1. Bild vs. Ton

son image lautete der Name der Produktionsfirma von Jean-Luc Godard. Schon in der Wortfolge wird deutlich, dass er das klassische Abhängigkeitsverhältnis der Musik zum Bild umdreht: Erst kommt die Musik. Man kann das an Godards Filmschnitt beobachten, der ungewohnt oft der Musik folgt. Ich habe vor Jahren Jean Vigos dokumentarischen Stummfilm »À propos de Nice« zweimal aufgeführt, einmal mit der Walzerfolge aus Richard Strauss’ »Rosenkavalier«, dann mit den im selben Jahr entstandenen »Sechs Stücken« (op. 6) von Anton Webern. Der erste Soundtrack schlägt sich auf die Seite der Besitzenden im Film, die auf der Strandpromenade flanieren, der zweite auf die der Unterdrückten in der Gosse. Das war ein früher Versuch, das Misstrauen meines Publikums zu schüren: Glaubt nie, was ihr hört und seht! Denkt selbst über den Manipulationsversuch nach!

»Die Musik ist von vorneherein sehr verführerisch. Weshalb sie von etwas anderem begleitet werden sollte, aber heute ist sie ohne alle Begleitung. [...] Das Hören von Musik zu produzieren besteht nicht darin, sie anzuhören und danach darüber zu reden. Es besteht eher darin, daß man zu hören lernt. [...] Was ich am Kino interessant finde, ist, daß man überhaupt nichts zu erfinden braucht. Insofern ist es der Malerei verwandt. In der Malerei erfindet man nichts, man korrigiert, man setzt etwas hin, man stellt zusammen, aber man erfindet nichts. Mit der Musik ist es schon anders, sie ist dem Roman näher. [...] Meine einzige Absicht ist, die Möglichkeit herzustellen, daß man sich etwas sagt. Ich will nicht Musik machen ›um zu‹ [...] Wer hat gesagt, eine Frage würde automatisch auch eine Antwort mit einschließen?« (Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma)

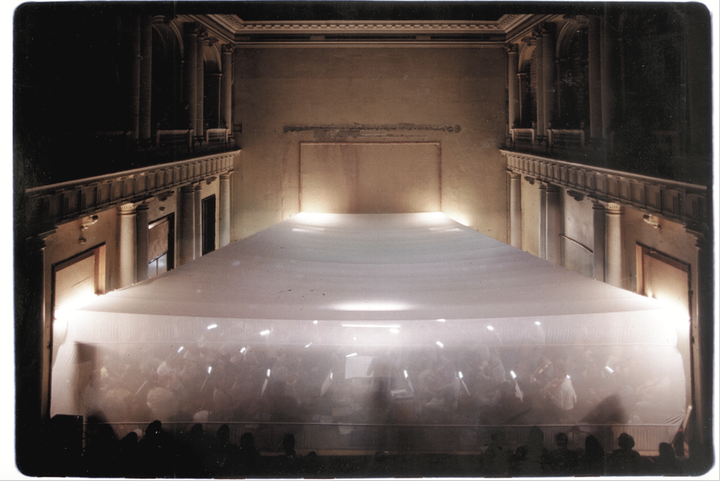

Als 70 Jahre nach seinem Tod das sogenannte Urheberrecht von Alban Berg erlosch, schlug ich der amerikanischen Videokünstlerin Catherine Sullivan eine Zusammenarbeit für »Lulu oder wozu braucht die Bourgeoisie die Verzweiflung« vor. Wir spielten uns unsere Arbeiten vor, ich reiste mehrere Wochen zu ihr nach Chicago, und es war ein Geben und Nehmen: die Theaterstücke von Wedekind, Bergs »Lulu«-Partitur, der alte Film »Die Büchse der Pandora« mit Louise Brooks. Catherine Sullivan baute schließlich eine dreidimensionale Videoinstallation voller geschichtlicher Referenzen. Sie drehte auf abgelaufenem ukrainischen Filmmaterial, inszenierte eine sexuell aufgeladene Begegnung eines in die Jahre gekommenen Theatermannes mit der alternden Louise Brooks, überblendet mit Szenen aus »Die Büchse der Pandora«. Inmitten der Installation saß auf der Bühne im großen Saal der Volksbühne Berlin ein 30-köpfiges Orchester, von Mikrofonen abgenommen, das Bergs Musik neu sampelte, als sei sie »Alien«. Die akustisch erzeugten Tonsignale wurden elektronisch in Echtzeit verändert. Es wurde nicht gesungen, nicht gesprochen. Musik wird, um mit Kenneth Anger zu sprechen, zum Ersatz für den Dialog. Die BesucherInnen werden Teil einer Versuchsanordnung, die sich in der Konfrontation von umgearbeiteten Materialien unterschiedlichen historischen Ursprungs mit Fragen des geistigen Eigentums, Nachahmung und Transformation beschäftigt. Der Aufführung jedoch wurde vorgeworfen, dass sie die alte »Lulu«-Geschichte nicht mehr erzählt habe.

2. Narration

»Der landläufigen Geschichte«, so Walter Benjamin, »liegt die Herstellung einer Kontinuität am Herzen. Ihr entgehen die Stellen, an der die Überlieferung abbricht.« (Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, 1940)

Eine Geschichte braucht Figuren bzw. Handlungsträger, und sie muss sich in einer erzählten Welt abspielen, die sich durch ihren Orts-, Zeit- und Realitätsbezug eindeutig bestimmen lässt. Sie braucht einen Plot, also eine kausale Verknüpfung in Form eines Grundkonflikts. Die Narration soll die ZuschauerInnen in Anspannung versetzen und sie mit dem, was gezeigt wird, mitgehen lassen. Durch Zurückhaltung von Informationen wird noch mehr Spannung erzeugt, weil die ZuschauerInnen auf die Auflösung warten. Dabei wird stets von der Grundannahme ausgegangen, dass Zeit ausschließlich in eine Richtung verläuft – und immer läuft sie ab. Immer kommt einer und hat noch zwei Minuten Zeit, die Bombe zu entschärfen. Immer steht die quasi religiöse Frage im Raum: »Schaffst du’s noch vor deinem Tod?« Auf diese Weise wird Panik erzeugt. Panik fördert die Bereitschaft zur Unterordnung unter eine vermeintlich vertrauenswürdige Führung. Lineare Narration führt zu Panik und dem Bedürfnis nach fester Ordnung. Spannung kann inhaltlich wie dramaturgisch nur durch die Behauptung solcher Ordnungen hergestellt werden. Lineare Narration kommt aus Panik, lebt aus Panik und verbreitet Panik.

Geht man von der gegenteiligen Annahme aus, dass Zeit nicht linear abläuft, so entsteht Langeweile. Darunter verstehe ich Zeitinversionen, -dehnungen und -räume, die eine Ausgestaltung durch die RezipientInnen erfordern. Diese demonstrative Polarisierung ist wichtig, um auf die Dominanz der Ideologie der Spannung in allen Bereichen hinzuweisen. An der Durchsetzung kapitalistischer Strukturen ist zu erkennen, dass diese der Ideologie der Langeweile offenbar kein Verwertungspotenzial einräumt. So wird auch der Markt zur Quelle von Panik. Langeweile kann als panikarmes System der Wahrnehmung und Handhabung von Wirklichkeit verstanden werden. Zeitbasierte Künste wie Musik und Film behaupten qua definitionem eine Linearität. Die zeitgenössische Technik des Samplings verstärkt einerseits durch die Produktion von Wiedererkennbarkeit gerade dieses Moment, andererseits handelt es sich dabei aber auch um eine wiederholte Inversion von Zeit.

Musik hatte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Funktion, ein Spiegelbild überschaubarer gesellschaftlicher Bedingungen zu sein. Deshalb hat sie sich, am deutlichsten in der Romantik, mit der Problematik von Individualität befasst. Das änderte sich mit der industriellen Revolution, die die Welt für die Menschen plötzlich undurchsichtig machte, nicht zuletzt durch den Beat der Produktionsstraßen. Seither ist in Politik und Wirtschaft ein geradezu insistierendes Beharren auf Linearitäten beim Erklären unserer Welt zu beobachten – und das angesichts immer komplexer werdender Verhältnisse, vor allem einer nicht linearen Ökonomie. So gesehen wurde Linearität in den Künsten zur Behauptung eines Status quo, eine nonlineare Praxis die Reflexion des wahren Lebens, also ein subversiver Vorgang. Durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch ist dieser Zusammenhang zu beobachten, angefangen bei Gustav Mahler (Finale der 6. Sinfonie) und Charles Ives (»Three Places in New England«) mit ihren collagiert wirkenden, aus verschiedenen Kulturen stammenden, zitathaften Kompositionen bis hin zu rekombinierenden und das Urheberrecht infrage stellenden elektronischen Kompositionen von John Oswald (Plunderphonics) und Luc Ferrari (Strathoven), vom frühen Hip-Hop ganz zu schweigen.

Wenn eine Musikauswahl diese spezifischen Verwerfungen aufzeigen soll, ergibt sich eine Reihe von Fragen. Die Erste betrifft die Nachvollziehbarkeit mehr oder weniger historischer Musikbeispiele heute. Die Erfahrung lehrt, dass sich fast alles Alte zu einem selbstreferenziellen befriedeten künstlerischen Erlebnis machen lässt. Dort herrscht eine Sehnsucht nach dem Linearen, die es in ihrer Wirkung darzustellen gilt.

Des Weiteren ist die Präsentation von Musik oft problematisch. So findet sich etwa auratische Musik, von einem Reproduktionsmedium abgespielt, in einem sich selbst reflektierenden Aggregatzustand. Dieser lenkt gerade von nonlinearen Momenten ab, ist doch das Hören eines Speichermediums selbst das Erlebnis einer offensichtlichen analogen oder digitalen Linearität, unabhängig vom Inhalt.

Begriffe wie Wachstum, Stringenz, Differenzierung und Durchhörbarkeit sollten auf ihren Nutzen hin untersucht werden. Denn auch was nicht mehr erklärbar ist, ist nonlinear!

Ich habe deshalb verschiedene Plug-ins entwickelt, etwa zusammen mit dem Musiker und Programmierer Michael Iber die Open-Source-Software soundalike, die Konzertmitschnitte analysieren, reorchestrieren und mit allen hörbaren situativen Komponenten der ursprünglichen Aufführung schließlich in herkömmlichen Notensatz transformieren kann, mit allen Unzulänglichkeiten der Software (siehe Youtube: »soundalike«). Sie ist der Versuch, durch Sampeln historischer Dokumente der Aufführungsgeschichte ansonsten vernachlässigte musikalische Parameter wie die Interpretation von komponierter Musik selbst sowie die äußeren Umstände ihrer Aufführung mit einzubeziehen und damit den musikalischen Rezeptionsprozess selbst hörbar zu machen.

»Tannhäuser am Deutschen Hof/Kabul« war eine Arbeit für das von Nike Wagner geleitete Kunstfest Weimar und fand auf der Wartburg statt, Spielort der Wagner-Oper selbst. Es ging mir um Oper als Kunstform, aber in der heutigen Zeit, um die Gleichzeitigkeit pornografischer und romantischer Bilder, Luther, die Unterhaltungsindustrie, also um den »Konsum der Romantik«, »die Liebe und die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus« (Eva Ilouz).

Schließlich gab es überhaupt kein Wagner-Libretto mehr, weil es den heutigen deutschen Krieg in Afghanistan gibt, in Kabul das Deutsche Haus mit Wartburgtapete, den Festsaal der Wartburg als Militärcamp mit Camouflagenetzen, das Orchester des Deutschen Nationaltheaters Weimar als militärischen Körper. Der war fast unsichtbar gemäß Wagners Motto, nachdem er das unsichtbare Orchester geschaffen habe, wolle er das unsichtbare Theater schaffen: Dolby Surround und Film also, bevor diese technischen Errungenschaften zur Verfügung standen. Es gab keinen Tannhäuser mehr, sondern viele Soldaten im Krieg und an der »Heimatfront« zugleich, sexuellen Triebstau, ein Textkonvolut von Andreas Neumeister, das ich für ihn gesampelt hatte und er dann in eine Form brachte. Es traten nur zwei Sängerinnen der New Yorker Wave-Band Au Revoir Simone auf, die kein Deutsch sprechen, aber auf Deutsch in ihrem ganz eigenen Stil sangen, dazu viel andere Musik, auch von den Sängerinnen dem Wagner einimprovisiert, dazu ein Szenario, das nur im weitesten Sinn mit all dem etwas zu tun hatte. Ich halluziniere also über das, was dieser Tannhäuser auf der extrem deutschen Wartburg ist. Ute Adamczewski hat aus Found-Footage einen Film geschnitten, der auf zwei Leinwänden gegenläufig abgespielt wurde. Das Publikum bekommt nach einer unangenehmen Leibesvisitation zweier sich auf Hebräisch unterhaltender Tänzer Feldhocker in die Hand gedrückt, es gibt keinen idealen Hör- und Sehplatz. Ich inszeniere alles mit der Hilfe vieler SpezialistInnen. Es entsteht mit einem sehr heterogenen Publikum zusammen ein Environment, ein offenes Kommunikationsmodell.

»Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie darüber informiert sind, dass wir hier ein Video drehen, das die Auslandseinsätze der Bundeswehr populärer machen soll. Wir werden Sie auch filmen, und Sie haben durch den Kauf einer Eintrittskarte Ihr Einverständnis dazu gegeben.« Die Aufführung drohte dann an mehreren Punkten zu scheitern, einmal weil hinter meinem Rücken der Antrag um Bundeskulturgelder zurückgezogen wurde – die Organisatoren hatten kalte Füße bekommen – und dann, nach der letzten Probe, als das Orchester sich weigern wollte, die Aufführung zu spielen – wegen meiner Respektlosigkeit allem gegenüber, was ihnen heilig ist. Die Orchesterdirektorin war wenig später ihren Job los.

3. Der Werkbegriff und das Regietheater

Oper scheint die letzte Bastion der Kunst zu sein, der mit antibürgerlichen Strategien nicht beizukommen ist. Umso erstaunlicher ist ein in letzter Zeit zu beobachtendes Interesse gerade an dieser Gattung. Das mag mit dem Versprechen des alle Sinne ansprechenden Gesamtkunstwerks zusammenhängen. Nur ist damit angesichts eines heute anders als zur Zeit der Uraufführung sozialisierten Publikums noch nichts gesagt. Kann also die Absicht der AutorInnen eines Werkes für eine heutige Aufführung Gültigkeit haben? Die Aufführungen von RegisseurInnen in der Tradition des sogenannten Regietheaters können den Charakter von Werkbearbeitungen annehmen, bei denen die persönliche Interpretation durch den Regisseur oder die Regisseurin das Werk überdeckt. Es findet eine Blickumkehrung statt: Es ist nicht mehr das Stück, das mich anguckt, sondern ich betrachte es, und zwischen mir und dem Stück liegt die gesamte Rezeptionsgeschichte. Möglichweise sehe ich aber das Stück gar nicht mehr da hinten, da es komplett durch die Arten seiner Nutzung verstellt ist. Der Werkbegriff wird so zu einer Annahme, einer Funktion der Macht.

»Auf einmal und gleichzeitig« war eine Zusammenarbeit mit Alice Creischer und Andreas Siekmann für die documenta 12, mehrfach aufgeführt in einer Kassler Shoppingmall während der regulären Geschäftszeit. Die Frage nach der Gattungsbezeichnung war im Kunstbetrieb schwierig zu verhandeln, der den Begriff Oper aus den oben genannten Gründen am liebsten benutzt hätte. Wir einigten uns dann etwas ungelenk auf »musikalische Szenen«.

Interessant und neu für uns war, wie wir immer gleichberechtigt über alle Bereiche der Produktion gesprochen haben, obwohl es eine Arbeitsteilung zwischen Text/Kostüme/Regieanweisungen, Bühnenelementen und musikalischer Partitur gab. Wenn der Arbeitsprozess intensiv ist und man die Arbeit offen hält, verändert die Musik den Text, das Bühnenbild die Musik, der Text das Bühnenbild. Die musikalischen Proben mit SängerInnen und dem hessischen Landesjugendorchester dauerten zwei Wochen und umfassten gemeinsame Diskussionen und Filmabende, denn das Stück war eine Attacke auf die uns alle penetrierende Konsumwelt, und in musikalischer Hinsicht der Versuch, die Gültigkeit politischer Musik zu überprüfen, die nicht mehr das ist, was sie einmal war. Das konnte man hören, während mit gefrorenen Victoriabarschfilets der Takt auf die Brüstung geschlagen wurde.

4. Eigentumsverhältnisse

Wenn man der Argumentation des (deutschen) Bundesgerichtshof folgen wollte, »unterscheidet sich ein urheberrechtlich geschütztes Werk dadurch, dass etwas Neues und Besonderes, von bisher Bekanntem zu Unterscheidendes darstellt wird« (BGHZ 18, S. 175ff.). Als ich aber »Wagnerkomplex« für den Palast der Republik in Berlin Mitte konzipierte und mit diesem Soundtrack für ein 100-köpfiges Orchester und Zuspielung dem ausgehöhlten Gebäude eine Zeitachse hinzufügte, nämlich die deutsche Obsession mit der eigenen aggressiven Identität, also Wagner, Stockhausen und Köln-Techno sampelte, da drohte mir Karlheinz Stockhausen mit dem Anwalt. Ein kurzer Teil meiner Partitur bezog sich auf sein Orchesterstücks »Trans«, und er meinte mir mit einer Urheberrechtsklage kommen zu müssen. Natürlich konnte ich das Stück nie bei einer Verwertungsgesellschaft anmelden, denn es bestand schließlich aus einem deutschen Gedächtnisparcours im gerade asbestgereinigten und inzwischen abgerissenen zentralen Multifunktionsbau der DDR – kalter Krieg an zwei Fronten.

Dabei sind – auch dafür gibt es eine Rechtsprechung – abgeleitete Werke, sogenannte Derivate, auf einem vorangegangenen urheberrechtlich geschützten Werk beruhende Neuerschaffungen. Voraussetzung sei »eine gewisse Schöpfungshöhe«. Dennoch hält sich die einer kapitalistischen Verwertungslogik folgende Ideologie, an der Musik selbst sei ablesbar, was der Komponist bzw. die Komponistin intentional umsetzen wollte – und ist bis heute mehrheitsfähig.

Die poststrukturalistische Debatte aber hatte den Komponisten und die Komponistin als sinnstiftende Instanzen längst verabschiedet und der Komposition nur eine sekundäre Rolle beim Zustandekommen eines Verständnisses von Musik zugestanden. Heute gehen wir davon aus, dass der/die »KomponistIn« lediglich auf ein »Wörterbuch« seiner Kultur zurückgreift. Musik hat dann nicht mehr eine einzige feste Bedeutung, sie ist vielmehr ein Bedeutungsraum, in dem alle Zitate zusammenlaufen. Dieser Raum ist der Hörende als überindividueller Ort des Zusammentreffens. Die Zuschreibung von Musik als Eigentum des/der KomponistIn wird hinfällig, weil der/die HörerIn den/die KomponistIn für sich mit erfindet.

Im Urheberrecht galt der Komponist bzw. die Komponistin bislang als wichtigste Bezugsgröße, nur wie lange noch, wenn Aufführungen identisch mit dem werden, was früher Komposition hieß und sowieso beim Hörenden stattfinden?

Klassische Musik kann jetzt als Erweiterung der Musique Concrète gesehen werden. So wurde ich zu einem Kämpfer für die komplette Abschaffung aller Urheberrechte, da der fundamentale Zugang zu Wissen offenbar unvereinbar mit Praktiken des Warentauschs und der Preisbildung ist, zudem eine rein westliche kapitalistische Verwertungsideologie großer Medienkonzerne.

5. Simulacrum

»Selbstverständlich kann man nicht nur ein Werk verbessern oder verschiedene Fragmente veralteter Werke in ein neues integrieren, sondern auch den Sinn dieser Fragmente verändern und in jeder für gut gehaltenen Weise das fälschen, was Schwachköpfe hartnäckig Zitate nennen wollen. [...] Um es deutlich zu sagen: es muss mit jedem Begriff des persönlichen Eigentums auf diesem Gebiet Schluß gemacht werden. [...] In einem ursprünglicheren Sinne ist die Zweckentfremdung innerhalb der alten kulturellen Gebiete eine Propagandamethode, die die Abnutzung und den Bedeutungsverlust dieser Gebiete aufzeigt«, so die SituationistInnen.

»Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit besteht darin, ein ›Objekt‹ derart zu rekonstituieren, daß in dieser Rekonstitution zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert. Die Struktur ist in Wahrheit also nur ein Simulacrum des Objekts, aber ein gezieltes, ›interessiertes‹ Simulacrum, da das imitierende Objekt etwas zum Vorschein bringt, das im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber will, unverständlich blieb.« Nach Roland Barthes rekonstruiert ein Simulacrum seinen Gegenstand durch Selektion und Neukombination und konstruiert ihn so neu. Es entsteht eine »Welt, die der ersten ähnelt, sie aber nicht kopieren, sondern einsehbar machen will«. Das Simulacrum ist insofern auch ein Merkmal der strukturalistischen Tätigkeit. Das Kennzeichen dieses modernen Simulacrums besteht nach Baudrillard darin, dass die Unterscheidung zwischen Original und Kopie, Vorbild und Abbild, Realität und Imagination unmöglich geworden ist.

Zu unterscheiden ist zwischen dem Modell der Transformation und dem der Nachahmung. Die Transformation steht in einem einfachen direkten Verhältnis (Zitat), während die Nachahmung eine andere Geschichte als der ursprüngliche Text erzählt.

»Dubai – erweiterte Horizonte« war das Reenactment einer Pressekonferenz, auf der deutsche Museumsdirektoren zusammen mit dem Außenministerium und der Kulturbehörde von Dubai ein Museumsprojekt annonciert hatten. Unser Stück, konzipiert von derselben Besetzung wie die oben beschriebene Arbeit für die documenta 12, begann als Simulacrum und kippte später in einen aufklärerischen Teil, der die hegemonialen Bestrebungen der Idee vom deutschen Universalmuseum desavouierte. Am Ende lief ein Teil aus meinem Film »The Dubai In Me – Rendering The World«, ein Update der berühmten die Fabrik verlassenden Arbeiter.

Ein Kunstwerk, in diesem Fall in der Temporären Kunsthalle am Berliner Schlossplatz, wird nicht als ein Ding entworfen, sondern als Korrelation spezifischer Praktiken der Produktion, Reproduktion und der Rezeption. Es geht also nicht um eine Konkurrenz zum Original, sondern um eine Konkurrenz unter anderen Reproduktionen. Letztlich wird das Original zum Phänomen der Reproduktion.

Der Eigenname, der die wesentliche, doch konstruierte Identität eines Ich bezeichnet, definiert das Subjekt als solches in der Sprache und vor dem Gesetz. Die herkömmliche Kunstpraxis, die um die Signatur herum, das heißt um alles, was etwa ein Musikstück als einen Beethoven ausweist, organisiert ist, legt den Eigennamen als etwas dem Kunstobjekt Innewohnendes fest – somit werden die KünstlerInnen in ein System der institutionalisierten Subjektivität eingesperrt.

Für das Dubai-Stück ließen wir eine Website erstellen, die von den vermeintlich beteiligten Institutionen hätte stammen können: www.united-german-museums.de. Diese Funktion aus Partizipation an der Institution und differenziertem Spiel mit den institutionellen Konventionen bezeichnet eine andere Form von Originalität, die das Konterfei gegenüber dem auratischen Erlebnis des Originals aufweist, ohne jedoch ein eigenes Originalerlebnis auszuschließen. Der Begriff des Konterfeis eignet sich zur differenzierten Formulierung eines anderen Kunstbegriffs. Er offenbart seinen Doppelcharakter, indem er klarstellt, dass er intentional täuscht und dass auch die Interpretationen täuschen, wenn sie eine einzige Deutung im Sinn einer herrschenden Moral nahelegen.

Der Deckname, der angenommene Name, rührt am Fundament des traditionellen Kunstbegriffs, weil er einen Mehrwert dort einführt, wo zuvor ein Wert ausgeschlossen wurde. Dieser Mehrwert entsteht durch eine strategische Verschiebung.

Unter dem Namen Likefashion.com, dem Alias für eine (erfundene) chinesische Künstlerinnengruppe, habe ich 2008 im Hartware Medienkunstverein Dortmund »Joke Heartbreak« ausgestellt, das aus dem Konterfei einer von Richard Prince entworfenen Louis-Vuitton-Tasche bestand. Zwei befreundete KünstlerInnen habe ich mit einem Filzstift Fotos von LV-Werbung, klandestinen Taschenverkäufern, Prominenten mit Taschen, Bootsflüchtlingen an europäischen Stränden, zum Teil dasselbe Motiv zweimal, abzeichnen lassen. Ich wollte jede »Handschrift« tilgen. Diese Zeichnungen wurden als vergrößerte Kopien hinter die in einer Vitrine inszenierte Tasche gehängt. Dann kontaktierte ich die Rechtsabteilung von LVMH, Besitzerin des Luxuslabels, und beschwerte mich als chinesische Käuferin originaler Taschen über das ausgestellte Kunstwerk.

Mit freundlichen Grüßen, Zi Qi Dong Hai (Energie kommt aus dem Osten).

http://masseundmacht.com

http://the-dubai-in-me.com

http://carinhall-thecollection.de

http://united-german-museums.de

http://humboldtforum.info