Heft 2/2015 - 20 Jahre – Zukunft

Den Rahmen entfernen

Über zwei Modelle experimenteller Kulturproduktion

Nur wenige KritikerInnen würden heutzutage der Meinung widersprechen, dass es im Augenblick zwei deutlich unterscheidbare und in ihrer Funktionsweise verschiedene Modelle in den experimentellen Künsten gibt. Das Ältere der beiden zeichnet sich dadurch aus, dass die KünstlerInnen auf einem bestimmten Gebiet SpezialistInnen sind, das heißt, sie beherrschen bestimmte Materialien mit hoher technischer Kompetenz. Im Zuge dieser Spezialisierung sehen sie sich mit der Aufgabe konfrontiert, die ästhetischen Konventionen bis an deren Grenzen auszuloten bzw. zu verändern, ohne dabei jedoch die Spezialisierung selbst anzutasten. Da dieses Modell schon lange existiert, sind die Bande zwischen den ihm zuzurechnenden KünstlerInnen und den Kunst- bzw. Förderinstitutionen naturgemäß sehr eng. Kurzum, in dieses Modell wird auch ein Großteil der vorhandenen Ressourcen investiert.

Das jüngere Modell zeichnet sich demgegenüber dadurch aus, dass seine ProtagonistInnen gleichsam nomadisch von Spezialisierung zu Spezialisierung ziehen. Sie eignen sich die jeweiligen kulturellen Fertigkeiten und Materialien an, um alternative Sicht-, Denk- und Lebensweisen zu schaffen.

Beide Modelle könnten eigentlich relativ friedlich koexistieren (mit hier und da ein paar Scharmützeln um die Ressourcen), wenn nicht das jüngere darauf insistieren würde, den Status quo systematisch ändern zu wollen. Mit anderen Worten: Während das immer noch dominante ältere Modell den Nomadismus des jüngeren toleriert, kann es dessen Junktim von Kultur und Politik nicht tolerieren. Kultur und Politik müssen um jeden Preis auseinandergehalten werden, denn wenn nicht, würde man plötzlich erkennen, dass die angeblichen HeldInnen der freien Meinungsäußerung nichts anderes als (oft gut bezahlte) High-End-DesignerInnen im Luxus- und Investmentsegment des Kunstmarkts sind.

Der Aufruf

Lange bevor es eine entsprechende Kunstpraxis gab, gab es einen Plan, was zu tun sei, um im Bereich der experimentellen Kultur gegen die herrschenden Mächte der kapitalistischen politischen Ökonomie Widerstand zu leisten. Mitte des 20. Jahrhunderts waren diesbezüglich ein paar wichtige Aspekte klar geworden.

Erstens war die Avantgarde von früher – als Spezialisierung innerhalb der Spezialisierung von bildender Kunst, Literatur, Theater oder Musik – kontraproduktiv geworden, was systemische Veränderungen anging. Roland Barthes schrieb in Mythen des Alltags die berühmten Worte: „Unerträglich ist der Avantgarde an der Bourgeoisie ihre Ausdrucksweise, nicht aber ihr Status.“ Die Avantgarde tastet das System nicht an, solange sie innerhalb des Systems die Grenzen der Ausdrucksmittel überschreiten darf. Die „revolutionären“ Ableger, die dennoch gegen das System waren, wurden insbesondere von den kommunistischen und sozialistischen Parteien vereinnahmt, die ihnen das Experimentelle absprachen und sie zu unkritischen Bildlieferanten einer utopischen Ideologie degradierten.

Die zweite Kernidee, die im antikapitalistischen Lager eine Zeit lang recht populär war, besagte, dass sich Kultur und Politik parallel zueinander ändern müssten, um systemische Veränderungen herbeizuführen. Politische Kritik, Strategien und Taktiken waren also nicht genug. Man musste gezielt ausprobieren, wie sich das Alltagsleben in verschiedene Wirtschafts- und Lebensmodelle überführen ließ. Das Problem war, dass diese beiden Bereiche strikt getrennt waren. 1967 rief die Situationistische Internationale zur Einheit auf: „In der Sprache des Widerspruchs“, hieß es bei Guy Debord, „stellt sich die Kritik der Kultur als vereinheitlicht dar: insofern sie das Ganze der Kultur – ihre Erkenntnis wie ihre Poesie – beherrscht und insofern sie sich nicht mehr von der Kritik der gesellschaftlichen Totalität trennt. Diese vereinheitlichte theoretische Kritik geht allein der vereinheitlichten gesellschaftlichen Praxis entgegen.“

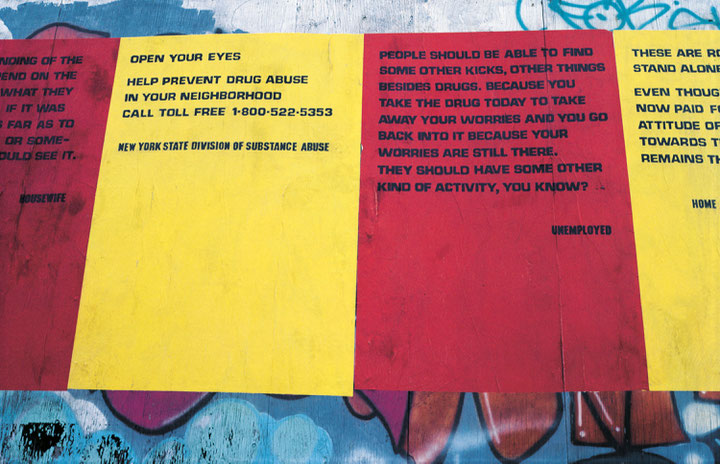

1982 kam das Künstlerkollektiv Group Material diesem Aufruf mit ihrem immer noch unterschätzten Werk DA ZI BAOS nach. Ein Grund, warum diese Arbeit so bahnbrechend ist, liegt darin, dass man sie nicht als Produkt von SpezialistInnen missverstehen konnte (mehr dazu später). Diese Intervention, oder vielleicht besser: diese Provokation, fand auf dem S.-Klein-Building am Union Square in Manhattan statt und bestand aus riesigen Plakaten, auf denen Wortspenden von New YorkerInnen über die Kultur und die sozialen Probleme zu lesen standen. Unter diesen Zitaten befand sich auch eines von Group Material selbst: „Obwohl es bequem und amüsant ist, haben wir genug davon, Publikum zu sein. Wir wollen etwas tun, wir wollen unsere Kultur gestalten und nicht bloß kaufen.“

Obwohl Group Material in einer wahren Tour de Force eine Reihe von Kulturprojekten mit politischen Zielen realisiert hat, konnten sie die Grenzen des Kunstbetriebs und des passiven Konsums nie wirklich überwinden. Und damit waren sie nicht alleine. Viele politisch aktive KünstlerInnen hatten mit den fortwährenden Widersprüchen der Avantgarde zu kämpfen. Während über zwei Dekaden hinweg nicht nur die Notwendigkeit eines neuen Modells für politische Kunst, sondern auch die Ideen, wie dieses Modell aussehen könnte, deutlicher geworden waren, existierten die materiellen Bedingungen für seine Umsetzung noch immer nicht.

Der Wendepunkt

Erst in den 1990er-Jahren änderten sich die Umstände. Insbesondere wurde die erste Generation jener, die in den Genuss der Bildungsreformen der 1960er- und 70er-Jahre gekommen waren, erwachsen und strömten in den Kulturbetrieb. Die neuen und fortschrittlicheren Lehrpläne und Pädagogiken hatten dazu geführt, dass zahlreiche ProtagonistInnen die Krise des Wissens erkannten.

Ein zentrales Problem war, dass das von der Aufklärung postulierte exponentielle Wachstum wegen der immer größeren Spezialisierung qua Arbeitsteilung notwendig zu Entfremdung führte. Die Leute schotteten sich in ihrer Hyperspezialisierung ab. Die Verbindungen zu anderen Wissensgebieten, in denen man Neues lernen bzw. ein neues Publikum hätte finden können, wurden gekappt. Man musste daher eine eigene Intellektuellen- und Kreativschicht schaffen, die disziplinübergreifend arbeiten und als Brücke zwischen den SpezialistInnen fungieren konnte. Ende der 1980er-Jahre begann die erste interdisziplinäre Generation, an den Universitäten und weniger renommierten oder profitablen Institutionen solche Brückenköpfe zu errichten. Diese AkteurInnen brachten eine neue Sensibilität dafür mit, was Experimentieren bedeuten könnte. Sie hatten das Gefängnis erkannt, aus dem man entkommen musste – das Gefängnis der Spezialisierung.

Anhand des großen Avantgardisten Robert Wilson lassen sich das neue und das alte Modell der experimentellen Kunst hinsichtlich der Spezialisierung exemplarisch gegenüberstellen. Wilson behauptet, dass sich seine Kunst bis heute nur mit einer einzigen simplen Frage befasst, nämlich jener der ästhetischen Unbestimmtheit: „Was ist das?“ Alle, die je eine Wilson-Produktion gesehen haben, wissen, dass bei ihm alles im Zeichen dieser Frage steht. Seine Produktionen sind semiotische Tumulte, die eine Schockwelle an chaotischen Bedeutungen nach der anderen auslösen. Die Deutungsmöglichkeiten sind unendlich und, jedenfalls für Wilson, alle gleichermaßen gültig und wünschenswert. Er fordert das Publikum ausdrücklich dazu auf, mit ihm gemeinsam die Bedeutung des Stücks zu vervollständigen – eine in der Avantgarde beliebte Methode. Manche empfinden diese Art von Theater langweilig, unverständlich oder schlicht nicht der Mühe wert. Diejenigen aber, die Geschmack daran finden, sich aktiv zu beteiligen, halten dies für die lohnenswerteste Kunstform überhaupt. Eine Sache hingegen lässt Wilson unangetastet – den übergeordneten Rahmen, der bei ihm immer gleich bleibt. Alle wissen, dass sie einer Theaterproduktion von Robert Wilson beiwohnen. Die Spezialisierung auf das Theater bleibt, wie sie ist, selbst wenn ihre Konventionen bis an deren Grenzen ausgelotet werden.

In den 1990er-Jahren drehten die Interdisziplinären dieses Avantgardemodell um. Um sich verständlich zu machen, verwendeten sie zwar die gewöhnlichen Ausdruckskonventionen, entfernten aber den Rahmen. Wer dem Korsett der Spezialisierung entkommen wollte, um Ideen auf innovative Weise zu verknüpfen, musste den Hebel an den definitorischen Konventionen der jeweiligen Spezialisierung ansetzen.

Marcel Duchamp hatte bereits im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entdeckt, wie man den Spezialdiskurs mit Readymades und reziproken Readymades brechen konnte. Man konnte jeden beliebigen Gegenstand aus seiner Alltäglichkeit zu hehrer Kunst erheben, wenn man ihn an die definitorischen Schlüsselmerkmale eines bestimmten Spezialbereichs andockte. Im Fall der Kunst waren diese Merkmale eine bestimmte Ausstellungsumgebung, die Präsentation des Werks (eine Skulptur hatte zum Beispiel auf einem Sockel zu stehen) und schließlich die Signatur des Künstlers oder der Künstlerin.

Noch wichtiger aber war Duchamps Idee des reziproken Readymades. Dabei wird ein hehres Objekt seiner Schlüsselmerkmale beraubt und damit alltäglich gemacht (etwa durch die Verwendung eines Rembrandts als Bügelbrett). Group Materials DA ZI BAOS nutzte diese Taktik, um die alte, „lesartbezogene“ Avantgardemethode umzukehren. Die Botschaften auf ihren Plakaten waren konventionell und leicht zu entschlüsseln, aber das Projekt selbst blieb fraglich. Was ist das? Eine politische Kampagne? Plakate? Ein Designprojekt? Oder einfach nur aufgekleistertes Zeug, das überall in Großstädten herumhängt?

In einem solchen chaotischem „Nicht-Rahmen“ ohne alle Schlüsselmerkmale von Kunst konnten Kunst und Politik miteinander verschmelzen, ohne der „Unreinheit“ oder des schwächlichen „Kompromisses“ bezichtigt zu werden. Und diese Lektion gilt nicht nur für Kunst und Politik, sondern für alle interdisziplinären Projekte. Das Publikum kann sie in jeden Rahmen stellen, der ihm sinnvoll erscheint oder besser noch: der das Projekt sinnvoll macht. Für die interdisziplinäre Generation ist die Frage „Was ist Kunst?“ sinnlos geworden. Sie hat keine Bastion mehr, die verteidigt werden müsste. Sie entledigt sich der Zwänge und tendiert ins Offene.

Die digitale Wende

Die ProponentInnen der interdisziplinären Methode bildeten zunächst ein loses Netzwerk, das in diversen Kulturinstitutionen verankert war. Dies reichte indessen alleine nicht aus, um sich vom alten Modell der experimentellen Kunst zu emanzipieren. Man brauchte technisches Equipment, um die Entwicklung des Modells und der Bewegung zu beschleunigen.

Derweil trug sich parallel die digitale Revolution zu. Sie fügte sich hervorragend zur Verweigerung der Spezialisierung. Am Anfang wirkte sich der technische Fortschritt vorwiegend logistisch aus, was zwei Dinge zur Folge hatte. Erstens und vielleicht am wichtigsten, entstand infolge der neuen Informationstechnologien (IT) eine kritische Masse von SpezialisierungsgegnerInnen. Während es aber für die Bewegung in ihren Kinderschuhen zum Teil extrem mühsam war, MitstreiterInnen auf lokaler oder regionaler Basis zu finden, wurde durch die IT eine Vernetzung auf internationaler Ebene möglich, die es zuvor nicht gegeben hatte. Durch Listserver, Mailinglisten, Websites und E-Mail konnte man endlich schnell Ideen austauschen, Gruppen und Koalitionen bilden.

Der zweite Faktor war, dass all das zu keinen oder nur geringen Kosten möglich war. Die geringen Kosten wirkten sich auf die geografische Verteilung der Bewegung aus. Nun gab es keine privilegierten Orte mehr, was eine kontinuierlichere Finanzierung von experimenteller Forschung, Projektentwicklung bzw. -umsetzung sowie Informationsaustausch betraf, sondern es existierten auf einmal viele kleine Initiativen, die leichter finanzierbar waren. Endlich vernetzt konnten die neuen experimentellen KünstlerInnen dorthin gehen, wo die Ressourcen waren. Die Kosten konnte man untereinander aufteilen, sodass neben dem akademischen Brückenkopf ein nomadisches Territorium erschlossen wurde, auf dem die Bewegung stärker und stärker wurde. Nunmehr war es egal, ob man als KünstlerIn in Moskau, Budapest, Rotterdam, Montreal, Seattle oder in der Pampa lebte. Es gab keine kulturellen Metropolen mehr. Diese Entwicklung war insofern befreiend, als die vormaligen Metropolen und ihre Institutionen zwar immer noch nützlich sein konnten, wenn man wollte, aber im Prinzip nicht mehr notwendig waren. Kulturelle Interventionen konnten nun überall stattfinden. Die Legitimation durch den geografischen Ort des Geschehens begann zu bröckeln.

Im 21. Jahrhundert entwickelte sich die IT schnell weiter. Was die Autonomie des neuen Modells der experimentellen Kunst betraf, war das eine gute Nachricht. (Die schlechte Nachricht war freilich, dass sich die IT auch sehr effizient zu den rücksichtslosesten und repressivsten Formen des globalen Kapitalismus eignet.) Der Zugang zu Archiven und Datenbanken wurde vereinfacht. Die Organisation wurde erleichtert. Zensur wurde schwieriger. Software wie Hardware wurde billiger und besser. Die Bandbreite des Internets wurde größer. All das befreite die Kunst von früheren Beschränkungen.

Als Folge gab es immer mehr Forschung von Unabhängigen und AmateurInnen, und zwar in allen Wissensgebieten. Neue Stimmen und Widerspruch gegen den Mainstream konnten zwar abgedrängt, aber nicht mehr zum Schweigen gebracht werden. Überall bedeutete der Zugang zu Computern auch Zugang zu eigenen Recherchen. Die neuen ExperimentiererInnen konnten in Wissensgebiete vordringen, die früher durch die Spezialisierung verschlossen gewesen waren – zum Beispiel die Natur- und Sozialwissenschaften und die Technik. Endlich konnten auch sie sich kompetent zu solchen Dingen äußern.

Mit dem Postulat der Zweiteilung der experimentellen Künste geht jedoch auch ein gewisses Risiko einher. Diese Dichotomie könnte nämlich auch so aufgefasst werden, als würden hier Wertvorstellungen vorausgesetzt, gemäß derer eine Seite in einem transzendentalen Sinne absolut gut und die andere Seite absolut schlecht wäre. Wir möchten daher noch eine andere Begründung für die hier gefällten Urteile nachreichen.

Was die Entwicklung neuer Ausdrucksmöglichkeiten betrifft, pflichtet das CAE der Avantgarde und anderen SpezialistInnen absolut bei und begrüßt diese. Wer freut sich nicht über einen Roman von Günther Grass, die Bilder von Gerhard Richter, Kompositionen von Karlheinz Stockhausen oder Filme von Werner Herzog? Wie alle anderen KunstliebhaberInnen schätzen wir diese Werke sehr.

Wenn es aber um eine Kulturproduktion geht, die den Imperativen des Neoliberalismus Widerstand leisten und Alternativen aufzeigen kann, dann ist das neue transdisziplinäre Modell einfach überlegen. Es verfügt über das anarchistische Potenzial, mehr Vielfalt, mehr Widerspruch, mehr Unabhängigkeit als je zuvor zu schaffen (was nicht heißt, dass es dieses Potenzial je voll ausschöpfen wird).

Im Übrigen hat jeder Optimismus seine Grenzen. So sind wir zwar angenehm überrascht, dass dieses Modell überhaupt existiert und institutionelle (strategische) Unterstützung erfährt, technisch nicht zerstört werden kann, und dass Kultur und Politik somit wenigstens in minoritären Formen zusammengehen können. Dennoch glauben wir nicht, dass wir damit eine Waffe in der Hand haben, um den globalen Kapitalismus besiegen zu können.

Dieses Modell und seine mannigfaltige Umsetzung sind nur ein kleiner Sternen-Cluster im großen schwarzen Loch des korrupten Imperiums. Leider können wir unseren grundsätzlichen Pessimismus, was die weltweite politische Ökonomie angeht, nicht verhehlen. Nichtsdestotrotz sind wir froh über einen kleinen Sieg: nämlich dass die, die gegen das gegenwärtige System sind, endlich eine robuste Ausgangsbasis für die Erkundung gesellschaftlicher Beziehungen haben, was es zuvor nicht gab.

Übersetzt von Thomas Raab