Fragen erwischen einen oft dort, wo man sie nicht erwartet. Sie schleichen sich heran und stehen plötzlich vor einem. Das passierte mir auch vor einiger Zeit am Rande von Las Vegas, dort, wo sich die Stadt in die Wüste auflöst. Im Licht der Mittagssonne konnte ich plötzlich nichts mehr von dem Raumschiff erkennen, in das ich am Vorabend hineingefahren war. Die sich an der Sahara Avenue aneinanderreihenden Schachteln sahen jetzt aus wie jene Anfänge einer amerikanischen Stadt, die ich aus Cowboyfilmen zu kennen glaubte. In einem der schmucklosen Flachbauten, einem Grossisten für StripperInnenbedarf, saß ich auf einem Sofa und sah einer jungen Frau dabei zu, wie sie Schuhe an einer Stange ausprobierte. Die Situation war mir viel zu intim. Wir kannten uns doch gerade erst seit zwei Stunden. Während sich die Auswahl in die Länge zog, flüchtete ich mich in ein Gespräch mit dem Mann, den die Frau mitgebracht hatte. Der Mittzwanziger stellte sich als Russe vor, der als Kind mit seiner Familie nach Kentucky übersiedelt war und gerade als Berater für American Apparel arbeitete.

Nach dem Kauf empfahl uns der Schuhverkäufer das japanische Bistro ein paar Häuser weiter. Etwas später betreten wir das fensterlose Lokal. Im Halbdunkel starre ich gebannt auf den Teppich, in dessen Rapport sich eine abstrakte Malerei aus Klecksen und Kreisen zu magischer Monotonie erstrecke, bis wir die Tatami-Landschaft betreten.

Während wir auf den gerollten Reis warten, der hier seit 1969 serviert wird, fragt mich mein neuer Bekannter, was ich von der „Cologne Conspiracy“ halte? Verdutzt sehe ich ihn an, während er ausführt: jenes Netzwerk, das sich in den frühen 1990er-Jahren um eine Gruppe von Künstlern in Köln, meist Assistenten von Martin Kippenberger, gebildet hätte und später seinen Einfluss über die Frankfurter Städelschule in die USA ausgeweitet habe. Vermutlich steht jetzt mein Mund offen. Um zu klären, ob ich ihn einfach missverstehe, beginne ich zögernd einige Namen aneinanderzureihen: Michael Krebber, Merlin Carpenter, Josef Strau, American Fine Arts, später John Kelsey, Bernadette Cooperation, Reena Spaulings. Mein Gegenüber nickt. Während sich meine Verwirrung langsam in Neugier verwandelt, beginnt er in konzentrierten Sätzen seine Sicht der Dinge zu entfalten. Schnell entspinnt sich ein komplexes Gewebe aus Namen von KünstlerInnen, Galerien, SammlerInnen, Zeitschriften, Bars und sich dazwischen Bewegendem. Lange Linien kreuzen und winden sich zu Netzknoten. Das Ganze erstreckt sich über ein Vierteljahrhundert.

Der junge Russe räumt ein, in den USA käme es bei der Analyse der „Conspiracy“ immer wieder zu Verwechslungen. Allein deshalb müsste das gesamte Gefüge bis in die letzten Feinheiten aufgearbeitet und interpretiert werden. So handle es sich aus seiner Sicht nicht etwa um ein kommunizierendes Netzwerk, sondern eine sich meist gar nicht sprachlich austauschende Übereinkunft, deren Stabilität aufgrund ihrer Kontinuität beeindruckend sei. Sicher, derlei Verschwörungen gäbe es in der Kunst wie Sand am Meer. Was an dieser aber besonders sei, weshalb es wert sei, ihre ungeschriebene Geschichte zu schreiben, sei ihre Wirkkraft auf die Zukunft. Gerade beobachte er, dass wieder eine jüngere Generation, jünger als er selbst, unter dem Einfluss der „Conspiracy“ ihre künstlerische Haltung entwickle. Es seien fast ausschließlich junge Männer, die sich am langen Schatten der Behauptung abarbeiteten. Viele andere Möglichkeiten, vor allem die einer direkten Artikulation, würden ausgeschlossen, und man entscheide sich meist für einen Aufschub dessen, was getan werden könnte. Dies begründe sich aus der indirekten Behauptung der Verschwörung, unter den obszönen Bedingungen von Warenform und Kunstmarkt könnte Kunst noch nicht oder gar nicht stattfinden. Besonders wären die jungen Männer aber natürlich davon beeindruckt, wie viel cooler man als Künstler aussehen könnte, wenn man gar keine Kunst herstellt oder einem Gesten gelängen, die diesen Anschein erweckten. Posen der Unmöglichkeit und die sich daraus ergebenden Metaverweigerungen würden marxistisch angereichert vorgeführt, wenn die in Anführungszeichen operierende Galerie Reena Spaulings Fine Art als eine Art Quasikünstler bei der Londoner Ausstellung Pop Life in der Tate Schaufensterpuppenbeine zeige, die ansonsten keinen Körper hätten, aber Leggins tragen, die mit Slogans aus Merlin Carpenters „double political Kitsch paintings“ bedruckt sind. Aus Sicht des Malers, der in die Zweckentfremdung seiner Schriftbilder zum Multiple nicht eingeweiht gewesen wäre, sei das eine grobe Verfehlung gewesen. Eine ellenlange Entschuldigung führte wiederum zu Carpenters Gegenausstellung Tate Café in der Galerie Reena Spaulings Fine Art. Die Gegenwart als Bühne werde durch solche Inszenierungen einer vielfach in sich verspiegelten Negation ausgehöhlt. Was bliebe, wäre eine Leerstelle, umrahmt von Verweisen. Das Geschehen diffundiere in eine Wüste aus Geschichten, Gerüchten und Fiktionen. Mein Kopf schwitzt, aber zumindest schließt sich ein Kreis von der Conspiracy über die Leggins zu American Apparel. In meinem Kopf sehen Carpenters „Die Collector Scum“-Parolen auf den fußlosen Strumpfhosen plötzlich ein wenig so aus, wie ich mir jene wild gewordenen Holzwürmer, die Karl Marx in einer surreal anmutenden Passage des Kapitals bemüht, um den Tanz des Tisches als Ware literarisch zu vermitteln, immer vorgestellt habe.

Den Ball erst einmal in die Vergangenheit zurückwerfend, frage ich mein Gegenüber, ob all das möglicherweise den Ruch der Verschwörung bekam, weil das Stück Change von Wolfgang Bauer zu den Referenzen des Komplexes gehört habe. Und ob sich dadurch von Anfang an eine theatralische Lust in dem im Script angelegten Verlauf von Ereignissen als Methode etabliert habe.

In Change heckt eine Gruppe Gelangweilter den Plan aus, einen im Wiener Café Hawelka herumhängenden Trottel zum wichtigen Künstler aufzublasen. Der Galerist stellt Blasi Okopenko aus, der Kritiker schreibt dessen Landschaften aus St. Pölten hoch, und der Sammler kauft sie als Erster. Auf dem Höhepunkt soll der Gelenkte abstürzen und alles wieder den Bach runtergehen, bis er sich umbringt. Im letzten Moment dreht die bauernschlaue Spielfigur den Spieß aber um und nicht Okopenko, sondern Ferry, der zynische Künstler, der den Plan erdacht hat, hängt sich auf.

Change wurde 1969 ein großer Erfolg. Bauer kann oder will seinen Ruhm jedoch nicht halten. Mehr mit Roulette, Schnaps und Frauen befasst, hält er sich als schillernde Figur mit Artikeln für Inflight-Magazine über Wasser, tritt später der Freimaurerloge Erzherzog Johann bei und zählt zu den Gründungsmitgliedern der Grazer Lord Jim Loge, einer Vereinigung, der wiederum Martin Kippenberger angehörte, womit sich der Kreise nach Köln schließt.

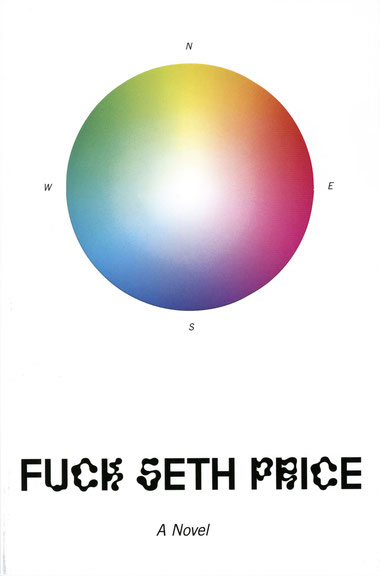

Betrachtet man nun all das, was der Russe die „Verschwörung“ nennen würde, so stellt sich die Frage, ob es sich womöglich von Anfang an um ein Spiel mit literarischen Figuren gehandelt hat. Das Theaterstück Change, der von Joseph Conrad erdachte Lord Jim, aber auch anderes. Und war das Werk Martin Kippenbergers nicht im Kern der Versuch, das eigene Unvermögen, einen Roman zu schreiben, dadurch zu kompensieren, dass das eigene Leben in einen Roman zu verwandeln versucht wird? Während wir immer noch in dem japanischen Bistro in der Peripherie von Las Vegas auf Tatamis sitzen, zieht der junge Russe eine Linie von Lord Jim, dem von den dunklen Mächten der Seefahrt umspülten Steuermann, der den Glauben an das Gute auf seiner haltlosen Fahre nicht verliert, zu dem neuen Buch von Seth Price. Ich weiß sofort, was er meint, und wir geraten beide ins Schwärmen über den Umschlag von Fuck Seth Price. Eine topmodische Grafik, die alt aussah, bevor sie gedruckt wurde. In die Mitte des Covers ist ein großes Loch gestanzt, durch welches das Buch gelesen aussieht, sobald man es in die Hand nimmt. Zwischen Kompassmarkierungen leuchtet der Schmutztitel in Farben, die dem „Preset“ eines digitalen Malkastens entnommen scheinen. Das Szenario des Buches scheint damit schon auf den Punkt gebracht zu sein: Ein orientierungsloser Steuermann oder nachkonzeptueller Maler, der seinen Körper verloren hat, driftet in unbestimmten Kreisen seiner eigenen Erzählung.

Ich erinnere mich plötzlich, wie mir beim Anblick des Umschlags das Motivationsschreiben eingefallen war, das ich bei der Bewerbung für die Kunsthochschule verfassen musste. Darin behauptete ich, gehört zu haben, Amerikaner könnten die Welt nur innerhalb von 24 Stunden denken. Gestern und Morgen wären für sie nicht vorstellbar. Und es sei mein Wunsch, ein solches Wesen in einer ewigen Gegenwart zu werden, indem ich Kunst studiere. Ich schrieb das, glaube ich, um mich von der verbreiteten Klage meiner ZeitgenossInnen über eine modische Gegenwartsbesessenheit des Kunstbetriebs abzugrenzen und genau diese zu affirmieren. Es war der Versuch eines Ja zum Jetzt und die heitere Lust an dessen Vergänglichkeit. Aber gut, das war im vorigen Jahrhundert.

Im Price-Buch glänzt die sich ereignende Gegenwart, abgesehen von abrupt eingeschobenen Gewalttaten, durch Abwesenheit. Es passiert wenig bis nichts in einer digitalisieren Welt, die sich in einen „affirmative mush“ verwandelt hätte. Lesend folgt das Auge einem Kopf ohne Rumpf, zumindest keinem, der ein erwähnenswertes Leben führt, durch dessen Gedanken. Es könnte ein Alter Ego von Seth Price sein, um, sobald sich diese Lesart verfestigt, wieder sich als solche aufzulösen.

Der innere Monolog über das, was gewesen sein soll und getan werden könnte, beginnt mit einem kulinarischen Wechsel von dem, was die Generation seiner Eltern noch unter italienischer Küche verstand, zu jenem Moment in den 1990er-Jahren, als in den USA damit begonnen wurde, etwas in der Art von italienischer Küche zu essen. Der mit sich selbst sprechende Künstler wirkt etwas haltlos und demoralisiert von den unbegrenzten und dabei engen Möglichkeiten der „Post-problem-art“. Damit meint er die im vergangenen Jahrzehnt dominante Haltung zur Kunst, deren Kriterien ausschließlich aus dem Marktpreis abgeleitet werden, wobei immer mehr KünstlerInnen wie professionelle SpielerInnen im Casino agieren. Gesetzt werde in einem bestimmten Moment, was zu einer völligen Überbewertung des Jetzt geführt habe. Der Price-Held fragt sich, ob man in einer solchen Umgebung nicht auch ein besoffen marodierender Rucksacktourist werden könnte. Die Antwort auf diese Frage bleibt bedeutungslos und unausgesprochen.

Könnte es nicht sein, spekuliere ich, dass es sich bei der Novelle um einen raffinierten Schachzug von Price handle? Jenem Künstler, dem – wohl auch, da er zuerst als Autor begann – nachgesagt wird, bei seiner Kunst handle es sich gerade mal um die Übersetzung seiner Texte in Objekte. Price antwortet auf den Anwurf, seine Kunst sei die dreidimensionale Verlängerung seines Schreibens, in Fuck Seth Price mit dem Bild eines zeitgenössischen Künstlers, der sich in eine literarische Figur verwandelt hat. Der AA-Berater fragt an dieser Stelle, ob eine solche Literarisierung des Künstlers dann als weitere Wende der „Cologne Conspiracy“ zu betrachten sei? Als ich nicht gleich antworte, kommt er auf Tobias Madison zu sprechen. Der Schweizer Künstler hatte in seiner Rezension von Fuck Seth Price die Behauptung von der Price’schen Kunst als Fußnote zu dessen Texten durch das Gerücht ergänzt, er, Tobias Madison, habe den Titel Fuck Seth Price schon vor Jahren auf den Schirm einer Lampe in einer Bar in Zürich geschrieben.

Ich erwidere, Madisons heitere Angebergeschichte und sein letztlich anerkennendes Dissen von Price, dem er ja zubilligt, die Novelle einer Generation geschrieben zu haben, kämen doch wohl eher aus dem HipHop, genauso wie die Figur des Poseurs. Und wenn ich es mir genau überlegte, wäre ich es leid, die Figur des Aufschneiders, das Gerücht und die Lampe auf alle Zeit dem Kippenberger-Komplex zuzuschlagen. Aufschneider habe es schon immer gegeben. Das Gerücht sei eine tradierte Form. Und die Lampe wäre meist auch nur eine Lampe.

Weil die Frau es wollte, sind wir inzwischen ins Palomino gefahren. Aber wir bekommen kaum mit, dass wir gerade „The Only Fully Nude Club With Alcohol In Las Vegas“ betreten haben, was ich erst später auf den Streichholzheftchen lese. In dem tiefschwarzen Raum des seit 1969 existierenden Traditionslokals reden wir weiter, ziemlich desinteressiert an der Gegenwart der sich entkleidenden Körper und dem, was es da noch so gibt. In dem geschichtsversessenen Film, durch den wir uns bewegen, geht es einfach weniger um das Sichtbare als beim amerikanischen Tischtanz. An einem bestimmten Punkt stellen wir uns trotzdem vor, die nächste Tänzerin würde unter einem übergroßen Herrenhemd von Brioni die „Die Collector Scum“-Leggins tragen und am Ende ihres Auftritts die ihr zugeworfenen Dollarnoten damit zusammenfegen. Aber die Vorstellung bleibt unsichtbar, es kommt zu keinem Auftritt. Die Leggins funktionieren wohl nur getrennt vom Körper. Und von der Gegenwart wird vermutlich nur so viel geredet, weil sie kaum noch aufscheint in der Wüste der Verweise.

***

Red Shoes, 4011 W Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102

Osaka Japanese Bistro, 4025 W Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102

Wolfgang Bauer, Change, in: Werke. Zweiter Band. Schauspiele 1967–1973. Graz/Wien 1986.

Joseph Conrad, Lord Jim. Roman. Leipzig 1981.

Seth Price, Fuck Seth Price. A Novel. New York 2015.

Tobias Madison, Hey, Motherfuckers – Here Is Your Generational Novel, in: Texte zur Kunst, Nr. 101 (2016).

Palomino, 1848 N Las Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada 89030