Je weiter das 21. Jahrhundert voranschreitet, desto lauter ertönt weltweit, sowohl seitens der BürgerInnen als auch ihrer jeweiligen Staaten, der Wunsch nach einer strengeren Kontrolle von Mobilität. Wo man auch hinschaut, geht die Tendenz hin zu einer stärkeren Abgrenzung bzw. erfährt die Dialektik von Territorialisierung und Entterritorialisierung, von Öffnung und Abschottung, eine Verschärfung. Der Glaube, die Welt könne ein sicherer Ort sein, wenn man nur die Risiken, Unklarheiten und Unsicherheiten kontrollieren und Identitäten ein für alle Mal fixieren könnte, gewinnt zunehmend an Boden. Auch Methoden des Risikomanagements werden immer öfter eingesetzt, um Mobilität zu steuern, vor allem, wenn es um die Ausweitung der biometrischen Grenzen in alle möglichen Bereiche, nicht nur des gesellschaftlichen Lebens, sondern auch des Körpers selbst geht, eines Körpers, der nicht der eigene ist.

Ich möchte mich im Folgenden mit der Argumentationslinie beschäftigen, nach der die Neuverteilung der Welt nicht nur durch die Kontrolle von Körpern, sondern durch die Kontrolle von Bewegung an sich und ihrem Korrolarium, der Geschwindigkeit, geschieht, denn genau darum geht es bei den Maßnahmen zur Migrationskontrolle: um die Kontrolle von Körpern, aber auch von Bewegung. Genauer gesagt möchte ich herausfinden, ob und unter welchen Bedingungen wir die Utopie einer grenzenlosen Welt neu beleben und damit auch eine grenzenlose Welt wiederherstellen können. Schließlich ist Afrika Teil dieser Welt. Und die Welt ist Teil Afrikas.

Es ist wichtig, sich erneut mit etwas zu befassen, was offensichtlich eine utopische Intention ist, nämlich die Frage einer grenzenlosen Welt. „Bewegung“, genauer gesagt, „Grenzenlosigkeit“ hat in einer Vielzahl von Utopietraditionen von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. Schon der Begriff der Utopie bezieht sich auf etwas, das keine Grenzen hat und bereits in unserer Fantasie beginnt. Die Macht des Utopismus liegt in ihrer Fähigkeit, die Spannung zwischen Grenzenlosigkeit, Bewegung und Ort fassbar zu machen, eine Spannung, die – wenn wir genau hinschauen – für gesellschaftliche Veränderungen in der Moderne prägend war. In zeitgenössischen Diskussionen über gesellschaftliche Prozesse, die auf Bewegung basieren, insbesondere die weltweite Migration, offene Grenzen, Transnationalismus und sogar Kosmopolitismus, hält diese Spannung weiter an. In diesem Kontext kann die Idee einer grenzenlosen Welt für die gesellschaftliche, politische und auch ästhetische Vorstellungskraft eine sehr machtvolle, wenn auch problematische Inspirationsquelle darstellen. Angesichts der gegenwärtigen Atrophie utopischer Ideen wurde der Zeitgeist von apokalyptischen Vorstellungen und Narrativen über vernichtende Katastrophen und eine ungewisse Zukunft kolonisiert. Und was bringen Katastrophen- und Endzeitvisionen hervor, wenn nicht eine Politik der Spaltung, anstelle einer Politik der Menschlichkeit, die einer im Werden begriffenen Spezies? Weil wir eine Geschichte erben, in der es zur Norm geworden ist, einige Leben für das Wohl anderer zu opfern, und weil wir in Zeiten tief sitzender Ängste leben, wie beispielsweise der Angst vor den rassistisch abgegrenzten Anderen, die den Planeten in Besitz nehmen wollen, findet rassistische Gewalt zunehmend Eingang in die Sprache der Grenze und der Sicherheit. Aktuelle Grenzen laufen Gefahr, sich zu Orten zu entwickeln, an denen die Verletzlichkeit stigmatisierter und nicht anerkannter Gruppen verstärkt, reproduziert und verschärft wird, das heißt die Verletzlichkeit der von Rassismus am stärksten Betroffenen, der mehr denn je Austauschbaren, derer, die im Zeitalter der neoliberalen Sich-Selbst-Überlassung den höchsten Preis für die expansivste Phase des Gefängnisbaus in der Geschichte der Menschheit zahlen. Ich verweise hier auf das Gefängnis bzw. die Gefängnislandschaften unserer Welt als dem genauen Gegenteil von Bewegungsfreiheit und Freizügigkeit. Die Idee der Bewegung kennt keinen krasseren Widerspruch als das Gefängnis, das wiederum ein wesentliches Merkmal unseres zeitgenössischen Settings darstellt.

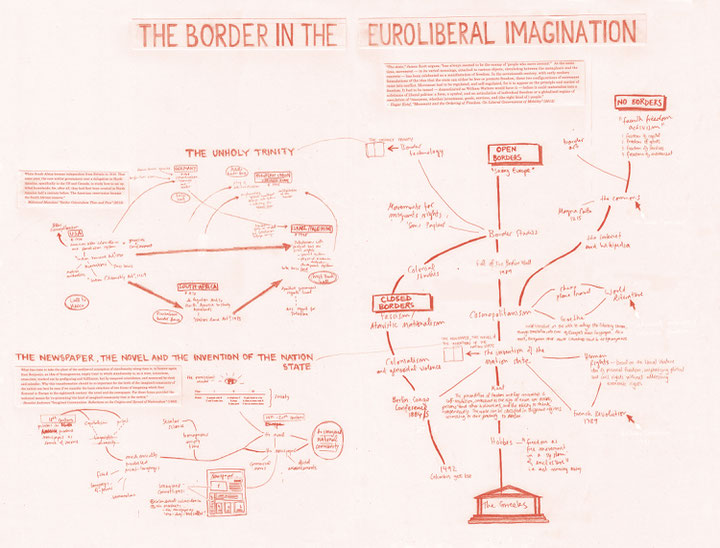

Indem ich eine Neubetrachtung der Frage eines grenzenlosen Afrikas und einer grenzenlosen Welt vorschlage, möchte ich mich von der vorherrschenden Herangehensweise an dieses Thema distanzieren – sowohl von Kant und seinem Versprechen eines uneingeschränkten Kosmopolitismus als auch dem liberalen Individualismus, der sich als Gegenmittel zu den tief verwurzelten faschistischen Impulsen europäischer Staatsführung und Bürokratie versteht. Auch wenn sie sich himmelweit unterscheiden, werden beide Ansätze häufig in Verbindung mit dem Begriff der „vierten Freiheit“ genannt.

Eine Bewegung für die vierte Freiheit

Das klassische liberale Denken kennt drei zentrale Freiheiten: Dabei geht es vor allem um die Freiheit der Bewegung, die sogenannte Freizügigkeit. Dazu zählt die Freizügigkeit des Kapitals, die oberste Priorität hat. Und da es ohne Waren kein Kapital gibt, gibt es den freien Warenverkehr. Nummer drei ist die Freizügigkeit der Dienstleistungen und, vor allem heutzutage, derer, die diese Dienstleistungen erbringen. Das sind die drei zentralen Freiheiten. Die Idee der vierten Freiheit betrifft demnach die Freizügigkeit von Personen. Traditionell hatte die Auseinandersetzung mit der Idee einer grenzenlosen Welt das Ziel, diese vierte Freiheit herbeizuführen. Innerhalb dieser Konfiguration wäre eine grenzenlose Welt eine Welt der Freizügigkeit von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen. Diese Bewegung wäre auch nicht begrenzt auf die wichtigsten Wirtschaftsmächte, wie es derzeit der Fall ist. So ist beispielsweise das Schengen-System auf die europäischen Kernländer beschränkt. Auch mit einem amerikanischen Pass kann man überallhin reisen. So gehört einem die Welt. Das trifft leider nicht auf alle BewohnerInnen unseres Planeten zu. In der neuen Konfiguration wäre die vierte Freiheit, die Fähigkeit, sich auf dem gesamten Planeten frei zu bewegen, nicht mehr nur EuropäerInnen und AmerikanerInnen vorbehalten. Es wäre ein radikales Recht, das jedem Menschen zusteht. Es wäre ein Recht, das auch für die armen Mitglieder der Weltgemeinschaft gilt. Und wieder kommen wir auf die ganze Welt zurück. Es gäbe keine Visumspflicht, keine Kontingente und auch keine merkwürdigen Kategorien, die in Formulare einzutragen sind. Man könnte einfach ein Flugzeug, einen Zug, ein Schiff, ein Auto oder ein Motorrad besteigen. Gleichbehandlungsrechte würden für alle gelten. Ich gebe dazu ein kleines Beispiel. In Kamerun war es bis zu Beginn der 1980er-Jahre möglich, mit dem Personalausweis nach Frankreich zu reisen. Die meisten Leute reisten nach Frankreich und kamen wieder zurück. Sie hatten gar nicht die Absicht, sich dort niederzulassen. Die meisten wollten leben, wo sie „hingehören“. Gleichzeitig wollten sie die Möglichkeit haben, jederzeit wegzugehen und wiederzukommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gingen und wiederkamen, war sehr viel größer, als die Grenzen noch nicht hermetisch abgeriegelt waren. Voraussetzungen für die Idee einer grenzenlosen Welt auf Grundlage der vierten Freiheit sind daher das Recht auf Nichtdiskriminierung und die angesprochenen Zirkulations- und Pendelbewegungen von Wanderbewegungen/Migration.

Die Frage nach einer grenzenlosen Welt zu veranschaulichen oder anders zu stellen, heißt also, zwei Paradigmen miteinander zu konfrontieren. Dazu gilt es zunächst, die liberale Vorstellung von einer grenzenlosen Welt anhand des Aspekts der Freizügigkeit zu überprüfen, um sie dann mit präkolonialen afrikanischen Ideen von Bewegung im Raum zu vergleichen. Dieser Vergleich wird uns hoffentlich gedankliche Konzepte liefern, um das utopische Projekt einer grenzenlosen Welt weiterzuentwickeln.

Die liberale Tradition des Individualismus

Ich spreche vom klassischen liberalen Denken, doch es ist natürlich alles viel komplizierter. Ich präsentiere hier einen Archetyp, der selbst noch richtig dekonstruiert werden muss. Dabei beziehe ich mich vor allem auf das kürzlich erschienene Buch Movement and the Ordering of Freedom von Hagar Kotef, einer israelischen Wissenschaftlerin, die an der School of Oriental and African Studies in London lehrt. Lassen Sie Ihrer Fantasie einmal freien Lauf und überlegen Sie sich, warum ausgerechnet eine Israelin sich für dieses Thema interessiert. Kotef legt in ihrem Buch dar, wie sehr liberales politisches Denken im Grunde immer schon mit einem Widerspruch belastet war, wenn es darum ging, sich die Möglichkeit einer grenzenlosen Welt vorzustellen. Ihrer Ansicht nach ergibt sich dieser Widerspruch aus der liberalen Auffassung von Bewegung. Sie zeigt auf, dass sich letztendlich zwei vorherrschende Konfigurationen von Bewegung konstant widersprechen und innerhalb der klassischen liberalen Denkweise zeitweilig sogar gegenseitig aufheben. Bewegung wird hier einerseits als Manifestation von Freiheit begriffen, andererseits als Störung, als Gefahr für die Ordnung. Eine der Funktionen des Staats liegt daher darin, ein Konzept für Ordnung, Stabilität und Sicherheit vorzulegen, das sich mit seiner eigenen Auffassung von Freiheit und Freizügigkeit verträgt. Und darin liegt der Widerspruch. Laut Kotef verträgt sich der klassische liberale Staat nicht mit Menschen, die ständig umherziehen. Sie werden als nicht anpassungsfähige Andere kategorisiert. Sie können nicht assimiliert werden. Sie sind ständig in Bewegung. All das hat koloniale Auswirkungen. Ab dem 19. Jahrhundert bestand das größte Problem des Kolonialstaats auf dem afrikanischen Kontinent darin, dafür zu sorgen, dass die Menschen am gleichen Ort blieben. Das zu erreichen, war aber schwierig, da die Menschen ständig unterwegs waren. Sie waren „nicht (er)fassbar“.

Sie zu „(er)fassen“ ist die Angelegenheit des Staats. Ansonsten ist Souveränität bedeutungslos. Souveränität heißt, ein Volk zu erfassen, ein Gebiet zu erfassen, Grenzen abzustecken. Und das ermöglicht einem im Gegenzug, das Monopol über das Territorium auszuüben, im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols, auch über die Menschen, und, ganz wichtig, weil davon alles andere abhängt, über das Steuermonopol. Menschen ohne Adresse kann man nicht besteuern. Der Staat sieht solche Leute als FeindInnen an, sowohl als FeindInnen der Freiheit, da sie nicht gerade zurückhaltend davon Gebrauch machen, als auch der Sicherheit und Ordnung. Auf instabilem Grund lässt sich keine Ordnung errichten.

Derselbe Staat ist ein Freund selbstgesteuerter Bewegung. Warum? Weil Freiheit hier im Sinne von Mäßigung und Selbstregulierung verstanden wird. Freiheit heißt nicht Exzess – exzessive Bewegung beschwört sofort Sicherheitsprobleme herauf. Deshalb, so Kotef, muss Bewegung nicht nur durch eine Reihe von Disziplinarmaßnahmen eingeschränkt, sie muss mit der Freiheit wieder in Einklang gebracht werden und in gewissem Maße mit Selbstbeschränkung, doch wird bei der Fähigkeit, sich einzuschränken oder zu steuern, nicht davon ausgegangen, dass sie bei allen Subjekten auf gleiche Weise vorhanden ist. Nicht jede oder jeder ist in der Lage, sich einzuschränken. Folglich wurden einige Bewegungen als Freiheiten konfiguriert, andere als unangemessen erachtet und als Bedrohung angesehen. Das ist die Zweiteilung, die im klassischen liberalen Denken existiert. Es ist das Gespenst, das in den klassischen liberalen Staaten seither umgeht und das wir bis heute nicht losgeworden sind.

Das Mittel, mit dem die klassischen liberalen Staaten versucht haben, diesen Widerspruch aufzulösen, ist gesteuerte Mobilität, die, während ich dies schreibe, in Europa und selbst in Südafrika, wo ich mit dem Innenministerium an neuen Konzepten für die interafrikanische Migration gearbeitet habe, wieder ein Thema ist. „Gesteuerte Mobilität“ ist zu einem Schlüsselbegriff geworden. In ihrem Rahmen werden bestimmte Bevölkerungskategorien stets als Gefahr angesehen, nicht nur für sich selbst und ihre eigene Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit anderer. Diese Gefahr, so glaubt man, kann gemindert werden, indem man ihre Bewegungsfreiheit einschränkt, sie zähmt und einer Art Reform unterzieht.

Das afrikanische Modell

Im klassischen liberalen Modell wurden Sicherheit und Freiheit also zunehmend als Ausgrenzungsrecht definiert. Ordnung bezeichnet in diesem Modell die Sicherstellung der Ordnung ungleicher Eigentumsverhältnisse. Die Behauptung der nationalen Grenzen geht in diesem Modell Hand in Hand mit der Behauptung rassistischer Grenzen. Um Letztere innerhalb dieses Modells zu definieren, bedarf es allerdings einer angemessenen Definition der Grenzen des Körpers, der Zentralität des Körpers im Kalkül sowohl der Freiheit als auch der Sicherheit.

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass das präkoloniale Afrika vielleicht keine grenzenlose Welt in dem Sinne war, wie wir Grenzen heute definieren, sondern eher in der Hinsicht, dass die bestehenden Grenzen immer porös und durchlässig waren. Das Um und Auf einer Grenze ist nun einmal ihre Überquerung. Dazu sind Grenzen da. Es gibt keine denkbare Grenze außerhalb dieses Prinzips, dem Gesetz der Durchlässigkeit. Wie die Traditionen des Fernhandels belegen, war die Zirkulation stets ein grundlegendes Prinzip in der Produktion kultureller, politischer, ökonomischer, sozialer und religiöser Formen. Mobilität war der wichtigste Antrieb für Veränderung und Wandel, nicht der Klassenkampf, wie wir ihn heute verstehen. Mobilität war der Motor jeder Art von gesellschaftlichem, wirtschaftlichem oder politischem Wandel. Genau genommen war sie die treibende Kraft hinter der Vermessung und Organisation von Lebensräumen und Territorien. Kontinuierliche Bewegung war das Urprinzip der räumlichen Organisation. Und das ist auch heute noch Teil der Kultur. Stillstand bedeutet Gefahr. Es gilt, in Bewegung zu bleiben. Bewegung wird mehr und mehr, und vor allem in Krisenzeiten, zur Bedingung für unser Überleben. Wer sich nicht bewegt, verringert seine Überlebenschancen. Die Frage der Souveränität drückte sich nicht ausschließlich durch die Kontrolle eines Territoriums aus, das physisch durch Grenzen markiert war. So war das nicht. Aber wie war es dann? Wenn man ein Territorium nicht kontrolliert, wie kann man dann Souveränität ausüben? Wie kann man etwas extrahieren, wenn sich Macht auch, und vielleicht sogar hauptsächlich, durch die eine oder andere Form der Extraktion ausdrückt?

Dies alles äußerte sich in Form von Netzwerken. Netzwerken und Kreuzungen. So haben Straßen und Kreuzungen in der afrikanischen Literatur denn auch eine enorme Bedeutung. Man lese Soyinka, Achebe, Tutuola. Ihre Bücher sind voll von Straßen und Kreuzungen. Darauf kreuzen sich Menschenströme mit Naturströmen und gehen eine dialektische Verbindung ein, denn Menschen sind in diesen Kosmogonien ohne das, was wir Natur nennen, undenkbar. Obwohl also in Teilen der Welt der Eintritt des Anthropozäns als eine Neuheit daherkommen mag, haben wir bereits die ganze Zeit damit gelebt. Er ist nicht neu. Wie könnte man beim Gedanken an die Menschen das Nicht-Menschliche außer Acht lassen? Amos Tutuola beschreibt eine Welt aus Menschen und Nicht-Menschen, die miteinander und mit anderen agieren. Ich möchte das auch nicht überbetonen. Festgelegte geografische Räume wie Städte und Dörfer existierten natürlich schon. Menschen und Dinge scharten sich an bestimmten Orten. Solche Orte konnten sogar zum Ursprung von Bewegung werden, und Orte waren durch Straßen und Flugrouten miteinander verbunden, doch waren sie nicht durch Punkte oder Linien markiert. Das Wichtigste war, dass Bewegung zwischen den Orten stattfinden konnte. Wenn wir einigen dieser Kosmogonien Glauben schenken, war Bewegung stets die treibende Kraft hinter der Schaffung von Raum und weiterer Bewegung. Ich denke hier an die Kosmogonien der Dogon, die ausgiebig von Marcel Griaule erforscht wurden, oder andere Kosmogonien in Äquatorialafrika, die von AnthropologInnen und HistorikerInnen wie Jan Vansina oder John M. Janzen untersucht wurden. Bewegung an sich war nicht unbedingt mit einer permanenten Ortsveränderung verbunden. Der wichtigste Aspekt war, inwieweit Ströme und ihre Intensität sich überschnitten und verstärkten bzw. mit anderen Strömen interagierten, die neuen Formen, die sie durch diese Verstärkung annehmen konnten. Bewegung konnte insbesondere unter den Dogon zu Diversionen, Konversionen und Intersektionen führen. Diese waren bedeutender als Punkte, Linien und Oberflächen, die bekanntermaßen die wichtigsten Bezugsgrößen in der westlichen Geometrie sind. Diese Geometrie, aus der sich Grenz-, Macht-, Beziehungs- und Abschottungskonzepte ergeben, ist eine grundlegend andere.

Möchten wir alternative Ressourcen nach Art eines Begriffsvokabulars für die Idee einer grenzenlosen Welt nutzbar machen, haben wir hier ein ganzes Archiv. Und es ist nicht das Einzige. Was wir nutzen, sind die Archive der ganzen Welt, nicht nur das westliche. Tatsächlich hilft uns das westliche Archiv nicht, eine Idee von Grenzenlosigkeit zu entwickeln, denn aus ihm hat sich die Grenzidee erst herauskristallisiert.

In dieser Konfiguration haben Reichtum und Macht oder, sagen wir, hat der Reichtum an Menschen stets den Reichtum an Dingen übertrumpft. Es gibt zwei Formen von Reichtum. Man kann reich sein, weil man KlientInnen, Familienangehörige etc. um sich versammeln kann. Oder man ist reich, weil man eine große Zahl oder Quantität an Dingen angesammelt hat. Man achte auf die Dialektik von Quantität und Qualität. Auch gab es immer schon unterschiedliche Formen von Zugehörigkeit. Woran machte sich Zugehörigkeit fest? Durch welches Fenster gelangte man ins Haus? Es gab unterschiedliche Formen von Zugehörigkeit, keine starre Kategorisierung, nach der man entweder BürgerIn oder AusländerIn war. Zwischen BürgerIn und AusländerIn gab es ein großes Spektrum an alternativen Zugehörigkeiten – man bildete Allianzen durch Handel, Heirat oder Religion, integrierte neue Handelswege, Geflüchtete, Asylsuchende in das bestehende Gemeinwesen. Das war die Norm. Man herrschte durch die Integration von AusländerInnen. Aller Arten von AusländerInnen. Und zum Volk – nicht zur Nation – gehörten nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten, die Ungeborenen, die Menschen und die Nicht-Menschen. Gemeinschaft wäre nicht denkbar ohne eine Art von grundlegender Schuld, die sich vor allem auf zweierlei Weise äußerte. Da wäre zum einen die enteignende Schuld, wenn wir beispielsweise Schulden bei der Bank haben. Und dann gibt es in diesen Konstellationen noch eine andere Art von Schuld, eine, die für unsere Beziehungen an sich grundlegend ist. Und diese Schuld betrifft nicht nur die Lebenden, sondern auch die, die vorher waren, und die, die nach uns kommen, denen wir verpflichtet sind – die Kette von Lebewesen, zu denen einmal mehr nicht nur die Menschen zählen, sondern auch die Tiere und das, was wir Natur nennen.

Bleiberecht

Ich möchte mit einer Idee enden, die aus der Verfassung Ghanas stammt. In dieser Verfassung wurde ein Konzept entwickelt, das ich noch nirgendwo anders gefunden habe. Es ist die Idee eines neuen Rechts, das Bleiberecht genannt wird und als Grundrecht zur Liste der bisherigen Menschenrechte hinzufügt werden sollte. Mir erscheint diese Idee des Bleiberechts wie ein Grundpfeiler für jede neue Idee von Afrika als grenzenlosem Raum. Auf einer tieferen historischen Ebene war der Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung in Afrika und der Diaspora stets mit dem Streben nach uneingeschränkter Bewegungsfreiheit verbunden. Der Verlust unserer Souveränität führte automatisch immer auch zum Verlust unseres Rechts auf Bewegung, sei es in der Sklaverei oder unter kolonialer Herrschaft. Aus diesem Grund ist der Traum von einer freien, ausgesöhnten und mächtigen afrikanischen Nation untrennbar verbunden mit der Wiederherstellung des Rechts, überall auf unserem ausgedehnten Kontinent ungehindert kommen und gehen zu dürfen. Im Grunde war unsere Geschichte in der Moderne fast immer eine Geschichte konstanter Vertreibung und Gefangenschaft, unfreiwilliger Migration und Zwangsarbeit. Man denke an das Plantagensystem in den Amerikas und der Karibik. Man denke an die Black Codes, die Pig Laws oder den Tatbestand der Landstreicherei nach der gescheiterten „Reconstruction“ in den USA 1887. Man denke an die Kolonnen von Strafgefangenen, die im Straßenbau, für Erd- und Abrissarbeiten und zur Abholzung von Wäldern eingesetzt wurden. Man denke an den Code de l’indigénat. Man denke an die Bantustans und Arbeitskraftreserven im südlichen Afrika und an den Gefängnisindustriekomplex in den heutigen USA. In all diesen Fällen bedeutete AfrikanerIn oder Schwarz zu sein immer, an einen der vielen von der Moderne erfundenen Orte der Gefangenschaft gefesselt zu sein.

Der Streit um Afrika im 19. Jahrhundert und die Ziehung seiner Grenzen gemäß der kolonialen Aufteilung hat den Kontinent in einen massiven Gefängnisraum verwandelt und uns alle in potenzielle illegale MigrantInnen, die sich nicht frei bewegen können, es sei denn unter zunehmend sanktionierenden Bedingungen. Tatsächlich wurde der Zustand des Gefangenseins zur Voraussetzung für die Ausbeutung unserer Arbeitskraft, was auch der Grund dafür ist, dass die Kämpfe für die Emanzipation und die Aufwertung der eigenen Rasse (racial upliftment) so sehr mit den Kämpfen für das Recht auf Freizügigkeit verbunden waren. Wenn wir das Werk der Dekolonialisierung zum Abschluss bringen möchten, müssen wir die kolonialen Grenzen auf unserem Kontinent niederreißen und Afrika zu einem riesigen Raum der Zirkulation machen: für sich selbst, für seine Nachkommen und für alle, die ihr Schicksal mit unserem Kontinent verbinden möchten.

Zuerst erschienen in Chronic Chimurenga – The African Imagination of a Borderless World, Oktober 2018.

Übersetzt von Gaby Gehlen