Heft 3/2019 - Freedom Africa

Ungleichgewichte ändern

Anette Baldauf im Gespräch mit Elizabeth W. Giorgis, Direktorin des Gebre Kristos Desta Center in Addis Abeba

Einer der ersten Titelvorschläge für dieses Heft, das sich mit neuen Denkweisen über Afrika jenseits altbekannter Diskursgrenzen befasst, lautete – provokant gemeint – „Jenseits von Afrika“. Als Zitat verweist dies auf die Memoiren von Karen Blixen, die in Jenseits von Afrika auf ihre Jahre auf einer Kaffeeplantage im kolonialen Kenia der 1920er-Jahre zurückblickt. Durch die epische Verfilmung mit Meryl Streep und Robert Redford wurde ihre Geschichte 1985 weltberühmt, die, wie der kenianische Autor Ngũgi wa Thiong’o meint, „den zentralen Mythos der bürgerlichen Gesellschaft des Westens“1 bekräftigt. Packende Landschafts- und Tieraufnahmen verschmelzen darin mit den – gemäß der kolonialen Logik dazugehörigen – als „einheimisch“ Dargestellten zu einem Porträt des Landes, welches das Klischee des weißen Retters bzw. der weißen Retterin ohne den geringsten Verweis auf die Brutalität der Kolonialmacht reproduziert. Vor diesem (voreingenommenen) Hintergrund stellt sich im folgenden Gespräch die Frage, wie dieser diskursive Rahmen eines „Jenseits von Afrika“ effektiv durchbrochen werden kann. Wie kann über „Afrika“ gesprochen werden, ohne es von vornherein zur narzisstischen Projektion des weiblichen, bourgeoisen Subjekts zu machen?

Anette Baldauf: Können wir unser Gespräch mit Ihrem neuen Buch Modernist Art in Ethiopia (2019) beginnen? Dabei handelt es sich um eine konzise Darstellung der äthiopischen Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts unter dem Blickwinkel von Design, Literatur- und Performanceforschung.2 Im Buch werden verschiedenste Artefakte und Praxen besprochen, die von der Kirchenmalerei über Mode bis hin zu Heilungsritualen reichen. Diese bringen Sie nicht nur mit lokalen kulturellen und politischen Strömungen in Verbindung, sondern auch mit globalen Bewegungen, die unter der Rubrik Modernismus laufen. Mir scheint, Sie wägen hier zwei Zugänge gegeneinander ab – den des kolonialen Blicks, den der Westen auf Äthiopien projiziert, und andererseits den der Besonderheit, die sich in Äthiopien von der Niederlage der italienischen Kolonialisten in der legendären Schlacht von Adua 1896 herleitet. Wie hängen diese beiden Narrative zusammen und wie verorten Sie sie in Ihrem Buch?

Elizabeth W. Giorgis: Mein Argument ist, dass man die Bedingungen des afrikanischen und folglich des äthiopischen Modernismus im 20. und 21. Jahrhundert nur verstehen kann, wenn man die politischen und kulturellen Folgen des Kolonialismus und der darauffolgenden Entkolonialisierungspolitik bedenkt. Wie die Hauptaspekte des Kolonialismus in die Entstehung des äthiopischen Modernismus einflossen, darin verändert bzw. angepasst wurden, ist aber nicht eindeutig. WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen im nachkolonialen Äthiopien haben von der kolonialen Episode oft ungeniert ein tiefes Besonderheitsgefühl abgeleitet. Bis heute abstrahieren sie von jeder Form der Gemeinsamkeit mit der kolonialen Erfahrung. Das Vakuum und Schweigen in Bezug auf die historische, kulturelle und politische Konfiguration der imperial-kolonialen Machtmatrix und ihre Nachwirkung auf das intellektuelle Feld im Land sind gleichsam ohrenbetäubend.

Immer noch sind Entwicklungshilfeprojekte wichtiger, und so haben sich WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen ideologisch neuen Arten spendenorientierter Ideologien und Diskurse unterworfen. Dadurch werden die dringend nötigen Interventionen der Colonial Studies in Bezug auf eine äthiopische Ästhetik abgewertet. Letztere werden im Wesentlichen von den Universitäten und Kunstkreisen des Landes gar nicht anerkannt. Auch der größere Kontext des afrikanischen und überhaupt des nicht westlichen Modernismus wurde kaum einmal untersucht. Dieses Fehlen akademischer und künstlerischer Auseinandersetzung hat dazu beigetragen, dass in den letzten 20 Jahren KünstlerInnen aus Äthiopien, im Gegensatz zu jenen aus dem übrigen Afrika und seiner Diaspora, in der internationalen Kunst nur marginal vertreten waren. Erst seit Kurzem interessieren sich bekannte afrikanische KuratorInnen wie der im März verstorbene Okwui Enwezor für kritische Kunstschaffende, die sich mit verschiedenen Arten von neuer Kolonialität beschäftigen.

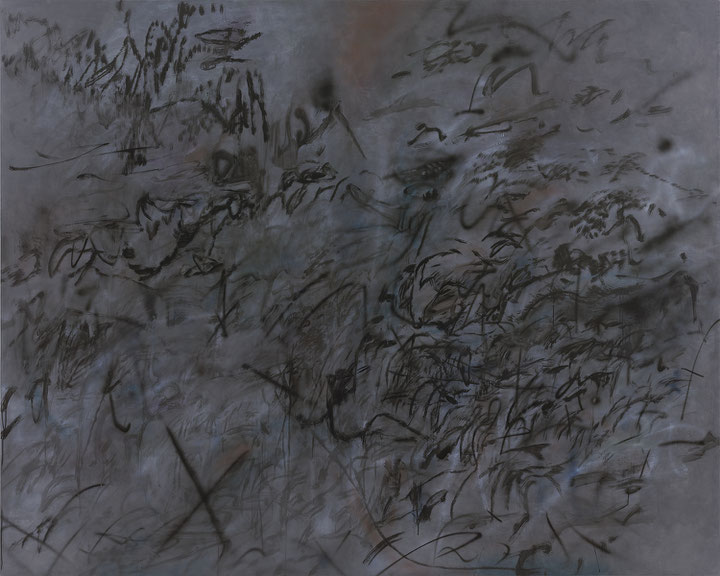

Baldauf: „Afrikanische Kunst“, die im Westen zu sehen ist, wird oftmals von Menschen, die nicht in Afrika leben, produziert. Ich denke dabei als Erstes – und vielleicht zu naheliegend – an die Diskussion über Ryan Cooglers Film Black Panther. Der kenianische Journalist Larry Madowo nannte diesen Film einmal abschätzig „sowas wie eine afrikanische Utopie“. Als Afrikaner fühle er sich davon nicht repräsentiert, denn schließlich sei mit Babes Wodumo nur eine einzige Afrikanerin beteiligt.3 Dasselbe Zerwürfnis durchzieht auch viele Konstellationen in der Kunstwelt. Ausstellungen über „afrikanische Kunst“ zeigen oft Werke von ausgewanderten KünstlerInnen oder BesucherInnen aus dem Westen. Demgegenüber erscheint mir Ihre Arbeit als Autorin, Kuratorin und Lehrende wie das fundierte Bemühen, dieses Ungleichgewicht zu ändern. So sprach das Konsortium aus geisteswissenschaftlichen Zentren und Instituten in Addis, das Sie im Frühjahr 2019 organisiert haben, in erster Linie KünstlerInnen vom afrikanischen Kontinent an, und in dem von Ihnen geleiteten Gebre Kristos Desta Center geben Sie der lokalen Kunst einen Raum. Letztes Jahr zum Beispiel untersuchte Bekele Mekonnen dort in einer großartigen Ausstellung die Suggestivkraft von Textilmustern, die sich auf den Terror des Militärregimes, aber auch jenen der orthodoxen Kirche und folglich auf die politische Landschaft der Zensur beziehen. Darüber hinaus forcieren Sie den Dialog mit der Kunst aus der Diaspora. Die Ausstellung von Julie Mehretu war ein herausragendes Beispiel hierfür. Auf welche Widerstände stoßen Sie, wenn Sie äthiopische Kunst und KünstlerInnen fördern? Genauer gesagt, wie sehen Sie die Beziehung zwischen der sogenannten afrikanischen und der äthiopischen Kunst?

Giorgis: Obwohl die traditionelle afrikanische Kunst eng mit der traditionellen äthiopischen zusammenhängt, hat sich die Untersuchung der äthiopischen Kunst, deren Ursprünge in der orthodoxen christlichen Malerei liegen, historisch mehr auf deren Beziehung zur byzantinischen Kunst konzentriert und die afrikanischen Wurzeln dabei vernachlässigt. Die Prämisse war, Äthiopien als eines der wenigen frühchristlichen Königreiche zu betrachten, das mit dem Rest des Kontinents nichts zu schaffen hatte. Dennoch entstammt ein Teil der Symbolik der orthodoxen christlichen Kunst nicht dem byzantinischen Repertoire, sondern kann ohne Schwierigkeiten mit westafrikanischen Symbolen und Ikonografien in Verbindung gebracht werden. Aber die Geschichte der äthiopischen Sakralkunst, die maßgeblich von europäischen HistorikerInnen bestimmt wird, lässt dies völlig außer Acht. Die Ironie dabei ist, dass diese AutorInnen die christlich-orthodoxe Kunst Äthiopiens zwar als byzantinisch, aber zugleich als weniger raffiniert als jene, die direkt aus Byzanz stammt, bewerten. Einerseits nehmen sie die Kunst also aus ihrem afrikanischen Kontext heraus, weil Äthiopien eben christlich ist, andererseits verunglimpfen sie ihre Raffinesse, da sie hinter die hohe Kunstfertigkeit der byzantinischen Malerei zurückfalle.

Baldauf: Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Saidiya Hartman erinnert sich in ihrem Buch Lose Your Mother an eine Forschungsreise nach Ghana, wo sie Material zu finden hoffte, das sie gegen die „Nicht-Geschichte“ der Sklaverei aus den Archiven der Vereinigten Staaten in Stellung bringen wollte. Gleichzeitig berichtet sie aber auch davon, dass die Kontaktaufnahme mit ihren Verwandten und ihrem Land durch eine permanente Entfremdung überschattet wird. Die anhaltende Unterscheidung zwischen AfrikanerInnen und amerikanischen Schwarzen definierte sie ein für alle Mal als Fremde auf dem Kontinent. In einer Schlussbemerkung schreibt sie: „In Gwolu dämmerte mir schließlich, dass diejenigen, die zurückblieben [die Überlebenden des Sklavenhandels], einfach ganz andere Geschichten erzählen als die Kinder der Gefangenen, die über den Atlantik verschleppt wurden.“4 Außerdem erzählen auch die Verbliebenen ihre Geschichten je nach dem spezifischen Kolonisationsverlauf ganz anders. Wie gehen Sie diesbezüglich in Ihrer Arbeit vor? Wie hängen für Sie Begriffe wie äthiopisch, afrikanisch, schwarz und afroamerikanisch zusammen?

Giorgis: Dieser Zusammenhang ist ambivalent, weswegen sich meiner Erfahrung nach viele ÄthiopierInnen damit so schwertun. Ich habe bereits, als ich jung war, das Land verlassen und besuchte dann ein (historisch betrachtet) ausschließlich schwarzes College in Baltimore, nämlich die Morgan State University. Man kann also durchaus sagen, dass ich auch von afroamerikanischen Anliegen geprägt wurde. Aber ich kenne auf amerikanischen Universitäten einige, die nicht aus Afrika kommen und zögern, ihre Arbeit mit afroamerikanischen Anliegen in Verbindung zu bringen. Je nachdem, woher sie ursprünglich stammen, bezeichnen sie sich als Karibik- bzw. Afrika-ForscherInnen. Sie sagen, ihre Erfahrungen als Angehörige einer Randgruppe seien völlig andere als die von AfroamerikanerInnen. Also müssen ihre Probleme auch anders formuliert werden als die von AfroamerikanerInnen.

Meine in den Vereinigten Staaten geborenen Neffen und Nichten verstehen sich als äthiopische AmerikanerInnen, die zwar in den USA als schwarz gelten, aber nichts mit der afroamerikanischen Erfahrung zu tun haben. Auch die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie betont in ihrem Buch Americanah, dass sie eine Schwarze in Amerika ist und keine Afroamerikanerin.5 Der Begriff „Blackness“ hat also keine allgemeingültige Bedeutung. Jede Gruppe hat ihre eigene Deutung, wenngleich alle darin übereinstimmen, dass sie vielfach marginalisiert werden, weil sie schwarz sind.

Elizabeth W. Giorgis ist Professorin für Theorie und Kritik am College of Performing and Visual Art sowie Direktorin des Gebre Kristos Desta Center an der Universität von Addis Abeba in Äthiopien. Davor war sie Leiterin des Instituts für Äthiopienforschung an der Universität von Addis Abeba sowie Dekanin am College of Performing and Visual Art. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Monografien, zuletzt Modernist Art in Ethiopia in der Reihe „New African History“ bei Ohio University Press (2019). Giorgis kuratierte zahlreiche Ausstellungen, etwa Julie Mehretu. The Addis Show (2019), Time Sensitive Activity (eine Personale von Olafur Eliasson, 2015) oder The Enigma of the New and Modern (2013).

Anette Baldauf ist Soziologin und Kulturwissenschaftlerin. Das Hauptaugenmerk ihrer Arbeit liegt auf der Schnittstelle von Kunst, Forschung und Lehre mit einem besonderen Interesse für die Politik von Raum, Ort und Gebiet. Sie ist Professorin für Methodologie und Epistemologie an der Akademie der bildenden Künste Wien und Co-Leiterin des Studiengangs PhD-in-Practice. Seit 2014 haben Baldauf und Giorgis gemeinsam an mehreren Projekten gearbeitet.

Übersetzt von Thomas Raab

[1] Ngũgi wa Thiong’o, Moving the Center. James Currey 1993, S. 135.

[2] Elizabeth Giorgis, Modernist Art in Ethiopia. Ohio University Press 2019.

[3] Larry Madowo und Karen Attiah, ‚Black Panther‘: Why the relationship between Africans and black Americans is so messed up, in: The Washington Post, 16. Februar 2018; https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/02/16/black-panther-why-the-relationship-between-africans-and-african-americans-is-so-messed-up/

[4] Saidiya Hartman, Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route. Farrar, Straus & Giroux 2005.

[5] Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah. Alfred A. Knopf 2013.