Wien. Die Malerei, deren historisch gegebenes Selbstverständnis seit den Ausstiegsszenarien der Neoavantgarden und ihrem ewig heraufbeschworenen Ende immer wieder in die Kritik gerät, packt Maja Vukoje an zwei Seiten an: Das Handwerkliche bereichert sie um neue Materialien und Techniken, verknüpft aber dieses Machen eines Bilds, auf das sich Autonomie und Medienspezifik gründet, mit diskursiven Inhalten. In einem Videointerview zur Ausstellung1 beziehen sich Maja Vukoje und Kuratorin Luisa Ziaja denn auch explizit auf David Joselit und dessen Argumentation für eine „Malerei neben sich“, die frei nach Martin Kippenberger Netzwerke visualisieren will und die Aktualität des Mediums in den verschiedensten Bezugsetzungen sieht.

Die Ausstellung im Obergeschoss des Belvedere 21 ist ein großes optisches Erlebnis. Vukoje und Ziaja haben dafür ein beachtliches Spektrum an Bildern der letzten 15 Jahre aus verschiedenen Werkgruppen und in unterschiedlichen Formaten ausgesucht. Es sind entweder Motive von Gegenständen wie Kleidung, Möbel, Kissen und Früchte sowie Porträts oder aber Kombinationen aus elementaren Formen und bisweilen surrealen Figurationen. Dabei handelt es sich allesamt um Bilder, in die wir nicht hineinschauen, sondern die auf uns illusionistisch zukommen und uns bisweilen anblicken, wenngleich die Bildträger aus Jute, die Vukoje statt Leinwand seit 2012 verwendet, ebenso ein Durchscheinen erlauben. Transparenz und Illusion sind also gleichermaßen gegeben.

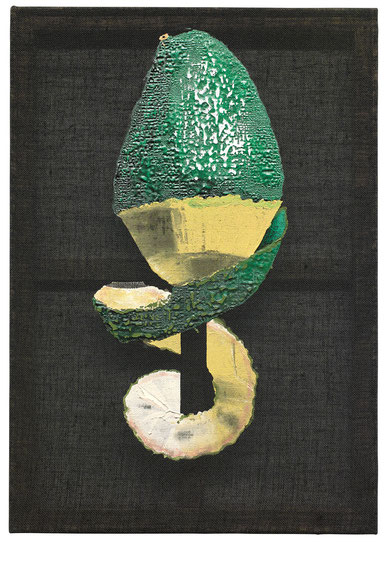

Illusion ist dabei ebenso eine operative Stärke wie eine kritische Funktion, trägt doch das Trompe-l’œil das Potenzial in sich, die Grenzen der Malerei zu überschreiten, wenn bei den Niederländern des 17. Jahrhunderts die Materialität der Darstellung und deren Gemachtsein wichtiger waren als deren „Wahrheit“, was bisweilen auch als Angriff auf die Autonomie der Malerei gewertet wurde. Üblicherweise sind es Bilder ohne Tiefe und Perspektive, jedoch voller Täuschung, wenn kein Pinselstrich sichtbar sein darf, eine geschlossene Rückwand die Gegenstände den BetrachterInnen zuspielt und der Fluchtpunkt außerhalb, vor dem Bild liegt. Die Beschaffenheit des Bilds, was Wahrnehmung und Darstellung betrifft, kann, wie dies zuletzt etwa Sybille Ebert-Schifferer oder Hanneke Grootenboer gezeigt haben, gleichzeitig seine zentrale Fragestellung sein. Bilder wie Glove oder die Serie der Früchte setzen hier an. So zitiert Orange von 2017, deren dunkler Hintergrund wie ein verhangenes Fenster anmutet, tatsächlich aber den Keilrahmen durch die Jute durchscheinen lässt, die Zitrusfrüchte der Niederländer des 17. Jahrhunderts, deren Schalen oft knapp an der Tischkante oder sogar über diese hinaus drapiert sind. Nun aber sind die Schalen einer einzelnen überdimensionierten Südfrucht in der Mittelstütze des Keilrahmens illusionistisch verankert, wenn Vorder- und Rückseite – viele ihrer Bilder bearbeitet Vukoje beidseitig – quasi in eins fallen.

Mit dem Erforschen von alternativen Maltechniken, von experimentellem Bildaufbau und alternativen Werkprozessen trotzt Vukoje dem Medium stets weitere Möglichkeiten ab. Neben industrieller Jute verwendet sie Transportsäcke aus Jute sowie Materialien wie Zucker, Kakao oder Kaffee, was im Katalog zur Ausstellung ausführlich mit diskursiven transkulturellen Praktiken und postkolonialen Theorien untermauert wird und besonders die Werkgruppe der Paraphrasen auf Homage to the Square von Josef Albers betrifft. Albers, ursprünglich ein Schüler von Max Doerner, war ein großer Techniker. Vukoje steht ihm diesbezüglich in nichts nach und korrigiert die Moderne in ihrem Autonomieanspruch, indem sie die Bildserie in Jute und Zucker, Kakao oder Kaffee mit der Problematik kolonialistischer Produktion unterlegt. Was aber sind diese Bilder, wenn sie nicht im Modus von Joselits „neben sich“ verstanden werden? Man könnte ebenso von einem Abdruck sprechen, der Repräsentation kritisiert und auf Handwerk aufbaut. Das Paradigma des Fotografischen wiederum, das ja öfters für Vukoje eine Rolle spielt, würde uns einerseits ebenso zu Apparat und Technik, andererseits zum Index führen, eine Spur zum Realen legen und eine Gegenüberstellung Bild/Abbild ermöglichen. Auch der Tastsinn wäre ein wichtiger Faktor, wie ja auch der Zucker haptisch und greifbar nahe wirkt. Mitunter scheinen sich Text und Malerei, Katalog und Ausstellung in der Überdeterminiertheit eines politisch-ökonomischen Diskurses voneinander zu entfernen. Die letzten Seiten des Katalogs jedoch füllt eine Bildstrecke mit verschiedenen Bildausschnitten, die deutlich auf die Malerei im Bild und nicht „neben sich“ setzt.

Eine Referenz zu Albers sind auch die Arbeiten in situ an zwei Außenwänden, deren farbige Jutebahnen sich um die Nordsüdachse spiegeln und auch von außen sichtbar sind. Sie fügen sich in den Modernismus der Architektur Karl Schwanzers und nichts deutet auf den im Katalog als böse zitierten Pavillon in einer von Kolonialismus geprägten Weltausstellung 1958 hin. Anstelle der abgeschlossenen Kojen, die die Ausstellungen davor bestimmten, ist das Display (Architektur: Herwig Müller) nun ein offenes, das Werner Hofmanns „Simultandarbietung“, einem räumlichen Miteinander mit Durchblicken und Querverbindungen nahekommt2, wenngleich Hofmann, der erste Direktor des Hauses, für eine wichtige Malereiausstellung das Erdgeschoss bevorzugt hätte.

Die Ausstellung ist dort am stärksten, wo Narrativ und Handwerk ineinandergreifen: Mit G.E.A.K. zitiert Vukoje ein reales Schaufenster, eine „Gesellschaft für Energie – Arbeit und Kunst“. Es ist ein großes Quodlibet mit einer Erzählung über Kunst, Architektur und Alltag, mit vielen malerischen Details und Zitaten von Max Ernst, Willem de Kooning und Simon Starling. An die Cartellini vergangener Jahrhunderte erinnert ein Busfahrplan von Dr. Richard. Wenn man die acht Meter lange Front entlanggeht, wird man Teil davon.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=RtuLm8nM71E

[2] Vgl. Beate Lex, Moderne ausstellen. Werner Hofmanns Ausstellungskonzept der 1960er Jahre. Diplomarbeit Wien 2013, S. 68.