Heft 4/2021 - Zeuge/Zeugin sein

Späte Zeugenschaft

Interview mit Katarina Matiasek, Fotografin, Anthropologin und Kuratorin der Ausstellung Überleben im Bild. Wege aus der Anonymität anthropologischer „Typenfotografien“ in der Sammlung Emma und Felix von Luschan

Die lange verschollen geglaubte Sammlung Emma und Felix von Luschan wurde 2017 in den sehr umfangreichen, teils noch unsortierten Sammlungsbeständen des Departments für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien wiederentdeckt. Sie enthält neben Gesichtsmasken, Haarproben und anderem heute sehr heiklen Material fast 4.000 Fotoaufnahmen – darunter viele „Typenfotografien“, die Felix von Luschan und seine Frau von etwa 1860 bis 1920 selbst auf Reisen aufgenommen, bei „Völkerschauen“ fotografiert oder angekauft haben. Für die Ausstellung im Photoinstitut Bonartes in Wien wurde die Sammlung entlang vier ausgewählter „Typenfotografien“ (plus jener des Forscherpaars selbst) aufgearbeitet. Es sind dies wichtige „Zeugen“ des nach wie vor unterbelichteten deutschen Kolonialismus, deren Geschichten die Ausstellung entlang der Bilder und ihrer Zirkulation nach mehr als 160 Jahren noch einmal neu erzählt.

Christa Benzer: Die Sammlung der von Luschans enthält „Typenfotografien“, Gesichtsabgüsse, Haare und vieles mehr. Das ist heutzutage ein ungeheures Minenfeld. Hat man die Sammlung auch deswegen lange nicht angefasst?

Katarina Matiasek: Das hat mehrere Gründe. Wie viele Universitätssammlungen waren auch die Sammlungsbestände des Departments für Evolutionäre Anthropologie aufgrund jahrzehntelangem Personal- und Ressourcenmangels lange komplett verwaist. Dadurch gerieten Fotografien, Gipsabgüssen etc. im Laufe der Zeit mit anderen Beständen durcheinander und verloren ihre Provenienz. Die eigene Fachgeschichte haben die Anthropolog*innen spätestens seit den 1990er-Jahren aber natürlich vielfach aufgearbeitet. Was die Sammlung selbst betrifft, wollten allerdings sowohl aufdeckende als auch ewiggestrige Stimmen, dass sie so bleibt. So konnte man einerseits mahnend Missstände aufdecken und darauf eine Karriere begründen, andererseits verhindern, dass man schlafende Hunde weckt. Provenienzforschung nimmt heute jedoch in den Universitätssammlungen einen festen Platz ein.

Benzer: Wie geht man an so eine Sammlung heran?

Matiasek: Das Fach Anthropologie ist auf mannigfache Weise in verschiedene politische Ären verwickelt. Wenn man das historisch aufarbeiten will, muss man auch dort hinschauen, wo es dunkel ist und wo es wehtut. Das Photoinstitut Bonartes ist die einzige Institution in diesem Land, die sich exklusiv mit historischer und damit auch wissenschaftlicher Fotografie beschäftigt. Seine Expertise ist die Grundlagenforschung, bei der die eigenen Haltungen nicht im Vordergrund stehen. Es geht darum, die Herstellungskontexte dieser Bilder darzustellen und aufzuarbeiten. Aber klar: Wir waren natürlich sehr bedacht, was man wie zeigen kann, und diese Entscheidungen waren nicht leicht.

Benzer: Welche Entscheidungen waren schwierig?

Matiasek: Es gibt in der Sammlung einen Gesichtsabguss von Soli, einem neunjährigen Jungen aus Papua-Neuguinea, der 1893 nach Berlin gebracht wurde. Für mich war klar, wir können das Objekt nur zeigen, wenn wir auch den Gesichtsabguss von Felix von Luschan als Leihgabe aus Berlin bekommen und beide auf Augenhöhe anbringen können. Es ist ein ehr sensibles Objekt, fast „zu nahe am Leben“. Aber in diesem Fall auch wichtig: Es zeigt, dass Soli von seinem sogenannten Mentor als lebendes Modell für einen anthropologischen Kurs herangezogen wurde. Die Fotos alleine erzählen diese Geschichte nicht.

Benzer: Die Fotografie ist das Medium der Zeugenschaft, allerdings haben die Theoretiker*innen des 20. Jahrhunderts viel Zeit damit verbracht, das Bild davon zu trennen, was auf ihm abgebildet ist. Inwiefern hat sich dadurch auch die Sicht der Anthropolog*innen auf die Fotografie verändert?

Matiasek: Um 1990 haben Forscher*innen begonnen, sich für die Bilder der Anthropologie zu interessieren und dafür, wie diese zum Wissen des Fachs beigetragen haben. Thomas Theye oder Elizabeth Edwards haben früh auf die missbräuchlichen Machtkonstellationen aufmerksam gemacht und richtigerweise den Opferaspekt der Dargestellten in den Mittelpunkt gerückt. Aber seither wurden diese Bilder, vor allem durch die zunehmende Öffnung der Archive und die Digitalisierung, gerade von Indigener Seite wieder für sich beansprucht. Davon ausgehend, dass die Bilder immer mehr abbilden1, als die Forschenden ursprünglich wollten, hat sich auch die Rolle der anthropologischen Fotografie verändert. Heute können diese Bilder in ihre Herkunftsgemeinschaften zurückkehren und dort zu wichtigen historischen Zeugnissen werden, in manchen Fällen sogar zu Familienbildern.

Benzer: Wann ist die „Typenfotografie“ entwickelt worden, die heute – offenbar gar nicht mehr nur – vom erniedrigenden und patronisierenden Umgang der Anthropolog*innen mit den Indigenen zeugt?

Matiasek: Das Regelwerk zu einer anthropologischen „Typenfotografie“, die Vergleichbarkeit erzeugen wollte, ist in der unmittelbaren Generation vor Felix von Luschan, nämlich von Gustav Fritsch, entwickelt worden. Er hat in der berühmten Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen von Georg von Neumayer 1875 einer genormten „Physiognomischen“ Fotografie ohne kulturellen Kontext deutlich einen Vorrang eingeräumt. Dass sie dabei als Korrektiv für das „trügerische Gedächtnis“ des Reisenden dienen sollte, weist sie als Teil des Paradigmas aus, das Lorraine Daston und Peter Galison so treffend als „mechanische Objektivität“ bezeichnet haben.2

Benzer: Über die „Typenfotografien“ erschließt die Ausstellung vier Biografien. Wie kam es zu dieser Herangehensweise?

Matiasek: Wir haben versucht, die Herstellungsbedingungen von „Typenfotografien“ aufzuzeigen. Sie wurden auf „Völkerschauen“, am Museum in Berlin, wo die von Luschans gearbeitet haben, aber auch auf Expeditionen angefertigt. Uns war wichtig, exemplarisch sichtbar werden zu lassen, was über diese Herstellungsbedingungen hinausgeht. Im Falle von zwei Fotografien haben wir Nachfahren gefunden: einmal im Falle eines sephardischen Ehepaars, das damals in Griechenland gelebt hat. Und im anderen Fall von Soli, dem neunjährigen Jungen aus Papua-Neuguinea. Er wurde zur „Erziehung“ nach Berlin gebracht und ist danach – mit Bibeln bepackt – wieder zurück in seine Heimat gegangen.

Benzer: Wieso war es wichtig, die Personen aus ihrer „historischen Anonymität herauszuführen“, wie es im Titel heißt?

Matiasek: Die Anthropologie hat „Typenfotografien“ als objektive, naturwissenschaftliche Zeugnisse verstanden, das heißt, sie hat alles getan, um die Personen aus ihren kulturellen Zusammenhängen und ihrer historischen Individualität zu „befreien“. Wir wollten die Abgebildeten wieder als historische Personen greifbar machen. Dazu haben wir ihre Biografien recherchiert oder sind der Zirkulation ihrer Bilder nachgegangen, um zu sehen, was für Stereotypen über die Verbreitung dieser Bilder Fuß gefasst haben. Ganz grundsätzlich ging es uns in der Ausstellung darum, die Bilder lesbar zu machen, also Kompetenzen im Lesen dieser historischen Bilder zu vermitteln.

Benzer: Es gibt die Fotografie von Kissilerobo, einem Bild, das eine besonders wilde Zirkulationsgeschichte hat. Können Sie sie kurz skizzieren?

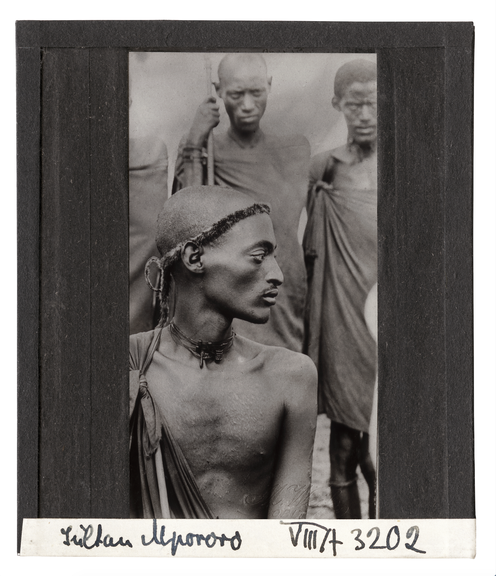

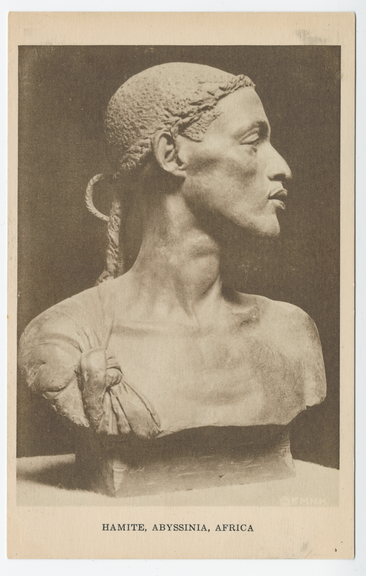

Matiasek: Der deutsche Kolonialtopograf Max Weiss nahm bei Kartierungsarbeiten in Ostafrika einen Schnappschuss des Kissilerobo, eines lokalen Herrschers, auf. Am Ethnologischen Museum zu Berlin haben wir eine unretuschierte Version davon gefunden, ein Lehrdia, auf dem er von seinen Leuten umringt im Profil zu sehen ist. In der Sammlung von Felix von Luschan befindet sich die bereits retuschierte Fassung: Kissilerobo ist darauf alleine zu sehen, seinem kulturellen Zusammenhang bereits völlig entrissen. Das Bild ist ikonisch geworden und wurde jahrzehntelang herangezogen, um die sogenannte Hamitenthese zu untermauern. Verkürzt gesagt besagt sie, dass der afrikanische Kontinent über keine eigene Kulturfähigkeit verfügen würde und die aus europäischer Sicht so schönen Hamit*innen Nachfahren von eingewanderten, hellhäutigen Kulturbringer*innen wären. Felix von Luschan hat das Profil von Kissilerobo allerdings mit den Köpfen ausgewickelter ägyptischer Mumien fotografisch verglichen und so den Ursprung der Hamit*innen auf den afrikanischen Kontinent selbst zurückgeführt.

Benzer: Offenbar auch ein Konstrukt, das mit der historischen Realität nichts zu tun hat?

Matiasek: Die Hamitenthese ist heute längst obsolet, aber obwohl Felix von Luschan eine neue Sicht aufgemacht hat, hat das nicht verhindert, dass die Theorie immer völkischer wurde. Schon in der Zwischenkriegszeit konnte man Diavorträge kaufen, in denen das Bild des Kissilerobo ihn als prototypischen „Hamiten“ ausweist. Die Nazis ließen eine lebensgroße sogenannte Rassenplastik nach seinem Porträt anfertigen, um unter anderem das geborene Herrschervolk bzw. „Rassenkonstanz über Jahrtausende“ darzustellen. In den USA tauchte das Porträt von Kissilerobo dann noch einmal auf: Dort wurde die Rodin-Schülerin Malvina Cornell Hoffman in den 1930er-Jahren beauftragt, die wichtigsten Varietäten der Menschheit in Bronze zu gießen. Sie fertigte auf Grundlage von Kissilerobos Fotografie eine Büste des „schönen Hamiten“ an, die an einen römischen Imperator mit Toga und Lorbeerkranz erinnert. Erst in den 1960er-Jahren wurden die Skulpturen als rassistisch empfunden und aus dem Field Museum in Chicago entfernt, wo sie seit Kurzem unter kritischen Gesichtspunkten wieder ausgestellt werden.

Benzer: Bei der Fotografie von Sultana Codron war das ähnlich.

Matiasek: Felix von Luschan wollte Sultana Codron und ihren Mann, ein Ehepaar in einer Gemeinde sephardischer Jüd*innen, als ganz allgemeine „orientalische Typen“ inszenieren: genauso wie die Armenier*innen, die er auf seiner Reise durch das osmanische Reich fotografierte.

Damit hat er sich politisch gegen den aufkeimenden Antisemitismus in seinem Fach gestellt, und trotz Anfeindungen daran festgehalten, dass es Unsinn sei, das jüdische Volk als Rasse aufzufassen. Das war einerseits sehr liberal und fortschrittlich, andererseits war Felix von Luschan keineswegs frei von den Vorurteilen seiner Zeit. Dimitrios Varvaritis zeigt in unserem Katalog, dass er die sephardischen Jüd*innen gegenüber den Aschkenasim als kulturell und physisch überlegen dargestellt hat. Dass er die „Überhöhung“ der Sephard*innen weitergesponnen hat, zeigt sich schon darin, dass er Sultana Codron als „Perle vom Makri“ bezeichnete.

Benzer: Yagónd, ein Massai, wurde von den von Luschans im Rahmen der Ersten Deutsche Kolonialausstellung 1896 in Berlin-Treptow fotografiert. Später kursierte er auf Lehrtafeln in Schulen. Wie haben Sie diesen Zusammenhang entdeckt?

Matiasek: Das war Zufall. Die Geschichte von Yagónd hat Hilke Thode-Arora für unseren Katalog recherchiert. Sie ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet der „Völkerschauen“. Sie kennt fast alle Geschichten der Schausteller*innen, die man dafür nach Deutschland geholt hatte – dass wir von Yagónd die Wandtafel gefunden haben, verdankt sich der zunehmenden Digitalisierung dieser Bilder. Eigentlich verliert sich von ihm nach seinem Berlin-Aufenthalt jede Spur. Hilke Thode-Arora hat jedoch nachgezeichnet, wie die Massai auf dem Schaugelände der Kolonialausstellung als „kriegerische Wilde“ inszeniert wurden. Über die spätere farbige Lehrtafel nach Felix von Luschans Fotografie von 1896 wurde dieses Stereotyp noch lange in die Klassenzimmer des deutschsprachigen Raums getragen.

Benzer: Wieso war Ihnen wichtig, auch das Ehepaar selbst mit ihren „Typenfotografien“ miteinzubeziehen?

Matiasek: Wir wollten den ethnografischen Blick quasi umdrehen. Bei den von Luschans war das insofern leicht, als dass sie sich auch selbst gesammelt haben: Es gibt „Typenfotografien“, aber auch Haarlocken und Gesichtsabgüsse. Sie schrieben, wie unbefriedigend es sei, dass die eigenen Stammesgenoss*innen so wenig erforscht waren, und haben auf der Rückreise von einer Tagung in Südafrika die britischen Mitreisenden vermessen. Wir wissen heute nicht, ob ihre Selbstdarstellungen ebenfalls einer wissenschaftlichen Programmatik geschuldet waren oder ob sie damit auch das Gefälle zwischen Forschenden und Beforschten kippen wollten.

Benzer: Felix von Luschan schreibt in seiner Habilitation, dass „alle Rassenunterschiede nur bedingt sind durch die Verschiedenheit physikalischer Einwirkungen auf ursprünglich gleichartige Menschen“. Wie wird Felix von Luschan heute eingeordnet?

Matiasek: Von Luschan ist hoch ambivalent. Bei aller Liberalität war er ein Nutznießer des Kolonialismus und hat sein Fach als unabdingbar für die Kolonialverwaltung positioniert. Auch wenn er sich gegen den Antisemitismus oder Begriffe wie „Primitive“ oder die Unterscheidung „Naturvölker“ und „Kulturvölker“ positioniert hat, benutzte er doch die Terminologie und die Methoden seiner Zeit: Er hat Haufarbentafeln herausgegeben oder menschliche Knochen, auch aus kolonialen Kontexten, gesammelt – ein schreckliches Erbe, das sich heute am Museum of Natural History in New York befindet.

Benzer: Sie behandeln die Fotografien als „[k]reative Akteure bei der Entwicklung anthropologischer Ideen und nicht als passive Repräsentanten“, wie Sie im Katalog schreiben. Wie ist das gemeint?

Matiasek: In der Anthropologie geht es immer wieder um das Unterscheiden von Menschen, vor allem das physische Unterscheiden. Es wurde ein riesiger Aufwand betrieben, um das besser machen zu können, wobei die Fotografie hier sicher ein Leitmedium war. Wenn man heute mit diesen Bildern arbeitet oder auch mit den Herkunftsgemeinschaften teilt, dann tauchen völlig andere Funktionen auf. Ich habe zum Beispiel aus dem Nachlass von Rudolf Pöch, einem Schüler von Felix von Luschan, Bilder nach Australien zurückgebracht, die er 1905 dort aufgenommen hat.

Benzer: In welchem Rahmen?

Matiasek: Das war ein Kunstprojekt im Rahmen der Sydney Biennale von 2020, in dem ich Aboriginal Elders nach der Rückführung von menschlichen Überresten und Fotografien nach den Auswirkungen in ihren Gemeinschaften befragt habe. Darunter war auch ein Interview mit Roberta Skinner, einer Gumbaynggirr-Historikerin, die orale Quellen, aber auch klassische Dokumente aus Archiven, Grabsteinen etc. für die Geschichtsschreibung benutzt. Genau zu der Zeit, als wir über die Bilder sprachen, haben die Gumbaynggirr einen „land claim“, einen Landrechtsprozess, gegen den Staat New South Wales eingebracht. Plötzlich wurden Pöchs anthropologische Fotografien zu gerichtlichen Beweisstücken, weil sie dokumentieren, dass fünf Gumbaynggirr-Familien bereits um 1905 auf diesem Land gelebt haben. In erster Instanz konnte dieser „land claim“ deswegen gewonnen worden.

Benzer: Im Rahmen der Recherche für die Ausstellung wurden auch an die Nachfahren von Sultana Codron Fotografien zurückgegeben. Wie reagierte ihre Familie?

Matiasek: Die Repatriierung von Fotos sehe ich kritisch, weil man das Original und damit die Rechte immer in Europa behalten will. Im Falle der Codrons war die Familie unglaublich dankbar, weil sie aufgrund der Vertreibung und dem Leben in der Diaspora nichts mehr wussten von ihrer Familie in Rhodos. Im Fall von Soli, der nach Deutschland gebracht wurde, weiß die Familie mehr. In beiden Fällen wollten die Familien jedoch lieber anonym bleiben. Man muss sie schützen. Im Fall von Sultana Codron sind Familienmitglieder im Holocaust ermordet worden.

Benzer: Wird die Repatriierung von Bildern heute als Teil der Anthropologie betrachtet?

Matiasek: Eigentlich haben die Museen damit begonnen. Schon allein um Informationen zu erhalten, die nur die Indigenen Gruppen selbst hatten. Man nennt das Photo Elicitation, es geht darum, mit den Bildern Erinnerungen wachzurufen, um mehr über die abgebildeten Gegenstände, Kleidung etc. in Erfahrung zu bringen. Die Rückgabe der Bilder ist aber auch als Rückgabe der Deutungsmacht über die Bilder gedacht und dazu haben Indigene Künstler*innen wie Brook Andrew wesentlich beigetragen. Er hat in seiner Arbeit in klassisch-anthropologische „Typenaufnahmen“ interveniert, um den westlichen aneignenden Blick zu brechen. Für die Arbeit I split your gaze von 1997 hat er „Typenfotografien“ auseinandergeschnitten und die Hälften verkehrtherum wieder zusammengesetzt. Sammy Baloji hat für seinen Beitrag zur Venedig Biennale von 2015 anthropologische Archive nach Fotografien von afrikanischen Tätowierungen durchsucht, die Geheimbotschaften gegen die Kolonialherrschaft enthielten. Wie wir wissen, tut sich da nach wie vor sehr viel.

[1] Siehe Peter Geimer, Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen. Hamburg: Philo Fine Arts 2010.

[2] Lorraine Daston/Peter Galison, The Image of Objectivity, in: Representations 40, 1992, University of California Press.