Heft 4/2021 - Zeuge/Zeugin sein

Und morgen verkauft er seine Heimat

Gespräch mit dem usbekischen Künstler Wjatscheslaw Achunow

Wjatscheslaw Achunow1, Jahrgang 1948, gilt als einer der international relevantesten Konzeptkünstler aus dem zentralasiatischen Usbekistan. Autobiografisches spielt in seinem Schaffen eine wichtige und bisweilen auch zentrale Rolle. In seiner Rauminstallation, die derzeit in einer Gruppenausstellung im Moskauer Garage-Museum zu sehen ist,2 verwendete Achunow in Collagen auch Dokumente, die seine bisweilen schwierige Interaktion mit staatlichen Organen illustrieren. Insbesondere verweist er auf die Zeit zwischen 2012 und 2017, als das usbekische Regime ihm die Ausreise verbot und deshalb wichtige Ausstellungen des Künstlers, etwa seine Beteiligung an der dOCUMENTA (13) oder auf der 55. Venedig Biennale, ohne ihn eröffnet werden mussten. Achunow selbst hat sich nie einschüchtern lassen – weder in sowjetischer Zeit, als ihm ein damaliger Schwiegervater, der für den KGB in Wien gearbeitet hatte, mit Gefängnis drohte, noch im postsowjetischen Usbekistan. Und er spricht in großer Deutlichkeit über die Konfrontation von Künstler*innen mit autoritären Regimen, die im postsowjetischen Raum in seiner Generation äußerst rar ist.

Herwig Höller: Vertreter*innen des offiziellen Usbekistans betonten zuletzt, dass ihnen Meinungs- und Medienfreiheit ein großes Anliegen sei. In einem gewissen Ausmaß mag das zwar Rhetorik sein, trotzdem hoffe ich, dass es für Sie nach unserem Gespräch keine Probleme gibt.

Wjatscheslaw Achunow: Natürlich nicht, ich habe ja auch keinen relevanten Status. Man hat mich unter (Präsident Islom) Karimov3 nicht brechen können, und auch jetzt wird man das nicht können.

Höller: Eigentlich müsste der usbekische Staat einen kritischen Künstler wie Sie jetzt besonders fördern – man könnte Sie gut zur Verbesserung des internationalen Images von Usbekistan einsetzen.

Achunow: Ich habe auf der documenta ausgestellt, auf den Biennalen von Venedig und Istanbul, habe diese Achttausender der Kunstwelt als Künstler aus Usbekistan bestiegen. Doch den Beamten hier war das völlig gleichgültig, diese Leute sind von der Kunst sehr weit weg. Aber selbst jetzt (unter Karimovs Nachfolger Shavkat Mirziyoyev4) spielen jene Personen, die mich unter Karimov als amerikanischen Spion beschimpften, in der offiziellen Kulturpolitik immer noch eine wichtige Rolle. Trotz aller liberalen Erleichterungen ist das Machtgefüge autoritär geblieben, auf einen Menschen (den amtierenden Präsidenten, Anm.) zugespitzt. Seit einigen Jahren werden aber große Anstrengungen unternommen, um dem Staat ein menschliches Antlitz zu verleihen. Dieses Image soll schön und repräsentativ sein. Doch das Regime bleibt seinem Wesen nach das Gleiche, es gibt weiterhin keine Konkurrenz, kein Grundeigentum.

Das gilt auch für koloniale Denkweisen, Stil und Logik sind wie früher. In der sowjetischen Zeit gab es hier natürlich eine Kolonialregierung: Die erste Position war zwar mit einem lokalen Vertreter besetzt. Hinter ihm stand aber ein Russe aus Moskau mit dem Maschinengewehr, und von dort kamen auch alle Anordnungen, nichts konnte eigenständig entschieden werden. Als es zur Unabhängigkeit kam und Moskau nicht mehr steuerte, wurde dieses Schema von den lokalen Eliten übernommen, die sich an die Stelle Moskaus setzten. Dieser Zugang betrifft auch die Kunst: Karimov löste den offiziellen Künstlerverband auf, weil er seiner Ansicht nach nicht nötig war. Dafür wurde eine Akademie gegründet, wobei der Akademiepräsident vom Staatspräsidenten ernannt wird. Und der aktuelle Akademiepräsident gibt jetzt den Kindern und Enkeln des nunmehrigen Präsidenten (Mirziyoyev, Anm.) Unterricht.

Höller: Wurde aus Karimovs Absolutismus nun ein aufgeklärter Absolutismus?

Achunow: Nein, nicht wirklich aufgeklärt. Beim ersten Sekretär der usbekischen Kommunisten Sharof Rashidov5 war das anders. Er war selbst Literat, ein eifriger Ausstellungsbesucher und half Künstlern. 1980 gab es eine große Ausstellung junger Kunst in Taschkent, und ich war mit dem Bild Alte Mühle vertreten. Ich hatte es in der Art von Marc Chagall in Fargʻona (Stadt im Osten Usbekistans, Anm.) gemalt, wo mein Vater lebte. Als Rashidov die Ausstellung besuchte, blieb er bei meinem Bild stehen und erzählte, wie er in den 1930er-Jahren Ähren während einer Hungersnot gesammelt hatte, wofür seinerzeit sogar die Todesstrafe drohte. Und er fragte: Wer ist dieser Künstler und wo hält er sich auf? Achunow sei nicht hier und habe auch keine Wohnung in der Stadt, antwortete man ihm. Daraufhin erklärte Rashidov, dass noch während seines Ausstellungsbesuchs Dokumente vorbereitet werden sollten und der Künstler eine Wohnung in Taschkent bekommen sollte.

Die zwei Präsidenten Karimov und Mirziyoyev haben keine Ausstellungen besucht. Rashidov war Kriegsveteran, stammte aus dem literarischen Milieu, die beiden kommen aus dem kommunistischen Jugendverband. Für sie ist Kunst eher etwas Störendes.

Höller: Wie sind Sie mit zeitgenössischer Kunst in Kontakt gekommen?

Achunow: Für mich als Menschen aus der Provinz, aus einer vom Zentrum weit entfernten Republik, war immer das Parallele, Abenteuerliche, Westliche interessant. Meine Bekanntschaft mit dem Westen geht auf die 1950er-Jahre zurück. Meine Eltern ließen mich oft alleine, und wir hatten ein Röhrenradio zu Hause. Ich hörte auf Kurzwelle das britische Radio Ceylon, da gab es wunderbare Musik, die spielten Swing – ich mochte damals Jazz.6 Später kamen Elvis Presley und die Beatles. Mein Lieblingsmoderator war Willis Conover von Voice of America.

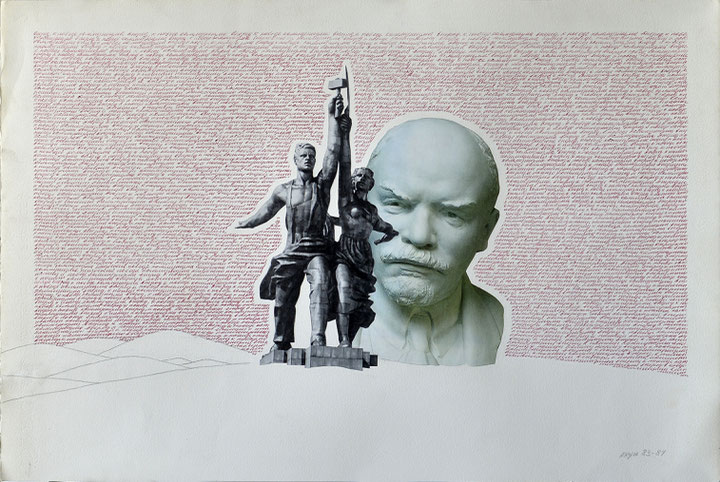

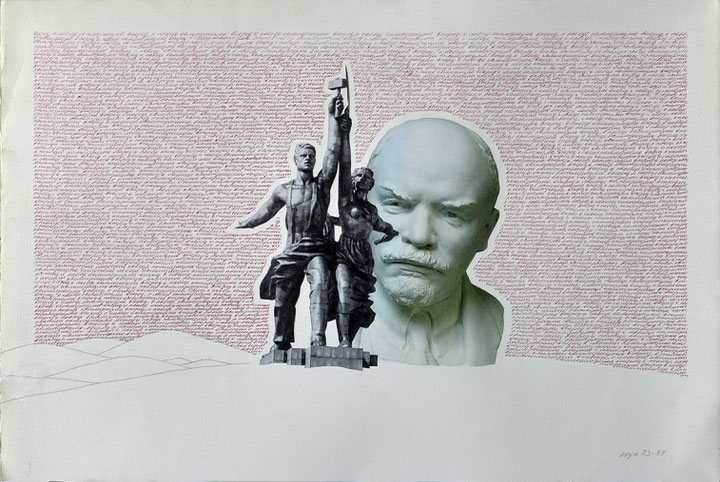

Während meines Militärdiensts in Sagorsk7 – mein Regiment hat dort ein geheimes Forschungsinstitut für Laserwaffen bewacht – habe ich das „Lenin-Zimmer“ gestaltet. In jeder Kompanie gab es so ein Zimmer mit Plakaten über die bösen Amerikaner, ein „Lenin-Eck“ mit einer verpflichtenden Büste, Informationen zur Biografie Lenins sowie zur Geschichte der kommunistischen Partei. Das war wie eine Installation.

In dieser Zeit wollte ich auch unbedingt die Tretjakow-Galerie8 in Moskau besuchen und habe mich deshalb unerlaubt von der Truppe entfernt. Das war möglich, weil ich damals drei Mal in der Woche in einem Haus der Garnisonsoffiziere Unterhaltungsmusik gespielt habe, mit den Söhnen der Offiziere, die Gruppe nannte sich Jokers. Deshalb hatte ich die Möglichkeit, in Zivil in die Stadt zu fahren. Als ich einmal zur Tretjakow-Galerie fuhr, war sie geschlossen und der Portier empfahl mir, stattdessen in das Puschkin-Kunstmuseum zu gehen. Dort sah ich eine Ausstellung des französischen Modernisten André Fougeron, eines Freundes von Picasso. Später sah ich dann auch Arbeiten von Picasso, und das führte zu einem Bewusstseinswandel bei mir: diese Farbschichten, die kubistischen Formen – das alles war eine ganz andere Kunst für mich.

Höller: Ein paar Jahre später haben Sie mit dann ein Studium an der Moskauer Surikow-Institut begonnen. Was wussten Sie damals über die russische Avantgarde oder Kasimir Malewitsch?

Achunow: Ich hatte von Malewitsch gehört, obwohl das damals sehr geheimnisumwoben war. Man sprach darüber, dass es im Depot der Tretjakow-Galerie ein „Schwarzes Quadrat“ gebe. Aber um dorthin zu kommen, bedurfte es besonderer Bekanntschaften, und man musste als zuverlässig gelten. Ich war selbst nie dort. Eine Freundin aus Finnland, Ulla Hosia, die ebenfalls am Surikow-Institut9 studierte, hat mir später Schallplatten und Bücher aus Finnland mitgebracht, etwa The Russian Experiment in Art 1863–1922 von Camilla Gray. Ulla hat mich auch in das Atelier von Ilja Kabakow mitgenommen, dessen Zirkel damals sehr geschlossen war. Wir besuchten auch die Ausstellung im Bienenzuchtpavillon 1975 – Kabakow war dort nicht vertreten, aber Oleg Zelkow, Wladimir Jankilewski oder Wladimir Nemuchin, mit dem ich später eine unangenehme Begegnung hatte. Als ich einmal eine Arbeit vorbeibrachte, die eine Fliegenklatsche mit kommunistischen Parteiführern zeigte, sagte er, dass ich ein Provokateur sei. Nemuchin war damals im Ausstellungssaal in der Malaja Grusinskaja-Straße aktiv, der vom KGB organisiert wurde.

Höller: Was macht Sie so sicher, dass ausgerechnet der KGB hinter dieser Kunstinstitution stand?

Achunow: Ich weiß es. Zwei Jahre später, Ulla war schon weg, habe ich Jelena Anossowa geheiratet, die ebenfalls am Surikow-Institut studiert hat. Sie erzählte, dass ihr Vater im Außenministerium arbeite und dass sie zuvor in Österreich gelebt hatten, wo ihr Vater Aleksej Anossow10 an der Botschaft gearbeitet habe. Einmal habe ich bei einem Besuch der Schwiegereltern ein Buch geöffnet, und darin befand sich ein Stempel der KGB-Bibliothek. Später haben ihre Eltern darauf bestanden, dass sich Jelena von mir scheiden lassen soll, das war etwa 1977. Sie heiratete dann den Sohn des Vorgesetzten ihres Vaters, eines Generalobersts.

Aber zur Malaja Grusinskaja: Einmal waren wir in der Datscha der Familie und ich hörte im ersten Stock BBC, da fragte mein Schwiegervater seine Tochter, welchen Feind des sowjetischen Regimes sie da geheiratet hätte. Und als mein Verhalten diskutiert wurde, sagte er: Das reicht jetzt, wir haben für euch Künstler schon viel gemacht, etwa die Malaja Grusinskija organisiert. Er gab keinen Grund für ihn, in dieser Situation zu lügen, deshalb bin mir diesbezüglich auch so sicher.

Höller: Warum hat er Sie vor der Heirat mit seiner Tochter nicht überprüfen lassen?

Achunow: Womöglich hat er das auch. Aber alles endete damit, dass ich das fünfte und letzte Studienjahr nicht abschließen konnte. Ich flüchtete aus Moskau. Er hatte von seiner Tochter gefordert, dass sie sich von mir scheiden lasse, und drohte damit, dass ich sonst ins Gefängnis käme.

Höller: Wofür hätten Sie ins Gefängnis kommen können?

Achunow: Der Schwiegervater hatte von meinen Kontakten zu dieser Finnin erfahren, er wusste, dass ich BBC hörte und dass ich mich kritisch über den Marxismus-Leninismus äußerte. Ich bin jedenfalls geflohen und heuerte bei einer geologischen Expedition an, wo ich viel gezeichnet und später dann in Fargʻona meine Diplomarbeit gemalt habe. Es wurde entschieden, dass ich damit mein Studium abschließen könne.

Der Kommissionsvorsitzende war Fjodor Reschetnikow11. Er fragte mich, was ich nach dem Studium machen wolle. Ich sagte, dass ich in die Wildnis fahren werde. Reschetnikow wandte sich an meinen Professor Dmitri Motschalski: „Schau, deine Studenten machen es dir nach!“ Motschalski klärte Reschetnikow auf, dass ich Usbekistan als Wildnis erachte, weil es dort keine Kunst gebe.12 Zum Abschluss sagte mir der Kommissionsvorsitzende, dass ich talentiert sei, aber kein Haus bauen solle: „Ich kenne diese Studenten aus Usbekistan. Das Erste, was sie machen, ist ein Haus zu bauen und dann überall zu pfuschen beginnen, um das zu finanzieren. Und künstlerisch nichts mehr machen.“

Als ich zurückkehrte, herrschte hier künstlerische Leere. Kritische Zugänge fehlten, alle wollten Verträge abschließen und Aufträge bekommen, um Geld zu verdienen. Das ist auch jetzt noch so. Taschkent war und ist eine kommerziell orientierte Stadt, ein Händler-Hub.

Zeitgenössische Kunst gab es damals in Usbekistan praktisch keine. Vielleicht mit einer Ausnahme. In Fargʻona, wohin ich zunächst zurückkehrte, arbeitete mein Vater im Atelier für künstlerische Produktion des Künstlerverbands. Da ich irgendwo arbeiten musste, heuerte ich dort an. Und dort arbeitete an gewisser Lew Snegirjow: Dieser Ljowa, mit dem wir uns angefreundet hatten, lud mich einmal zu sich nach Hause ein; als ich ihm von einem gemeinsamen Freund in Moskau erzählte, dem Kunstsammler Leonid Talotschkin, schob er seine Kommode zur Seite und begann, mir seine Gemälde aus den 1950er- und 1960er-Jahren zu zeigen. Es war dies eine von dem Avantgardisten Pawel Filonow beeinflusste nonkonformistische Kunst. Snegirjow, der selbst aus Margʻilon unweit von Fargʻona stammte, hatte in Moskau die Kunstschule 1905 absolviert, Anfang der 1960er-Jahre in Moskau an einer Jugendausstellung teilgenommen und danach große Probleme bekommen, unter anderem mit dem KGB. Er kehrte schließlich in seine Heimat zurück, ging nicht mehr weiter seiner Kunst nach, sondern entwarf offizielle Plakate. Nur äußerst vertrauenswürdigen Personen zeigte er seine alten Arbeiten. Später habe ich beim Ilchom-Theater13 vorgesprochen, um dort eine Ausstellung für Snegirjow zu organisieren. Anfang der 1990er-Jahre ist Snegirjow dann nach Russland übersiedelt, und vor einigen Jahren gab es ein Gemeinschaftsprojekt mit der Moskauer Künstlerin Olga Tschernyschowa, das im Garage-Museum in Moskau gezeigt wurde.

Als wir damals mit Snegirjow in Fargʻona arbeiteten, kritisierte ich den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan und sagte, dass dies zwecklos sei und die „grüne Flagge“ (der Islam, Anm.) ohnehin gewinnen werde. Wir wohnten neben einem Militärspital, in das Verletzte aus Afghanistan eingeliefert wurden. Wir hatten einen Chef der KP-Parteizelle im Atelier, Masut Fatkulin, der mich an den KGB verraten hat. Zu diesem Zeitpunkt war meine Exfrau Jelena gerade nach Usbekistan gekommen, um ein paar Sachen abzuholen. Und ich sagte den lokalen Geheimdienstlern, die mich einschüchtern, aber auch anwerben wollten, dass ich mich zunächst mit der Tochter eines hochrangigen KGB-Vertreters aus Moskau beraten müsste. Sie meinten, dass ich mit Touristengruppen ins Ausland fahren und darüber berichten soll. Einer ihrer Agenten sei sogar schon in Mexiko gewesen. Am nächsten Tag fragte ich überall in Fargʻona, wer denn nach Mexiko gefahren sei. Und es stellte sich heraus, dass das Fatkulin gewesen war.

Das letzte Mal versuchte man, mich Anfang der 1990er-Jahre anzuwerben. Ein junger Leutnant, der vor der Geheimdienstschule auch Flöte studiert hatte, wurde beauftragt, mich anzuwerben. Nach einiger Zeit rief mich sein älterer Chef an und sagte, dass er mich treffen müsse, aber nicht auf der Straße – wie ich vorschlug –, sondern in einem Hotelzimmer. Das Hotel lag gleich neben dem Geheimdiensthauptquartier. Ich nahm ein Fernglas und beobachtete, wie dieser Flötenspieler und sein Chef eintrudelten. Ich ließ sie zehn Minuten warten und ging dann in ihr Zimmer. Der ältere Offizier begann, von einer „schwierigen Lage“ im Land zu sprechen. Daraufhin erklärte ich, dass ich kürzlich aus Indien zurückgekehrt sei und eine Fabel zu erzählen habe: „In einem Dorf lebte ein Elefant, der an einer schweren Kette hing und immer im Kreis lief. Und die Dorfbewohner starben an Pest. Der Elefant lief aber weiter im Kreis.“ Ich fragte, ob er das verstanden hätte. Er bejahte, und ich verabschiedete mich.

Höller: Wie sind Sie später dann in Ungnade gefallen?

Achunow: 2009 wurde ich zur Istanbul Biennale eingeladen, die Kuratoren kamen zu mir und wählten 80 Arbeiten aus. Das war für mich natürlich eine große Unterstützung. Zur Eröffnung kam der bekannte, im türkischen Exil lebende Poet Muhammad Solih14, wir umarmten uns. Irgendwer hat dann darüber berichtet, außerdem wurde Solih beschattet. 2011 lief dann mein Ausreisevisum im Reisepass aus, und man ließ mich nicht mehr ausreisen. Das hatte wohl mit dieser Begegnung zu tun. Ich hatte aber auch einen kritischen Artikel über Karimov und Architektur aus der Perspektive eines Psychiaters geschrieben – Architekt*innen wurde damals untersagt, ihre Autorschaft anzugeben, und überall schien Karimov als Architekt auf.

Höller: Welche Auswirkungen hatte dies, abgesehen vom Verbot auszureisen?

Achunow: Die Gesellschaft hat mich wie einen Pestkranken gehandelt und sich von mir abgewandt. Ich habe als „amerikanischer Spion“ gegolten, das hat die Frau des Präsidenten der usbekischen Akademie der Künste gesagt, die spätere Vizekulturministerin Kamola Akilova. Sie arbeitete damals in der Kunstgalerie der usbekischen NBU-Bank. Von dort sind junge Mitarbeiter*innen gekommen, die zeitgenössische Kunst zeigen wollten, sie haben sich mit mir unterhalten, zwei Mal, aber dann habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Und an einem Abend klopft es an der Tür, und eine Mitarbeiterin steht weinend draußen und sagt, dass ihnen der Kontakt zu mir verboten und ihnen gedroht wurde, dass sie anderenfalls ihre Arbeit verlieren würden. Akilova habe ihnen erzählt, dass ich ein amerikanischer Spion sei. Diese Reaktion betraf aber auch andere Künstler*innen, die Angst hatten, dass ich beschattet werde und Kontakte mit mir sanktioniert würden. Nur ein kleiner Kreis von Künstlerkollegen ließ sich nicht einschüchtern.

Höller: Das erinnerte doch an die sowjetische Vergangenheit.

Achunow: Ja. Und in diesen Jahren wurden meine Arbeiten auf der Biennale in Venedig und auf der documenta ausgestellt. Alles ohne meine Anwesenheit – man ließ mich nicht dorthin reisen.

Höller: Aber haben die einflussreichen Töchter des damaligen Präsidenten Karimov nicht verstanden, dass das coole Ausstellungsorte sind?

Achunow: Nein, sie haben damals die russische Presse gelesen und waren der Ansicht, dass Gegenwartskunst schlecht ist. Mode fanden sie interessant. In der Stadt Andijon gibt es einen jungen Journalisten mit demselben Familiennamen wie ich und einem Vornamen, der ebenso mit W. beginnt. Dieser „W. Achunow“ schrieb einen lobhudelnden Artikel über Gulnora Karimova15, die auf Twitter dann schrieb: „Was jetzt, Achunow, willst du, dass man dich ausreisen lässt?“ Aber das wurde dann gleich kommentiert und klargestellt, dass das nicht dieser Künstler-Achunow ist, sondern ein Schreiberling aus Andijon. Der Künstler würde so eine Dummheit nie schreiben.

Höller: Welche Veränderungen waren nach dem Tod von Karimov im September 2016 zu beobachten? Haben die Menschen wieder begonnen, sich mit Ihnen in der Öffentlichkeit zu unterhalten?

Achunow: Nein, nicht sofort. Der Geheimdienst SNB zeigte sich nach Karimovs Tod maximal verstört – kurz vor den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2016 wurde eine staatliche Galerie aufgefordert, meine Kunstwerke und Arbeiten von Shukhrat Babadjan, er arbeitet nun bei Radio Liberty, aus dem Depot zu holen und zu verbrennen. Die Museumsdirektorin lehnte das ab und machte alles öffentlich.

Auch mein Ausreiseverbot wurde nicht sofort aufgehoben. Ich hatte zwar gegen die Ausreiseverweigerung vergeblich geklagt, aber mein Antrag wurde abgelehnt, da meine Ausreise „nicht zweckmäßig“ sei. Formal stand hinter diesen Entscheidungen der Geheimdienst. Erst im Dezember 2017 wurde ich dann ins zuständige Amt bestellt, und man sagte mir, dass nichts gegen mich vorliege. Ich bekam sofort das Ausreisevisum, was wahrscheinlich auch eine Reaktion auf meine Briefe war, die ich andauernd geschrieben hatte, sowie auf die mediale Berichterstattung im Zusammenhang mit Ausstellungen in Mailand, Sofia, Karlsruhe etc. Auch im Spiegel war über mich berichtet worden, sogar ein Theaterstück hatte man in Deutschland aufgeführt, über einen König Lear in Asien (Karimov, Anm.), seine Tochter und einen Künstler.

[1] In usbekischer Schreibweise Vyacheslav Oxunov, in englischer Transkription aus dem Russischen Vyacheslav Akhunov. Mit Ausnahme der deutschen Transkription Achunow und der bekannten Hauptstadt Taschkent sind alle weiteren Eigen- und Ortsnamen in der usbekischen Variante wiedergegeben.

[2] Dienst der Zeit. Über die Natur der Dauer, Überwindung und des Affekts, 10. September 2021 bis 30. Januar 2022, Garage-Museum, Moskau.

[3] Islom Karimov (1938–2016), in der sowjetischen Zeit hochrangiger kommunistischer Funktionär und erster Präsident (1991–2016) des unabhängigen Usbekistans, der sich durch seinen äußerst autoritären Regierungsstil auszeichnete.

[4] Shavkat Mirziyoyev (1957–), langjähriger Premierminister unter Karimov (2003–16) und nach dessen Tod Nachfolger als Präsident, der sich 2016 und 2021 in Wahlen ohne ernst zu nehmende Konkurrenz im Amt bestätigen ließ. Gleichzeitig leitete Mirziyoyev eine merkliche Liberalisierung ein, die unter anderem zur Aufhebung von Achunows Reisebeschränkungen führte.

[5] Sharof Rashidov (1917–83), langjähriger prägender Chef der usbekischen KP (1959–83), der im Zusammenhang mit einer in Usbekistan nunmehr als Verschwörung interpretierten Korruptionsaffäre unter Druck geriet und entweder einem Herzinfarkt zum Opfer fiel oder (laut Gerüchten) Selbstmord verübte. „Mir gefällt die Version eines ‚heldenhaften Todes‘ besser“, sagt Achunow.

[6] Dieser Aspekt von Achunows Biografie erinnert im sowjetischen Kontext an einen propagandistischen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1949, in dem vor dem Hintergrund einer Kampagne gegen den Kosmopolitismus Jazz mit Landesverrat in Verbindung gebracht wurde. „Heute spielt er Jazz, morgen verkauft er seine Heimat“, gilt seit damals als geflügeltes Wort.

[7] Stadt 50 Kilometer nördlich von Moskau, die seit 1991 wieder ihren historischen Namen Sergijew Possad trägt.

[8] Führendes staatliches Museum mit Schwerpunkt auf russischer Kunst, das sich in der Sowjetzeit durch seine politische Linientreue auszeichnete und russische Avantgarde jahrzehntelang im Depot versteckte.

[9] 1939 gegründete Kunstakademie in Moskau, in der der sozialistische Realismus lange Zeit eine zentrale Rolle spielte.

[10] Laut Akten des österreichischen Justizministeriums hat der damalige Attaché der sowjetischen Botschaft in Wien, Aleksej Semjonowitsch Anossow, 1966 versucht, von einem Wiener Magistratsbeamten Informationen über die Erlangung von Staatsbürgerschaften zu bekommen. Die Causa wurde 1967 publik, Anossow kam einer etwaigen Erklärung zur Persona non grata durch seine Abreise aus Österreich zuvor.

[11] Fjodor Reschetnikow (1906–88), wichtiger Vertreter des sozialistischen Realismus in der sowjetischen Malerei, Schwiegersohn von Sozrealismus-Hauptvertreter Isaak Brodski (1884–1939).

[12] Achunow spielt hier auf eine Serie von Gemälden an, in denen sich Motschalski (1908–88) mit der Urbarmachung von landwirtschaftlich nicht genutzten Flächen („zelina“) beschäftigte, einem zentralen Propagandasujet der poststalinistischen Sowjetunion.

[13] 1976 gegründet und ursprünglich „Experimentalstudio der Theaterjugend“ genannt war das Ilchom in Taschkent eines der ersten nicht staatlichen professionellen Theater der Sowjetunion.

[14] Muhammad Solih (1949–), seit 1992 im Exil lebender Oppositionspolitiker und Poet, Widersacher von Islom Karimov bei den Präsidentschaftswahlen 1991, der auch unter Karimovs Nachfolger Mirziyoyev bislang nicht in sein Heimatland zurückkehren konnte. Achunow und Solih kannten einander seit den 1980er-Jahren, als der Poet Vertreter*innen des Moskauer literarischen Undergrounds, unter anderem Aleksej Parschtschikow, nach Taschkent einlud.

[15] Gulnora Karimova (1972–), umstrittene Tochter von Islom Karimov, die sich insbesondere auch für den Kulturbetrieb zuständig sah. In den letzten Jahren der Präsidentschaft ihres Vaters fiel sie in Ungnade und verschwand in Hausarrest; 2017 schließlich wurde sie wegen diverser Delikte zu zehn Jahren Haft verurteilt.