Heft 1/2023 - Zuhören

Die Politik der Schwingung

Musik als Portal zu „topologischen“ Erfahrungsräumen

Schwingungen kann man sich als künstlerisches Medium vorstellen, als Material, das sich gestalten und bearbeiten lässt. Die moderne Physik betrachtet alle Materie als Verdichtung subatomarer Schwingungen, daher scheinen wir gar nicht anders zu können, als mit Schwingungen zu arbeiten und zu spielen. Klang ist eine Art Schwingung. Musik ist eine Art Klang. Deshalb schlage ich vor, Musik als eine besondere Art der Gestaltung von Schwingungen zu betrachten: Über den Klang wird ein Schwingungsraum geschaffen.

Ich möchte hier auf das Werk dreier Musiker*innen eingehen, die solche Schwingungsräume erschaffen haben und drei völlig verschiedenen Welten zu entstammen scheinen: der nordindische Ragasänger Pandit Pran Nath, die schwedische Drone-Komponistin und Mathematikerin Catherine Christer Hennix und der aus Houston stammende HipHopper und Erfinder des Chopped-and-Screwed-Sounds, DJ Screw. Was diese Musiker*innen verbindet, ist ihr Interesse an der Verlangsamung der Musik ‒ und damit auch der Zeit. Pran Naths Konzentration auf den Alap [der improvisierte Eröffnungsabschnitt, Anm.] des Raga, Hennix’ Drones und Screws Chopped-and-Screwed-Mixtapes zielen alle auf eine Verlangsamung der Zeit und darauf, was dabei passiert, nämlich etwas Psychotropisches, etwas, bei dem sich der Wahrnehmung eine neue Art von Raum öffnet – ein Schwingungsraum. Dieser existiert nicht allein für langsame Musik, aber die Entschleunigung der Dinge kann uns dabei helfen, uns auf seine Existenz einzulassen. Dabei geht es mir nicht so sehr um das „Zuhören“. Vielmehr bedeutet Musik und Klang neu zu denken – als Schwingung bzw. räumliche Größe –, auch das „thick event of music“, die dichte Materialität des Klangereignisses, zu überdenken, und zwar jenseits des in der Tradition der westlichen Philosophie stehenden Subjekt-Objekt-Bezugssystems mit seinem problematischen Erbe, sondern mehr in Richtung von Netzwerken und Eventkonstellationen.

Mit dem Eintritt in einen Schwingungsraum verlässt man stets auch das herrschende Zeitregime – und hier kommt, vielleicht etwas überraschend, die Politik der Schwingung ins Spiel. Um die politische Komponente zu umreißen, die sich im Hinblick auf die Ontologie der Musik auftut, greife ich auf Isabelle Stengers’ Begriff der „Kosmopolitik“ zurück. Und so wie Catherine Christer Hennix frage ich mich, welche Art von Musik, Klang und Schwingung in einer Gesellschaft zulässig ist. Anders gesagt, welche Musik darf es geben? Diese Fragen überschneiden sich mit dem gegenwärtigen Bestreben, Musik zu dekolonisieren, schließlich dominiert bis heute ein vorwiegend europäisches und kolonialistisches Musikmodell, das durch den globalen, postindustriellen Kapitalismus vielleicht etwas verformt bzw. gedehnt wurde, aber immer noch das Maß aller Dinge zu sein scheint. Doch ganz abgesehen von diesem vorherrschenden Modell soll es hier darum gehen, wie einzelne Musikszenen ein Gespür für andere musikalische Werte als die weithin dominanten entwickeln und versuchen, dies in ihrer Praxis auszuleben. Dahinter steckt der Gedanke, dass, wenn man über Musik dem Reichtum von Schwingungsräumen ausgesetzt wird, auch der Sinn für das Dasein verändert wird – Schwingungsräume versammeln Szenen um sich wie Blumen im Sommer die Bienen.

Mathematischer Schwingungsraum

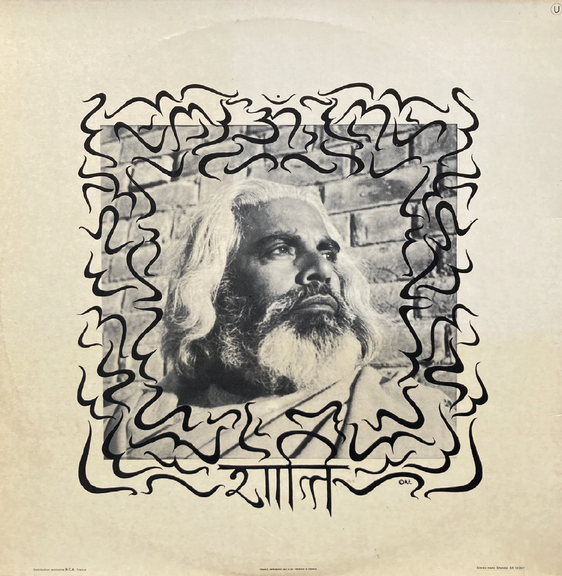

Wenn es um entschleunigte Klänge geht, lohnt es sich, den Lehrmeister/Guru von Pandit Pran Nath zu hören: Abdul Wahid Khan, den Meister des Kirana Gharana [klassischer indischer Musikstil, Anm.]. Wahid Khan (1871–1949) lebte sehr zurückgezogen, und es gibt nur wenige Aufnahmen von ihm. Der Sänger Salamat Ali Khan sagte über ihn: „Wenn er in Lahore zu improvisieren begann, konnte man nach Delhi und zurück reisen, und er improvisierte noch immer.“ Laut Ali Akbar Khan, dem Meister der Sarod, sangen die meisten Sänger, wenn sie ins Rundfunkstudio gingen, ihre Ragas herunter und gingen wieder nach Hause. Abdul Wahid Khan pflegte jedoch noch etwa 20 Stunden weiterzusingen. Ein Schüler fragte ihn einmal, warum er nur zwei Ragas singe, Todi, einen Morgenraga, und Darbari, einen Abendraga. Abdul Wahid Khan entgegnete, würde der Morgen ewig dauern, ließe er Letzteren weg.

Man hört den Stil von Wahid Khan, wenn man seiner wohl berühmtesten Schülerin lauscht: Hirabai Barodekar. Ebenso hört man ihn bei Pandit Pran Nath. Für Pandit Pran Nath (1918–96) war Musik im Wesentlichen eine Frage der Übung, der Stimmpflege und der Einstimmung auf die Entfaltung des Ragas in der Bedingtheit und Notwendigkeit des Augenblicks. Für all jene, die sich mit „Klangkunst“ auseinandersetzen, stellt sich Pran Naths Sicht auf den Klang als eine reiche, vielschichtige Replik auf hegemoniale westliche Klangvorstellungen dar, als Ausdruck „anderweitiger Welten“, wie sie in der weiten, komplexen Welt der südasiatischen Musiktradition zu finden sind, aber auch als eine moderne Odyssee durch Indien und Pakistan nach der Teilung; Beide Länder waren dem, woran Pran Nath gelegen war, nicht immer gewogen.

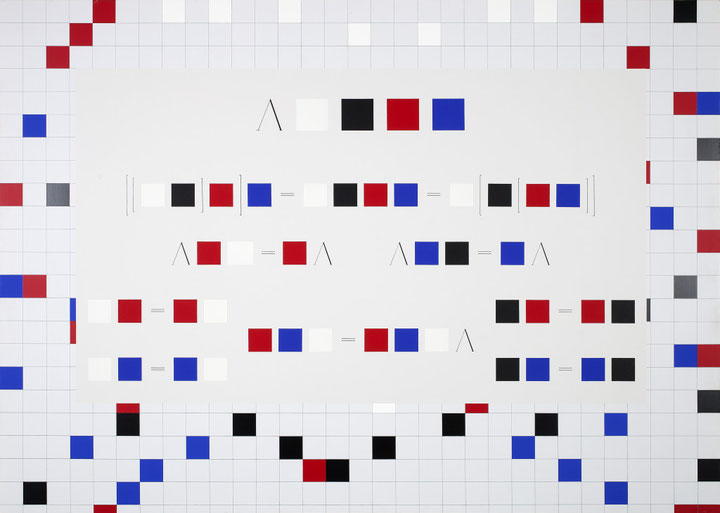

Der schwedischen Komponistin und Mathematikerin Catherine Christer Hennix (*1948) wurde von Pran Nath aufgetragen, ihre Forschung zu mathematischen und anderen Möglichkeiten des Schwingungsraums als ihren spezifischen Beitrag zur Musik auszuarbeiten. Ihre berühmteste Aufnahme, The Electric Harpsichord, entstand 1976 während des von ihr organisierten zehntägigen Festivals der Klänge im Moderna Museet in Stockholm. Das Werk basiert zwar eindeutig auf der Tonleiter des Raga Multani, existiert aber in einer ganz anderen Klangwelt als traditionelle indische Musik. In den Gesprächen, die ich im Laufe der Jahre mit Hennix geführt habe, begriff ich allmählich, dass sie eine völlig neue Musikphilosophie anstrebt. Hennix schlägt vor, Musik in Bezug auf bestimmte Zielzustände zu denken: Musik kann sowohl individuelle als auch kollektive Zustände des Hochgefühls, der spirituellen Transformation hervorrufen. Viele Musiker*innen und Zuhörer*innen würden dem wohl zustimmen, doch Hennix geht darüber hinaus der Frage nach, ob es bestimmte Arten von Logik, Praxis oder musikalischen Abläufen gibt, die diese Zustände hervorrufen können. Für sie ist das der Inbegriff von Komposition, ein „Deontic Miracle“ (deontisches Wunder), um den Namen einer ihrer Bands in den 1970er-Jahren zu zitieren. „Deontisch“ bezeichnet eine Reihe logischer Regeln, die für eine Ethik der Gebote und/oder Verbote gelten. „Wunder“ ist etwas, das ungeachtet seiner Unmöglichkeit geschieht. Ein deontisches Wunder basiert demnach auf einer Reihe logischer Regeln, die ein Wunder bewirken.

Hennix ist der Ansicht, dass es wahrscheinlich nur eine sehr begrenzte Menge an Musik gibt, die diese Gedanken wirklich konsequent verfolgt. Ich dagegen meine, dass jede Musik, die diese Bezeichnung verdient, diese Art von „deontischem Wunder“ in unterschiedlichem Maße anstrebt. Und die Ereignisse oder Dinge, die durch die Gestaltung von Schwingungen auf dieses Wunder hinwirken, sind in Wahrheit das, was wir Musik nennen. Dazu bedarf es nicht unbedingt fortgeschrittener Kenntnisse in höherer Mathematik, sondern vielmehr der Fähigkeit, aus den gesellschaftlichen, politischen und örtlichen Gegebenheiten des Augenblicks ein Klang- und Schwingungsmuster so zu improvisieren, dass es die Menschen bewegt. Es ist ein spannender Gedanke, dass dieser Art von Improvisation mathematische Aspekte innewohnen, und daher aufschlussreich, Hennix’ Ideen mit denen von Guerino Mazzola zu vergleichen. In seinem umfassenden Werk The Topos of Music befasst diese sich auf Basis der algebraischen Geometrie, wie sie der französische Mathematiker Alexandre Grothendieck und seine Kolleg*innen Mitte des 20. Jahrhunderts weiterentwickelten, ausführlich mit der mathematischen Modellierung von Musik. Nicht weniger bemerkenswert ist Julian Henriques’ Buch Sonic Bodies, in dem dieser die unterschiedlichen Bandbreiten von Schwingungen untersucht, die bei einer gelungenen Session eines jamaikanischen Soundsystems mit im Spiel sind: Im Grunde sind dies die materiellen (die Elemente zur Produktion des tatsächlichen Klangs im Raum, von den Lautsprechern über die Akustik zur Klangphysik), die körperlichen (die existenziellen Bewegungen und Handlungen derjenigen, die die Klänge erzeugen, wie DJs, MCs, Musiker*innen, Tänzer*innen, Publikum usw.) und die soziokulturellen (die Weiterverbreitung einer Klangkultur wie Reggae, die die oben genannten Faktoren in gewisser Weise bedingt). Darauf basiert auch die von mir entwickelte mathematisch-philosophische Idee des „Topos“ als Modell für einen Schwingungsraum, einen Raum, in dem Transformationen möglich sind.

Dieser Topos-Begriff stammt aus der Mathematik, wo er in Formeln die Möglichkeit der Abstraktion eines Raums beschreibt, der groß genug ist, verschiedene mathematische Modelle und ihre möglichen Translationen in sich aufzunehmen. Er hat aber auch philosophische Wurzeln, zum Beispiel in der Kyoto-Schule Nishida Kitarōs, der sich des Begriffs bediente, um eine offene, abstrakte Vorstellung von Örtlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Hennix ist von dieser Idee des Topos fasziniert. Sie betrachtet den Topos als Raum, in dem Transformationen von einem Zustand, einer Struktur, einem System in eine/n jeweils andere/n erfolgen, und in dem ein Gefüge, das in ein anderes übergeht, dennoch eine strukturelle Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Gefüge bewahrt. Tatsächlich spielt sich das alles gleichzeitig ab: Die Musik und die Schwingung, der akustische Raum und das mit der Klangwahrnehmung verbundene Gefühl, all diese Elemente überlagern einander, gehen ineinander über und werden in gewissem Sinn eins. Und doch kommt es zu einer Transformation, so dass man sich von einer Struktur zur nächsten bewegt und zur nächsten und zur nächsten. Genau das könnte man als Schwingungsraum bezeichnen. Man könnte sogar behaupten, dass alle Musik im Grunde darin besteht, einen Schwingungsraum zu erzeugen. Und dabei kommt es nicht auf die Musik an sich an, es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Klingelton auf dem Smartphone handelt oder um eine klassische Oper oder einen Drone oder was auch immer. Das Hörerlebnis ist gewissermaßen die Artikulation des Schwingungsraums. Während die Idee des Topos in der Mathematik für gewöhnlich eine Art Seitwärtsbewegung impliziert, im Zuge derer eine Vielzahl möglicher Modelle und deren Translationen denkbar werden, wagt Hennix den kühnen Schritt, ein vertikales Modell vorzuschlagen, in dem das Übereinanderschichten räumlicher Modelle auf einen Zustand der Ekstase hinausläuft, der mit einem ungeteilten Ganzen oder Einen verbunden ist. Eine spirituelle Mathematik bzw. Musik also.

Auf praktischer Ebene scheint das Entschleunigen dazu zu führen, dass man sich dieses musikalischen Topos bewusst wird. Wenn Musik mit vielen Variationen gespielt wird und das vielleicht in ziemlich schnellem Tempo, nimmt man ihren räumlichen Aspekt phänomenologisch normalerweise nicht wahr. Trotzdem ist er vorhanden. Wenn ich einer Gruppe Menschen einen von Hennix’ Drones vorspiele, bitte ich sie nach ein oder zwei Minuten, ihre Köpfe zu drehen. Während sie das tun, nehmen sie Teile des Schallwellenraums tatsächlich anders wahr. Sie hören die Raumwerdung des Klangs und können den Schwingungsraum buchstäblich spüren. Dieser Raum ist immer da, wenn man Musik hört, doch wenn diese sich dauernd verändert, wird er derart komplex, dass er phänomenologisch nicht mehr richtig erfassbar ist.

Diese phänomenologische Erfahrung nennt sich zwar „Musikhören“, doch die Schwingungen hört man üblicherweise nicht. Die Verlangsamung ermöglicht es uns also, uns stärker auf das zu konzentrieren, was strukturell passiert. Möglicherweise kann sie einen Zugang zum ontologischen Aspekt von Musik bieten, der nicht nur in langsamer Musik zu finden ist, den man aber allgemein für selbstverständlich hält. La Monte Young sagt, das Stimmen eines Instruments sei eine Funktion der Zeit, Musik erfordere eine Aufmerksamkeitstaktik und man brauche Zeit, um ihre strukturellen Eigenschaften wahrzunehmen. Ist man hingegen eingestimmt, verschwindet die Zeit, und man taucht in einen Schwingungsraum ein, in dem „Sein = Raum x Aktion“ ist, wie es in Hennix’ auch heute noch radikaler Formel postuliert wird. Zeit wird ersetzt durch das Wirken auf einen oder in einem Raum. Die Einwände der modernen Physik gegen diese Aussage sind verständlich, doch die darin enthaltene Intuition wird allen vertraut sein, die schon einmal tiefer in Musik eingetaucht sind.

Schwarze toplogische Existenz

Den Houstoner DJ Screw (1971–2000) in eine Reihe mit Pandit Pran Nath und Catherine Christer Hennix zu stellen, mag seltsam anmuten, doch im Hinblick auf verlangsamten Sound handelt es sich bei Screws Musik um ein radikales Experiment mit Zeit und Schwingungen und noch dazu ein sehr unterschätztes, das nichtsdestotrotz einer eigenen Politik verpflichtet ist. Screw war HiphHop-DJ und nutzte den Geschwindigkeitsregler an Plattenspielern und Kassettenrekordern, um seine Musik zu verlangsamen. Screw schuf Schwingungsräume – die wundersame Wirkung zeigten, wenn die Musik langsamer wurde. Man könnte meinen, dass für Screw, dessen Gesamtwerk eine Reihe von mehr als 300 Mixtapes bildet, Musik „nichts anderes als die Aufnahmen“ gewesen sei. Doch die nächtlichen Zusammenkünfte von MCs im „Wood Room“, dem getäfelten Studio seines Hauses in der Houstoner Southside in den 1990er-Jahren, erzeugten einen mächtigen Schwingungsraum, der dann mittels zahlreicher Autoradios in Texas weiterverbreitet wurde und die Zeit in einem höchst feindseligen, von Rassismus geprägten Umfeld verlangsamte. Als besonders extremes Beispiel verlangsamter Musik zeigt Screws berühmtester Track, das 37-minütige, kollektive, oft einfach als „June 27th“ bezeichnete Freestyle-Stück von seinem Mixtape zu Demo Shermans Geburtstag 1996, ein starkes Gespür für den sozialen Raum als Schwingungsraum. In allen von Screws Tracks geht es um die Zeit, die, wie Fred Moten in seinem Essay „Black Topological Existence“ sagt, gemäß „einer Verzweiflungsmechanik“ in einer „topologischen Existenz“ aufgehoben, gedehnt oder gestaucht wird. Man beachte die Resonanz zwischen Motens Aussage und Hennix’ Formel „Sein = Raum x Aktion“, die im Grunde eine topologische Aussage ist (Topologie als Katalogisierung der möglichen Varianten einer Form oder eines Raums, die dennoch strukturelle Invarianten aufweisen). Wer mehr wissen möchte, sollte Lance Scott Walkers erstklassige Biografie über Screw lesen oder dessen Oral History des Houstoner HipHop, Houston Rap Tapes.

Insgesamt ist ein „Exit to Space“ womöglich nicht so einfach, wie ihn die weißen Avantgarden sich vorzustellen versucht haben. Aber genau das wäre eine Politik der Schwingung, wie etwa Sun Ra meinte, als er sagte, „space is the place“. Tatsächlich glaube ich nicht, dass es einen leichten Zugang zu „Raum“ gibt, weil heutzutage zu viele unterschiedlich starke mentale und andere Ketten ihn uns versperren, und so existiert die Musik zumeist in der verdinglichten und abgepackten Form, in der wir sie üblicherweise erleben. Aber Musik kann dazu beitragen und ist oft auch ein Projekt, um dies rückgängig zu machen. Bei diesem Projekt geht es nicht einfach um die Ablehnung bestehender hegemonialer Strukturen, sondern darum, neuen Möglichkeiten im Hinblick auf Schwingung, Klang und Musik auf positive Art Ausdruck zu verleihen. Wem das wie eine Art statischer Klanghierarchie vorkommt, sollte daran denken, was John Coltrane mit A Love Supreme zum Ausdruck bringen wollte. Unsere Annäherung an das Eine, sei es auf klanglichem oder anderem Wege, ist immer kontingent, geht immer von einem bestimmten Ort aus und wird entsprechend der speziellen Schwingungsbandbreiten improvisiert, die in einer bestimmten Umgebung zulässig sind.

Ich denke dabei an die indigene kanadische HipHop-Crew, die bis vor Kurzem als A Tribe Called Red auftrat und sich jetzt The Halluci Nation nennt. Bear Witness, ein Mitglied der Crew, erinnert uns daran, dass Musik, Klänge und Schwingungen aus der Erde kommen, unserem eigenen Herzschlag, so sehr dies von der Kultur des Siedlerkolonialismus auch verschleiert wird. Genau das ist mit Kosmopolitik und Musik als kosmopolitischer Praxis gemeint. Wir alle kommen von unterschiedlichen Positionalitäten zur Musik, und in gewisser Weise improvisieren alle menschlichen Gesellschaften das als Musik bezeichnete Objekt/Ereignis im Rahmen der Gegebenheiten ihres Umfelds. Das gilt für traditionelle Musiken, aber auch in Bezug auf die Zukunft, und zwar in dem Sinne, dass neue Arrangements, neue Artikulationen entstehen können und auch entstehen werden, und dann wird es unsere Aufgabe (und eine Freude) sein, die Möglichkeiten dieser neuen Klänge sowie der Lebensformen, die sich um sie herum versammeln, zu verstärken und zu vertiefen.

Marcus Boon, The Politics of Vibration. Music as a Cosmopolitical Practice ist 2022 bei Duke University Press erschienen.

Übersetzt von Gülçin Erentok