Heft 1/2023 - Zuhören

„Emanzipatorisches Hören ist nicht individuell, sondern kollektiv“

Über Vibrationspraktiken, Hörkulturen, Bäume und Affekte

So wie ich seit meiner Geburt zu hören gelernt habe (Stimmen, Geräusche, Musik), war ich dabei stets in der Position eines einzelnen Individuums – allein in der großen, weiten Welt.

„Hast du gehört, was ich gesagt habe?“

„Warum hörst du nicht zu, wenn ich mit dir rede?“

„Nein, nein, du hast nicht richtig zugehört!“

„Kannst du dir das bitte anhören und dann meine Abschrift korrigieren?“

„Ich habe es mit eigenen Ohren gehört, du kennst es nur vom Hörensagen.“

„Hast du beim Telefonat im Hintergrund eine Frau oder einen Mann gehört?“

„Schreibe diese Melodie [oder Akkordfolge oder diesen Rhythmus] in Notenschrift.“

„Bestimme die Instrumente.“

„Hörst du, ob du in der richtigen Tonart bist?“

In der Kultur des Hörens, in der ich aufwuchs, gilt jede hörende Person als kleine abgekapselte Insel, die bei jedem neuen Hören einer Prüfung unterzogen wird.1 Jedes Mal stellt sich dabei die Frage, ob sie denn richtig oder unrichtig hört, und ob sie korrekt informiert ist oder nicht. Jedes Hören dient folglich der Feststellung, ob jemand gut oder schlecht hört. Wäre das Hören eine Gleichung, dann wären „gut“ und „schlecht“ die einzigen zwei möglichen Prädikate einer singulären Funktion.

„Putz dir die Ohren, dann hörst du besser!“

In der Hörpraxis, die mich geprägt hat, stehen also die Ohren des*der Einzelnen im Zentrum.

Frage an eine Zweijährige: „Womit hörst du?“

Einzige gültige Antwort: „Mit meinen Ohren!“ – dazu Griff an die Ohren.

Die Sound Studies haben in erkenntnistheoretischer Hinsicht stets die Vorrangstellung des Sehens bei der Wahrnehmung der Welt kritisiert. Der Fokus auf das akustische Hören und Erleben von Musik (mein Fachgebiet) wird wiederum von den Disability, Crip und Sensory Studies infrage gestellt.2 Da ich diese Infragestellungen alle mitbekommen habe, möchte ich einen kleinen Seitenhieb anbringen: Sogar bei diesen so umsichtigen Kritiken wird das Hören oder Fühlen im auditiven oder sensorischen System des Individuums verortet, egal, ob dieses System dann verteidigt oder zu erweitern versucht wird.

Wie überall anders auch kann Emanzipation im Bereich des Hörens nicht einzeln, sondern nur kollektiv gelingen. Doch was bedeutet das? Beim emanzipatorischen Hören geht es nicht darum, jemanden dazu zu bringen, „so und nicht anders“ zu hören. Es geht auch nicht darum, dass der oder die Einzelne unter Beweis stellt, nicht diskriminierend zu hören, das heißt, es soll auch nicht jemand dazu gebracht werden, das zu hören, was gerade „korrekt“ ist. Ich behaupte sogar, dass wir einer falschen Richtung folgen, die nirgendwo hinführt, solange wir, wie es in der woken „Call-out-Culture“ oft der Fall ist, diskriminierendes Hören als individuellen Fehler verstehen.

Treten wir also einen Schritt zurück. Als Sängerin und Musikwissenschaftlerin habe ich den strukturellen Rassismus, wie er sich in der Hör- und Gesangskultur manifestiert, selbst studiert und dokumentiert. Meine Arbeit bestand darin zu zeigen, dass in einer gegebenen Gesellschaft, in der ethnische Herkunft eine Rolle spielt, nicht nur Gesichtsmerkmale, Hautfarbe, Haarfarbe und Haartyp, sondern auch Stimmen rassistischen Stereotypen unterliegen. Viele klassische Gesangslehrer*innen hören angeblich einen Zusammenhang zwischen einer „einzigartig individuellen“ Stimme und ethnischer Herkunft. In der Folge unterrichten sie genau dieses Timbre in ihren wöchentlichen Gesangsstunden, die professionelle Sänger*innen mindestens zehn Jahre lang besuchen müssen. Die Gesangslehrer*innen hören die Stimmen ihrer Schüler*innen, beurteilen sie und geben dann technische, aber eben auch stilistische usw. Unterweisungen. Ein großer Teil dieses Lernprozesses besteht darin, dass die Studierenden die Hörgewohnheiten der Lehrenden übernehmen, denn andernfalls würden sie sich selbst in Bezug auf das zu erreichende Ziel nicht richtig einschätzen können. So gelangen sie zu denselben Urteilen und Korrekturen wie ihre Lehrer*innen. In einem langwierigen Prozess mit wiederholtem Feedback, Lob und Tadel geht also das Sensorium der Lehrenden auf die Studierenden über. Danach sind diese endlich Mitglieder derselben Hörkultur.

Diese kontinuierliche Hör- und Anpassungsschule trainiert die Bänder und Muskeln des Stimmapparats so, dass man ein bestimmtes Timbre automatisiert, das dann schlichtweg als „die eigene Stimme“ gehört und erlebt wird. Diesen Dressurprozess zu analysieren raubt indes dem Mythos, dass die Stimme im Allgemeinen und das Gesangstimbre im Speziellen eine unvermittelte Essenz darstellt – etwa im Hinblick auf die ethnische Herkunft –, jeden Nimbus. Wenn wir in einer Stimme also eine bestimmte Ethnie oder ein bestimmtes Geschlecht hören, so lässt sich dies eher mit einem Genre vergleichen. Und dieses Genre ist nicht natürlich, sondern das Ergebnis eines kulturellen Affinitätsprozesses, im Zuge dessen eingeübt wird, wie eine bestimmte Gruppe konsensgemäß klingen soll. Sowohl das Stimmtimbre als auch das Verständnis folgen einem bestimmten kulturellen Konsens und sind keinesfalls in einem individuellen Wesen verankert.3 Ein Beispiel: Für meine Mutter, deren Herkunftssprache Norwegisch ist, sind „britisches Englisch“ und „amerikanisches Englisch“ unterschiedliche Dialektkategorien. Da jedoch Englisch nicht ihre Muttersprache ist, gehört sie keiner kulturellen Gruppe an, die Schwarze britische oder Schwarze amerikanische Stimmkategorien unterscheiden kann. Also liegt sie weder falsch noch richtig, wenn sie aus den Stimmen nicht Schwarze, sondern nur Brit*innen oder Amerikaner*innen heraushört.4

So schauderhaft die Vorstellung eines Stimmlehrers, was die Verbindung zwischen Herkunft, Ethnie und stimmlicher Eigenart betrifft, auch anmuten mag, so sinnlos würde sich diese Einschätzung erweisen, wenn man sie als isoliert oder nur den oder die einzelne*n Lehrende*n betreffend verstünde. Alles, was ein Mensch zu hören meint, wird vom Kollektiv bestimmt. Wenn es das Kollektiv nicht auch hört, dann hört man falsch oder uninformiert. Oder schlimmer noch, man wird als „gestört“ diagnostiziert. Jedes Urteil, das nicht auf falsch, uninformiert oder gestört lautet, beruht letztlich auf kollektiver Affirmation. Die Ohren einzelner funktionieren mithin nicht isoliert, sondern man hört immer gemeinsam. Deswegen vermittelt jedes Urteil über einen Klang oder eine Stimme das Gefühl, richtig oder falsch zu hören.

Zum Vergleich mit dem Ohr schlage ich als Metapher den Baum vor. Wenn wir durch einen Wald gehen, sehen wir einzelne Bäume. Wir könnten uns die Mühe machen, in einem definierten Areal jeden einzelnen extra abzuzählen. In den letzten Jahren wurde in populären Wissenschafts- und Kulturmagazinen viel über indigene Erkenntnistheorien, in denen alles mit allem verbunden ist, sowie über das grundlegende Wissen von Pflanzenbiolog*innen, die Wälder untersuchen, geschrieben.

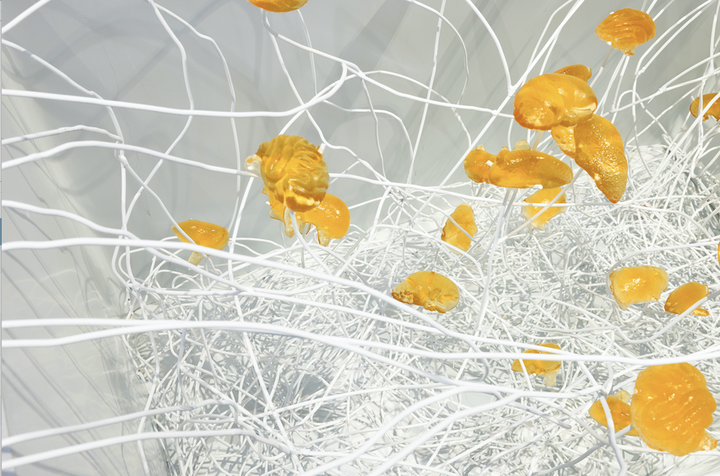

So schreibt die Waldökologin Suzanne Simard, dass sogar Bäume unterschiedlicher Spezies über große Distanzen durch Symbiosen ihrer Wurzeln mit Mykorrhiza-Pilzen zu Lebensgemeinschaften verbunden sind.5 Neueste Forschungsergebnisse belegen, dass solche Pilznetzwerke über Bäume hinaus auch die Pflanzenkommunikation in Prärien, Steppen, Unterhölzern und der arktischen Tundra ermöglichen.6 Die Kommunikation verläuft über Kohlenstoff, Wasser, Nährstoffe, Alarmsignale und Hormone, die über unterirdische Kreisläufe von Baum zu Baum weitergegeben werden. Simard sagt: „Mir wurde gelehrt, dass da ein Baum ist, und der muss sich allein erhalten [...], aber so funktioniert ein Wald nicht.“7 Mit anderen Worten ist das, was als individuelle Form oder Schnittstelle zur Welt erscheint – ein einzelner Baum –, immer über kommunikative Bahnen, die durch den Boden verlaufen, mit anderem verbunden. Der einzelne Knoten im Netzwerk nimmt die Welt also als zusammenhängendes Wesen wahr.

Aber zurück zum Hören. Um die Art von „Rassifizierung“ zu dekonstruieren, die in die Identifikation von Stimmen einfließt, muss zunächst der hartnäckige Glaube an die Stabilität von Klängen und Stimmen infrage gestellt werden, auf dem das musikalische Grundgerüst des Westens basiert (damit meine ich Notenschrift, diatonische Tonleiter, Harmonielehre usw.).8 Eine (meine) Methode, dies zu tun, ist, den physischen Aspekt von Schall, Gesang und Hören in den Vordergrund zu rücken. Wir wissen, dass Schall Energie ist, die von materiellen Medien übertragen wird, zum Beispiel vom Stimmband, vom Trommelfell, aber auch von Metall, Holz und Luft. In der westlichen Musiktheorie hingegen wird Schall als stabile und abgrenzbare Einheit definiert. Da Schall aber nur entstehen kann, wenn Energie und ein materielles Medium zusammenkommen, kann das nicht stimmen. Um dies zu korrigieren, schlage ich vor, Singen und Hören als intermaterielle Vibrationspraktiken neu zu definieren. Dieser Ansatz ermöglicht eine Orientierung weg vom fiktiven Individuum hin zum Verbundenen bzw. Vernetzten9 – vom stabilen, bekannten Klang, den man eindeutig identifizieren kann, hin zu einem sich immer wieder neu entfaltenden Klangereignis; weg von der tonalen Essenz hin zu kulturell antrainierten Kategorien.

Wenngleich jedes Material – Muskelgewebe, Knochen, Bänder, Zähne, Luft, Holz, Metall, Darmsaiten, Rosshaarbögen oder auch Wasser – Energie als Schall bzw. „intermaterielles Vibrationsereignis“ transportieren kann, so wird diese Energie von jedem dieser Medien doch ganz anders aufgenommen. Im Wasser zum Beispiel bewegt sich der Schall fünf Mal schneller als in der Luft, und der menschliche Hörapparat interagiert mit durch Wasser übertragenem Schall vollkommen anders als mit durch Luft übertragenem (Schädelknochen auf Innenohr bzw. Trommelfell auf Innenohr).10 Daher wird dieselbe Energie je nach Medium anders übertragen und ist deshalb auch nie die gleiche.

Um solche wechselseitigen Abhängigkeiten mittels Affekt und Emotion zu verstehen, greife ich gerne auf Sara Ahmed und Teresa Brennan zurück. Diese Autorinnen meinen, dass Affekte und Emotionen weder „von innen nach außen“ noch „von außen nach innen“ vermittelt werden. Emotionen sind vielmehr der Zustand innerhalb der sozialen Atmosphäre.11 Und im Denken von Ranjana Khanna ist ein Affekt das Sich-Öffnen gegenüber anderen sowohl „im Subjekt“ als auch „über das Subjekt hinaus“.12 Daher kann man Affekte auch nicht a priori definieren. Sobald Menschen in eine Kette intermaterieller Vibrationsereignisse involviert werden – wenn wir also an dieser Hörpraxis teilhaben –, gehen Definitionen weder „von innen nach außen“ noch „von außen nach innen“. Sie beruhen vielmehr auf dem gemeinsamen Erschaffen eines einzigartigen Ereignisses, das weder wiederholt noch auf einen einzelnen Namen festgelegt werden kann. Stattdessen sollte hier eine Vielheit begrüßt werden, die Seite an Seite steht.

Befreiungsarbeit beginnt, besonders im Feld der Musik, damit, Falsches richtigzustellen. Das geht oft nur, wenn man die Aufmerksamkeit auf marginalisierte, ignorierte, miss- oder falsch verstandene Musik richtet, die man erst entdecken und verstehen muss. Dabei wird bisweilen mit dem Finger auf andere gezeigt und davon ausgegangen, dass Einzelpersonen oder Gruppen stets Gewalt ausüben. Schließlich endet die Geschichte von Gewalt und Negierung auch heute allgegenwärtig. Dieses Bezichtigen einzelner Personen und Gruppen („Call-out-Culture“) beruht jedoch ebenfalls auf dem falschen Modell, demzufolge Einzelne richtig oder falsch hören – also ob sie richtig oder falsch liegen oder informiert oder uninformiert sind.

Dieses Modell ist eindeutig falsch. Es ist falsch, weil es den Prozess des Hörens nicht richtig erfasst. Um ihn besser zu verstehen, schlage ich vor, dass wir uns an Bäumen und Affekten orientieren. So wie Bäume und Affekte kann es emanzipatorisches Hören nicht auf der individuellen Ebene geben. Es gleicht nicht einem Finger, der in eine Richtung zeigt, sondern muss kollektiv stattfinden.

Wir sollten also nicht Einzelne des diskriminierenden Hörens bezichtigen. Dabei müssten wir erneut auf das Modell des individuellen Richtig- oder Falschhörens zurückgreifen. Vielmehr sollten unsere Energien lieber dahin gehen, die darunter liegende Struktur zu verstehen, welche die Logik des oder der individuell Hörenden bestimmt. Und diese Struktur ist, meinem Verständnis nach, eine kollektive Hörkultur.

Meine derzeitige Forschung richtet sich auf einen Aspekt jener Art von Mykorrhiza-Netzwerk, das Hörende miteinander verbindet, nämlich auf die metaphorische Logik, die einer Musik und ihrer begleitenden Hörkultur zugrunde liegt.13 Diese Logik funktioniert wie ein Wurzelsystem, das die einzelnen Hörenden miteinander vernetzt. Da jeder Hörakt Teil eines Prozesses ist, der die Welt miteinbezieht, gibt es „kreativ hörende“ Einzelne nicht. Man kann nur hören, was innerhalb eines Hörkollektivs Sinn ergibt. Damit soll freilich niemand von persönlicher Verantwortung freigesprochen werden. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass das Problem viel umfassender und profunder ist, als dass man es mit individuellen Korrektiven lösen könnte.

Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf die unterirdische Ebene richten, mit der wir letztlich alle in Schwingungskontakt sind.

Übersetzung aus dem Englischen:

Nina Sun Eidsheim hat Bücher über den Zusammenhang von Stimme, „Race“ und Materialität geschrieben und ist Professorin für Musikwissenschaft an der University of California, Los Angeles. Sie ist außerdem Sängerin und Gründerin bzw. Leiterin des UCLA Practice-based Experimental Epistemology Research (PEER) Lab, eines experimentellen Forschungslabors, das sich der Dekolonialisierung von Daten, Methodik und Analyse in und durch multisensorische kreative Praktiken widmet.

Übersetzt von Thomas Raab

[1] Wenngleich ich aus keiner Musikerfamilie komme, beruht die allgemeine Hörkultur (in Norwegen) auf Tonalität, Harmonie und einem logischen Zeitbegriff. Kurzum, die Musik beruht auf derselben Ontologie wie musikalische Werke. Lydia Goehr beschreibt dies prägnant in: The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music. Oxford: Oxford University Press 2007.

[2] Vgl. zum Beispiel Jonathan Sternes mittlerweile klassische audiovisuelle Litanei: The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham: Duke University Press 2003, S. 15.

[3] Sämtliche Forschungsergebnisse und Argumente sind ausgeführt in: Nina Sun Eidsheim, The Race of Sound: Listening, Timbre, and Vocality in African American Music. Durham: Duke University Press 2019.

[4] Das bedeutet nicht, dass sie nicht andere Kategorien hören würde, mit denen sie vertraut ist. So kann sie etwa gut regionale Dialekte unterscheiden, die in Norwegen sehr wichtig sind.

[5] Suzanne W. Simard, Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest. New York City: Knopf 2021.

[6] Suzanne W. Simard et al., Mycorrhizal networks: Mechanisms, ecology and modelling, in: Fungal Biology Reviews 26(2012), S. 39–60.

[7] Zitiert in Ferris Jabr, The Social Life of Forests, in: The New York Times Magazine, 2. Dezember 2020; https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/02/magazine/tree-communication-mycorrhiza.html.

[8] Der Musiktheoretiker Philip Ewell meint, dass in der Musikwissenschaft „der Westen“ schlichtweg als Metapher für weiß steht: vgl. Philip Ewell, Musical Metaphor as Racial Structure, The American Musicological Society Annual Meeting, New Orleans, 10. bis 13. November 2022.

[9] Vgl. Nina Sun Eidsheim, Sensing Sound: Singing and Listening as Vibrational Practice. Durham: Duke University Press 2015.

[10] Über Unterwasseropern und wie wir unter Wasser hören, vgl. ebd., S. 1–57.

[11] Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion. Routledge 2004; Teresa Brennan, The Transmission of Affect. Ithaka/New York City: Cornell University Press 2004.

[12] Ranjana Khanna, Touching, Unbelonging, and the Absence of Affect, in: Feminist Theory,

13.2(2012), S. 213–232.

[13] Nina Sun Eidsheim mit Daniel Walden, Response to Symposium: No Conclusions, in: Kalfou: A Journal of Comparative and Relational Ethnic Studies 9.2(2022), S. 353–371.