Heft 1/2024 - Lektüre

David Sala und Pere Ortín/Ramón Nzé Esono Ebalé:

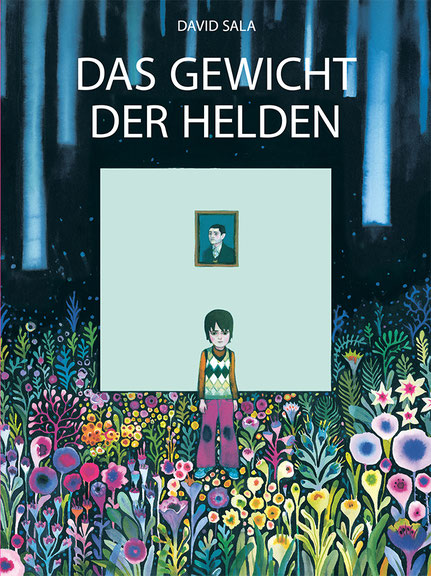

Das Gewicht der Helden und Zehntausend Elefanten

„Das wird eure Geschichte sein. Die Geschichte eures Großvaters.“ Ist ein solches Vermächtnis erfüllbar? Im Elternhaus von David Sala wurde viel über Faschismus, den Widerstand dagegen und über die beiden Großväter gesprochen, die nach dem Sieg des Franco-Regimes Spanien verlassen mussten. Während der Großvater mütterlicherseits in der Folge über die Kollaborateure des Vichy-Regimes in die Fänge der Nationalsozialisten und schließlich als Gefangener nach Mauthausen gelangt, gelingt es dem anderen Großvater im letzten Moment, der Deportation zu entkommen und sich mit dem französischen Widerstand in Verbindung zu setzen. Jeder von ihnen ist unter schrecklichsten Umständen tatsächlich mehrmals ums Haar dem Tod entronnen. Ins franquistische Spanien konnten beide nach dem Krieg nicht mehr zurückkehren.

Der 1973 in Frankreich geborene Illustrator und Zeichner Sala stellt sich in Das Gewicht der Helden gewissermaßen jenem Vermächtnis. Die Zeit, die er dafür gebraucht hat, scheint in den Einzelbildern festgehalten. Auch als Betrachter*in möchte man in den farbintensiven Aquarellen verharren. Erst in der Abfolge der Panels löst sich der Blick aus ihrer Sogwirkung. Die fein gesetzten Wechsel von Detail und Ganzem, von Großeinstellung und Totale, erinnern an einen Film, und so entsteht ein einzigartiger Rhythmus aus angehaltener Bewegung und Bewegung im Stillstand.

Die Zeit anzuhalten, war für den Zeichner auch auf anderer Ebene notwendig. Er musste zurückfinden zu einem kindlichen Blick, zu einer kindlichen Erinnerung und Wahrnehmung, um in der Lage zu sein, die Geschichten seiner Großväter zu erzählen und das nur schwer zumutbare Gewicht ihrer Lebenswerke, ihres heldenhaften Widerstands, zu verlagern. Dafür ist sein künstlerischer Umweg bezeichnend. Nach anfänglichen Comics in schwarz-weißem Realismus wandte sich Sala zunächst der Illustration von Kinderbüchern zu und erlangte dabei, wie er selbst sagt, seine verlorene künstlerische Freiheit zurück. Seit 2013 widmet er sich erneut grafischen Erzählungen. Bemerkenswert ist seine Comic-Inszenierung von Stefan Zweigs Schachnovelle1, die wie der aktuelle Comic durch ihre stark leuchtenden Aquarellfarben auffällt. In Das Gewicht der Helden wird die Auseinandersetzung über Zitate geführt, die Sala aus seinem Kinderbuch La Colère de Banshee (2010) entnimmt. Durch die Intensität der Farben versetzt der Zeichner sich in die Perspektive des kleinen David. Aus der Erfahrung der eigenen Kindheit, zwischen KTM-Fahrrädern und Vinylplatten, mit Techniken, die Gustav Klimt oder Marc Chagall zitieren, neben bestechenden Mustern, mit denen er stilistisch die 1970er-Jahre evoziert, findet Sala eine eigene Sprache, um die Schrecken des Arbeitslagers und der NS-Verfolgung darzustellen. In einer Farbenpracht, die an Francis Bacon erinnert, hält er auf bestürzende Art fest, was nicht zu fassen ist.

Das Beharren auf Farbe, die Macht der Malerei, die eigenwillige künstlerische Darstellung einer komplexen Geschichte verbindet Sala mit dem äquatorialguineischen Zeichner Ramón Nzé Esono Ebalé und dem spanischen Dokumentarfilmregisseur und Autor Pere Ortín. Auch wenn sie in ihrem Comic Zehntausend Elefanten eine ganz andere Dimension des katholisch-faschistischen Franco-Regimes im Visier haben: die propagandistischen Fantasien einer europäischen Kolonialmacht.

1944 reiste der spanische Fotograf und Regisseur Manuel Hernández Sanjuán im Auftrag des Kolonialministers mit einem Filmteam nach Äquatorialguinea, damals Spanisch-Guinea und die Fiktion eines Schwarzen Spaniens. Zwei Jahre war das Team, das bis dahin – mit einer Ausnahme – keine Afrika-Erfahrung hatte, zusammen mit guineischen Trägern im Land unterwegs, produzierte 33 Kurzfilme und mehr als 5.000 Fotografien und schaffte damit ein immenses Archiv an kolonialen Bildern, das zum größten Teil über Jahrzehnte im Verborgenen blieb.

Pere Ortín machte dieses Material im Jahr 2006 der Öffentlichkeit zugänglich, um mit verschiedenen damit verbundenen Projekten die Dekolonisierung des europäischen Blicks voranzutreiben, die bis heute noch weitgehend in den 1940ern stecken geblieben sei. Der Comic ist eines der Ergebnisse von Ortíns Projekten. Das Außergewöhnliche daran besteht in seiner schillernden Vielschichtigkeit, die bereits durch die Autoren-Erzähler-Konstellation erahnbar ist. Im Comic erzählt Ngono Mbá, einer der Träger von Sanjuáns Expedition, die Ereignisse mit Bedacht wie mit Raffinesse, vor allem aber aus seiner Sicht. Hinzu kommen Briefe und Tagebuchnotizen von Sanjuán, die aufschlussreiche Einblicke in die Denk- und Wahrnehmungsweise der Kolonialreisenden bieten. Die zeichnerische Umsetzung wiederum stammt von Nzé, Jahrgang 1977, Äquatorialguineer wie Ngono Mbá, der nun aber nach einem Aufenthalt in Lateinamerika in Spanien lebt. Nachdem sich Nzé 2015 mit seiner Comic-Satire La pesadilla de Obi (Englisch: Obi’s Nightmare) offen mit dem diktatorisch regierenden Staatspräsidenten Teodoro Obiang angelegt hatte, wurde er 2017 nach einem Amtsbesuch in seinem Heimatland ins Gefängnis gesteckt und erst nach intensivem Druck durch internationale Organisationen freigelassen. Seinen fein kolorierten, ziselierten Federstrichzeichnungen hat der Künstler Bild- und Fotocollagen gegenübergestellt. Durch seine Zeichnungen hindurch, die zum einen Ngono Mbás Erinnerungen und Beobachtungen, zum anderen die Vergangenheit eines Koloniallands illustrieren, wird auch der Blick auf ein anderes Afrika frei. Mithilfe von kunstvollen Panelarchitekturen, in denen jedes Panel eine Facette, jede Seite ein Bündel schillernder Facetten darstellt, werden grobschlächtige, weiße Vorstellungen eines Schwarzen Afrikas nachhaltig zerstreut.

1 Stefan Zweig/David Sala, Schachnovelle. Wien: Bahoe Books 2023.