Wien. radical matter ist ein Portal, der Blues in einer heißen Nacht in Memphis, Fäkalphilosophie, wild gewordenes Fluxus, kollektive formverändernde Selbstmontage, Drohnenbewusstsein um zwei Uhr morgens, Geschichtenerzählen im 21. Jahrhundert.1 radical matter ist noch viel mehr – oder soll es zumindest dem gleichnamigen künstlerischen Forschungsprojekt zufolge sein. radical matter ist zusätzlich auch ein Symposium, eine Zeitschrift, eine Ausstellung. Es ist all das im Plural und damit das punktuelle wie über einen längeren Zeitraum stattfindende Zusammentreffen von menschlichen und mehr-als-menschlichen Aktant*innen.

Im Folgenden geht es ausschließlich um eine Iteration – um die Ausstellung radical matter: when materialism is no longer enough und damit um eine Momentaufnahme. Im Ausstellungsfolder sprechen Johnny Golding und Martin Reinhart die Einladung aus, sich an einem Experiment über das Jetzt zu beteiligen. Sie rufen den Beginn der Kybernik, das Manhattan Project (1962), die Maxwell-Gleichung (1865), ja die Konzeptionalisierung von Materie durch antike Philosophen als Indizien für ein Unbehagen an gegenwärtig verbreiteten Vorstellungen von derselben auf. Sie stellen die Frage danach, was wäre, wenn der dialektische Rahmen, der den Materialismus als Schlüssel zum Verständnis und damit zur Veränderung unserer Gegenwart privilegiere, heutigen Formen des Agierens nicht mehr gerecht werden könne. Was wäre, so weiters, wenn sich der vorherrschende materialistische Deutungsrahmen als unfähig erweisen würde, neue Arten der Koevolution zwischen Menschen und Maschinen zu erfassen oder neue Formen des Kriegs und neue Instanzen von Intelligenz. Die Präsentation im AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab dagegen ist, dem Ausstellungsfolder zufolge, die Möglichkeit, eine andere Art von Materie zu erkunden.

All dies macht Lust, sich auf die Suche nach dieser emphatisch aufgerufenen, unberechenbaren neuen Materie zu machen. Die Ausstellung versammelt dafür mehr als 30 Werke von annähernd ebenso vielen Künstler*innen. Etliche der gezeigten Kunstwerke vermögen es nicht, die im Ausstellungsfolder geweckten Erwartungen zu erfüllen. Das liegt weniger an den Werken selbst als an der kuratorischen Entscheidung, nicht auf wenige, klar umrissene Phänomene zu fokussieren, sondern ein großes Panorama aufzuspannen. Denn dies erschwert es Ausstellungsbesucher*innen, einzelne Werke in Relation zu den anderen präsentierten Werken zu deuten, anhand des Gezeigten eine These auszumachen oder einen roten Faden zu erkennen. Aber vielleicht – und so ließe sich das uneingelöste Versprechen der Ausstellung ins Positive wenden – könnten derartige Festlegungen dem Unterfangen, Materie radikal anders zu denken, gar nicht gerecht werden. Es ginge dann vielmehr darum, einzelne Facetten aufblitzen zu lassen, verschiedene Zugänge auszuprobieren oder neuartige Perspektiven anzubieten.

Eine derartige Perspektive könnten dann Speicher- und Kommunikationsmedien in den Vordergrund rücken und wie diese nicht nur dazu dienen, etwas festzuhalten, sondern wie sie in wiederholten Aktualisierungen ständig neue Verbindungen herstellen. Darunter würden etwa Werke von Ivonne Gracia Murillo, Linn Phyllis Seeger oder Selina de Beauclair fallen. Ein anderer Themenschwerpunkt könnte in der Verschiedenartigkeit von Wahrnehmungsformen verortet werden: Darunter ließen sich beispielsweise Werke von Gerhard Lang, Manu Luksch oder Julian Palacz subsumieren. Wiederum ein anderer Cluster könnte in den Figurationen von Myzel-Maschinen-Gefügen etwa durch Noor Stenfert Kroese und Amir Bastan oder Shira Wachsmann und John Wild ausgemacht werden.

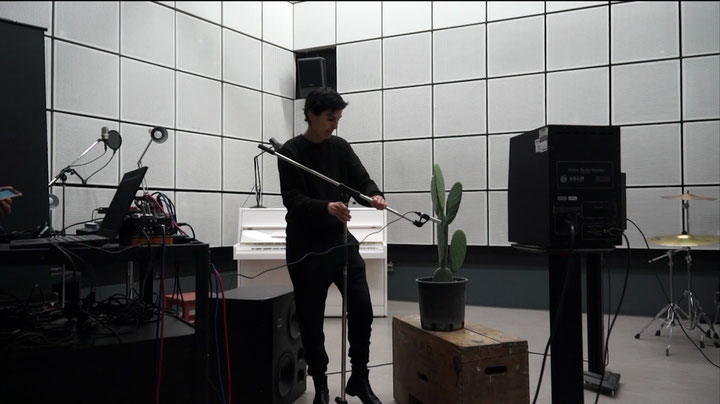

Die recht lose Art des Bezugs der in der Ausstellung versammelten Werke zueinander lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass die einzelnen Besucher*innen je nach Vorwissen, Neugierde oder auch verfügbarer Zeit jeweils unterschiedliche Schwerpunktsetzungen ausmachen. Es war interessant zu beobachten, dass mich klassische künstlerische Darstellungsformen wie Gemälde, Zeichnung oder Erzählung am nachhaltigsten dazu anregten, über verschiedenste Interdependenzen nachzudenken und darüber, wie diese stets auch anders aussehen könnten. Es waren dies insbesondere eine Installation von drei Gemälden von Ashley Hans Scheirl, großformatige Zeichnungen von Gerhard Lang und ein Video von Shira Wachsmann. In A Dream (2020) steht ein Albtraum von Wachsmann und dessen Relation zu ihren Experimenten über die kommunikativen Fähigkeiten eines Kaktus im Mittelpunkt. Die geradlinig erzählte Geschichte eröffnete mir einen Raum, um Verbindungen herzustellen – zwischen Fürsorge, Wissensdurst und Gewaltanwendung oder auch zwischen dem Unbewussten, Unkommunizierbaren und Unabgeschlossenen. Ob ich mit meiner Rezeption dieser Werke dem, was radical⇌matter ist oder gemäß des Projektteams sein soll, tatsächlich nähergekommen bin? Eine definitive Antwort auf diese Frage entzieht sich mir. Doch wie heißt es auf der Webpage zum Forschungsprojekt noch: „radical matter is as far as it goes and no further. … radical matter is accidental on purpose. … radical matter is silent noise.“2

[1] Kleine Auswahl der auf der Projekt-Website angebotenen Definition von „radical matter“ in meiner Übersetzung ins Deutsche: https://www.radicalmatter.art/matter (abgerufen am 10.02.2024).

[2] Weitere auf der Projekt-Website angebotene Definitionen von „radical matter“: https://www.radicalmatter.art/matter (abgerufen am 10.02.2024).