Dresden. Im Jahr 2023 erwachte das Interesse an der DDR erneut, insbesondere im Hinblick auf ihre Beziehungen zum Rest der Welt: Dirk Oschmann erörterte in seinem Buch Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung die Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland, während Konferenzen in Paris und Brüssel die Interaktionen der DDR mit Frankreich bzw. den USA beleuchteten. Die Ausstellung Revolutionary Romances? untersucht die Beziehungen der DDR zum Globalen Süden und bildet damit ein unerwartet reichhaltiges Kapitel in der anscheinend fortlaufenden Wiederentdeckung der DDR.

Angeregt durch das Aufkommen einer neuen Generation von Forscher*innen und Kurator*innen, die die Unklarheiten aufklären wollen, die Politik und Kunst in der DDR noch immer umgeben, und durch den Wunsch, Ostdeutschland zu „entkolonialisieren“, indem seine Rolle in der deutschen und globalen Kunstgeschichte anerkannt wird, beleuchtet Revolutionary Romances? die Interaktionen der DDR mit gleichgesinnten Befreiungsbewegungen und jüngst dekolonialisierten sozialistischen Nationen im Globalen Süden und wie sich ihr Austausch in künstlerischen Praktiken, Motiven und Themen zeigt. Dabei werden die Ambivalenzen des Kunstschaffens in einem sozialistischen Staat hervorgehoben und zentrale Fragen nach den Grenzen zwischen Kunst und Propaganda sowie der Schwierigkeit aufgeworfen, Werken, die nie nur das eine oder das andere sind, einen künstlerischen Wert zuzuweisen.

Die im Albertinum gezeigten Kunstwerke reichen von den 1950er- bis zu den 1990er-Jahren und wurden von Künstler*innen aus Chile, Kuba, Indien, Irak, Libyen, Mosambik, Myanmar, Vietnam und der DDR realisiert. Wandtexte gliedern die Ausstellung in verschiedene Kapitel und unterstreichen mit ihrem offen kritischen Tonfall die Kluft zwischen den offiziellen Diskursen und der Realität vor Ort. Das Kapitel Gäste auf Zeit? befasst sich mit den Bedingungen, denen ca. 50 Austauschstudierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika ausgesetzt waren, die zwischen 1949 und 1989/90 in die DDR kamen, um an der Hochschule für Bildende Künste Dresden zu studieren. So wurden die ausländischen Studierenden und Vertragsarbeiter*innen etwa in Wohnheimen untergebracht, wo sie nach Geschlechtern getrennt waren und sich nicht mit ihren ostdeutschen Gastgeber*innen vermischen sollten. Nebenan beschönigen Gemälde mit Titeln wie Afrikanische Freundinnen (1966) oder Therese aus Togo (1963) – von Eva Schulze-Knabe, Rudolf Bergander oder Alfred Hesse – diese diskriminierende Behandlung: Sie stellen die Studierenden in einem positiven, wenngleich etwas stereotypen Licht dar.

Andere Werke sind weitaus weniger affirmativ. Neben dem Wandtext „Ideale und Ikonen“, der auf die Leere der Slogans und Personenkulte hinweist, auf denen der Sozialismus aufgebaut war, hängt das Werk Lenin, qué hacer? (1991) vom kubanischen Künstler Tonel (Antonio Eligio Fernández). Es zeigt Lenin als Aufseher an einem von weißen Tourist*innen bevölkerten Strand, degradiert zu einem Rädchen im kapitalistischen Getriebe. Der Mangel an sowjetischem Öl hatte Kuba dazu gezwungen, sich für den Tourismus zu öffnen, was wiederum zu einem zunehmenden Rassismus gegenüber der einheimischen Bevölkerung führte, die am Strand nicht mehr willkommen war. Nebenan zeigen die Schwarz-Weiß-Fotografien des ostdeutschen Künstlers Jürgen Nagel aus den Jahren 1979 und 1986 heruntergekommene Schulen, die mit Slogans für Frieden und Solidarität geschmückt sind: Wie die baufälligen Wände, an denen sie hängen, ist auch die anfängliche Attraktivität der Slogans unter den Zwängen des sozialistischen Lebensstils verblasst. Die Werke der beiden Künstler sind nicht nur Antipropaganda, sondern auch ein Kommentar zur Vergänglichkeit des politischen Diskurses im Allgemeinen und zum unvermeidlichen Schwinden der Macht.

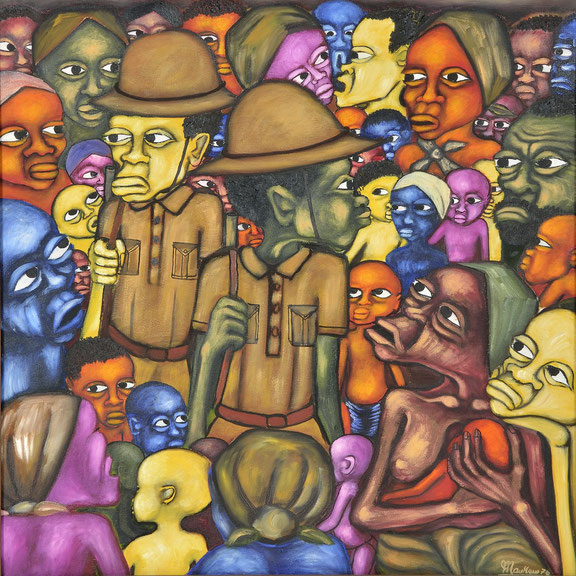

Auch die von der DDR angebotene Solidarität war nur vorgetäuscht, wie das Kapitel „Kunst und Solidarität“ zeigt. Das Kongo-Triptychon (1965) des ostdeutschen Künstlers Heinz Lohmar, das die neokolonialistische Politik des Westens kritisiert, die die Kongo-Krise Anfang der 1960er-Jahre auslöste, besteht aus einer zentralen Tafel, die einen enthaupteten Schwarzen Körper zeigt. Eine zweite zeigt die für den Konflikt verantwortlichen Offiziere und Politiker*innen und auf der dritten Tafel sieht man eine weiße Figur, die den Befreiungskampf anführt – vermutlich eine Anspielung auf die sowjetische Führung. Andere Werke in der Ausstellung unterstützen die nationalen Befreiungsbewegungen mit größerer Entschlossenheit: Das Gemälde O povo en 1974 (1974) des mosambikanischen Künstlers Mankew Valente Mahumana zeigt zwei Soldaten der Kolonialarmee umringt von einer feindseligen Menge – und zwar im Jahr vor der Unabhängigkeit des Landes. Obwohl sich beide Werke an die offiziellen Narrative halten, kommen die aufrichtige Besorgnis und die Gefühle der Künstler dennoch zum Ausdruck.

Am faszinierendsten sind jene Werke, die sich der Ideologie und der Politik völlig zu entziehen scheinen und stattdessen auf Entdeckung und Neugier setzen. Das Bild Schwarz-Weiss (1979) von César Olhagaray entstand während seines Studiums der Malerei und Druckgrafik in Dresden in den 1970er-Jahren. Es besteht aus fragmentierten, mit Sprühfarbe abgesetzten geometrischen Formen, die in scharfem Kontrast zu der gegenständlichen Kunst stehen, die an der Akademie in Dresden gelehrt wurde. o.T. (Die Große Mauer in China) (1960) ist eine überbordende Darstellung der Chinesischen Mauer in einer ungezähmten, zerklüfteten Landschaft, die von der führenden Kulturfunktionärin und Kunstprofessorin Lea Grundig auf einer ihrer zahlreichen Reisen in die Länder des Globalen Südens realisiert wurde.

Revolutionary Romances? entlarvt erfolgreich die Mythen um sozialistische Solidarität und Freundschaft. Sie legt auch nahe, dass in vielen dieser Werke Kunst und Propaganda miteinander verflochten waren und dass sowohl in den Werken von regimekritischen Künstler*innen als auch von Regimebefürworter*innen eine künstlerische Sensibilität durchscheint. Diese produktive Koexistenz von Kunst und Politik ist es, die Revolutionary Romances? zu einer faszinierenden Ausstellung macht.

Übersetzt von Redaktion