Heft 2/2024 - Netzteil

Agrofuturismus

Über Maschinenklänge anlässlich der Ausstellung HOPE im Museion Bozen

Das Bozener Museion hat gerade seine dreijährigen Ausstellungsreihe zu Techno Humanities abgeschlossen.1 Techno in Bozen, zwischen Obstplantagen und Schlemmertourismus? War nicht Italo-House in den späten 1980er-Jahre das große Ding? Italienische Strandclubs mit Stucksäulen auf der Tanzfläche wurden in einer daueroptimierten Schleife aus elektronischen Klavierakkorden mit hymnischen Melodien aufgefüllt. Italo-House setzte sich vom dunklem Detroit-Techno maximal ab.

Dann wäre da noch Hansjörg „Giorgio“ Moroder aus St. Ulrich in Gröden, der gemeinsam mit Donna Summer vom Münchner Musicland Studio aus die Discowelt eroberte. Oder der DJ und Zeitzeuge Walter Garber aus Meran: „Ende der Achtziger kam dann ein neuer, härterer Sound aus den USA, der sich über Manchester und London auch in Europa verbreitete.“2 Garber trat seit 1998 als DJ Veloziped auf. Dies leitet sich ab von einer Sendung bei Radio Tandem gemeinsam mit Armin Holzgethan (DJ Marni) und Josef Hafner (DJ SEP). „Wir studierten zu der Zeit in Wien, waren dort aber auch auf Raves unterwegs und kauften ständig die neuesten Schallplatten aus Detroit, London und Berlin. […] In der Sendung wurde eigentlich kaum gesprochen, ich lud immer Freunde ein, und wir mixten stundenlang Vinyl live on air.“

Während der Blütezeit des „Tyrol-Techno“ war Garber nur in den Ferien da. „Damals gingen wir ins Nephenta in Meran oder wir organisierten selbst Partys. Zur selben Zeit wurde in Südtirol durch Enrico Sartini und DJ SLT auch viel House gespielt, Werner Gutgsell etablierte mit Audiomat mehr den neuen Techno-Sound. […] Einen richtigen Techno-Club hat es in Südtirol nie lange gegeben.“

Hidden Champions

Süd- wie auch das österreichische (Nord-)Tirol gelten als Heimstätten von „Hidden Champions“ in einer von Industrie und Logistik geprägten Landschaft. In Innsbruck ist seit 2011 mit dem Heart of Noise-Festival ein Pilgerort für experimentellere Maschinenmusik erwachsen. Dies- wie jenseits des Brenners werden die Gelehrsamkeiten von Mark Fisher oder Kodwo Eshun herangezogen, um sich den digitalen Musikkapitalismus zu erklären.

Auch „Detroit und Chicago liegen nicht einmal fünf Stunden mit dem Auto voneinander entfernt“, schreiben Caroline Busta & LIL INTERNET im Buch zum ersten Ausstellungsteil TECHNO. Der britische Rave-Journalist Matthew Collin erinnert dort an das nahezu zeitgleiche Aufkommen von punkigem New Wave, Reggae-Sound-Systems und der Post-Disco-Phase von Chicago House und Detroit-Techno der auslaufenden 1970er-Jahre. Erst später wurde in Academia jeder noch so kleine Seitenholzweg akkurat ausgeleuchtet. Nun bitten wir um das definitive Kompendium zum Tyrol-Techno, um endlich auf festem Wissensgranit zu stehen.

Luftatmer

HOPE nannte sich der Abschluss der Reihe und legte in Ausstellung, Reader und Konzerten den Fokus auf Afrofuturismus. Ist dies eine Dystopie? Oder die strategische Überwindung der absoluten Hoffnungslosigkeit derjenigen, die als Sklav*innen über Bord geworfen wurden, hinab in die Tiefen des Atlantiks? So geht die Erzählung des Techno-Projekts Drexciya (1992–2002), wonach Babys im Uterus in der Fruchtblase überleben können – und so vielleicht auch im „Black Atlantic“ zwischen Europa, Westafrika, den Amerikas. Um ihre Musik herum erzählten der Kommunikator James Stinson, der „schweigende Techniker“ Gerald Donald und AbuQadim Haqq als begleitender Graphic Novelist von Krieger*innen im Abgrund der Ozeane.3

Die fragile Überlebensfähigkeit der „Luftatmer“ (Donald) ist nicht nur in der Tiefsee oder im Weltall relevant. „I Can’t Breathe“ wurde 2014 und dann wieder 2020 zu einer Parole der Bewegung Black Lives Matter, die Polizeigewalt gegen Schwarze anklagt. Sie geht zurück auf den Tod von Eric Garner am 17. Juli 2014, den Polizeibeamte zu Boden gerungen hatten, wobei auch ein verbotener Würgegriff zum Einsatz kam.

Sun Ras afrofuturistischer Film Space Is the Place (1974) oder die nachgeborenen Drexciya geben dunkle Antworten: „Verzweiflung und insbesondere Pessimismus müssen nicht als Gegensätze zur Hoffnung verstanden werden, da Letztere selbst keine Ablehnung der Hoffnungslosigkeit ist, sondern der Drang, sich mit ihr auseinanderzusetzen“, schreibt der Filmwissenschaftler Mahan Moalemi im HOPE-Reader. „Der Afrofuturismus ist grundsätzlich optimistisch. Afrofuturist*innen sehen die Welt als das Produkt einer Apokalypse, nämlich der Unterbrechungen des transatlantischen Sklavenhandels und der Kolonialisierung, wohingegen wir nach Ansicht unserer vom Cyberpunk beeinflussten Science-Fiction-Filme und einiger Futurist*innen und Akzelerationist*innen auf eine solche Apokalypse erst zusteuern“, ergänzt die Autorin Ytasha L. Womack.

Make Techno Black Again

Auftritt DeForrest Brown, Jr., der als Theoretiker mit dem Buch Assembling a Black Counter Culture eine anspruchsvolle Studie zu Techno vorgelegt hat, als Teil der Kampagne Make Techno Black Again den unreflektierten Export von Detroit in die weiße Clubwelt kritisiert und als Gastkurator der HOPE-Ausstellung nach Bozen eingeladen war. Mit Drexciya-Grafiken, Bildern von AbuQadim Haqq sowie Regalen mit ikonischen Technoplatten war in Letzterer die Visualität des Afrofuturismus gut umrissen.

Verhindert das messianische „Hope“ spiritueller Prediger wie Barak Obama, Martin Luther King oder auch Jesse Jackson den Kampf um eine gesellschaftliche Utopie? Brown folgt lieber dem „Acid Communism“ des 2017 verstorbenen Mark Fisher: Dieser beschreibe „die weitgehend industrielle, amerikanisch und britisch geprägte Medienlandschaft der Populärkultur als eine ‚Ansteckung‘, die ‚in den privaten häuslichen Raum eingedrungen‘ sei, die Massen infiziere und britische und europäische Jugendliche über die Schwelle der ‚Grenzen der gewöhnlichen Erfahrung‘ hinaus in Zustände ekstatischer und unhaltbarer Freude, Traumata, Sehnsucht und Hysterie versetze.“ Brown spielt hier mit dem Bild einer oral-chemischen Pandemie aus Amphetaminen und Electronica. Und bezieht sich auf Ishmael Reeds Roman Mumbo Jumbo (1972): „Jes Grew ist ,eine Anti-Pest‘, der Geist der Innovation und der Freiheit des Selbstausdrucks: Jazz. Blues. Das neue Ding […] Dein Stil.“

Der staatenlos sich verstehende Kurator und Musiker reagiert klug ortspezifisch: „Als die Verbreitung afro-indigener Mythenrituale des ‚jes grew‘ und des Geistertanzes 1919 zu Ende ging, begannen sich die nationalen Grenzen in Südtirol zu verschieben, während der Aufstieg eines faschistischen politischen Regimes den Weg für die Industrialisierung und Italianisierung Bozens ebnete. [...] Die Stadt lieferte hochwertige Aluminiumressourcen und unterhielt im Zweiten Weltkrieg ein nationalsozialistisches Konzentrationslager; erst in den 1970er-Jahren setzte ein wirtschaftlicher Niedergang ein.“ Hier spricht ein materialistisches Weltverständnis und versucht, sich auf den Südtiroler „Agrofuturismus“4 einen Reim zu machen.

Bunker

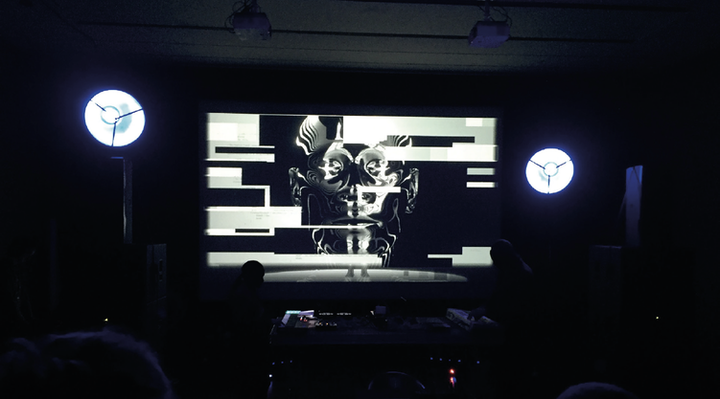

Die Probe aufs Exempel fand im Beton-Keller des Museions statt, wo Ende Januar bei freiem Eintritt DeForrest Brown, Jr. alias Speaker Music sowie das aus Drexciya weiterentwickelte Projekt Dopplereffekt spielte. Dopplereffekt trat als Duo mit schwarzen Masken auf, während digitale Röntgenköpfe auf Screens zu sehen waren, und spielten hochverfeinerten Detroit-Techno. Während der „afrogermanic“ Antifaschist und ins Voralpenland übersiedelte „Herr Mueller“ aka Gerald Donald dirigierend über die Tasten tänzelte, setzte seine deutsch-vietnamesische Partnerin Michaela To-Nhan Bertel mit kleinem Notizbuch am Keyboard die Klangflächen.

Speaker Music vertritt technologisch wie auch performativ eine andere Generation: „Ich kreiere Sound mit der digitalen Klangsphäre der Musiksoftware Ableton und abstrahiere damit nicht-quantisierten Touchpad-Audio-Input von meinem iPad. Alle Tracks wurden mehrfach aufgenommen und bei Auftritten im Livekontext weiterentwickelt. Durch das Zwischenspeichern hat sich allmählich eine unheimliche Latenz im Beatdesign ergeben“, erklärt DeForrest Brown, Jr. im taz-Interview.5 Wenn er nervöse Trap-artige Rhythmen auf mal ruhige, mal jazzige Soundflächen setzt, dazu Hi-Hat-Schwärme wie bei Jeff Mills, nur schleppender in der Rhythmik, produziert er im Publikum Unruhe. Der ansonsten wiegend vor dem Tablet sitzende Musiker spring dann auf, um den Tanzenden zu folgen.

Während Speaker Music demonstrierte, wie lebendig und ekstatisch diese kämpferische Musik sein kann, hing Dopplereffekt bewusst emotionslos und ultracool an den klassischen Maschinen. Während sich dabei ein wild verkabelter Fuhrpark auf den Tisch ergoss, der wie beim Rockkonzert eingepackt und weggeschleppt werden musste, schob DeForrest Brown, Jr. sein Tablet in den Rucksack und damit fertig.

Helle Fabrik

Während mich Gerald Donald später geradezu besessen nach AfD und KI ausfragte, was ihm beides großen Schrecken bereitete, ging es im Gespräch mit DeForrest Brown, Jr. immer wieder um die Techno-Referenzen Kraftwerk, Can sowie Stockhausen. Warum aber kommt in dieser Art links-akademischem, von Industriearbeit geprägtem Gedankenkosmos beispielsweise Luigi Nono nicht vor?

Der venezianische Komponist und an Gramsci geschulte Kommunist verbrachte für seine tonstudiobasierte Komposition La Fabbrica illuminata für Sopran, Chor und Tonband von 1964 mehrere Tage mit den Arbeiter- und Gewerkschafter*innen des Hochofens Italsider, um dort Gespräche sowie Fabrikgeräusche aufzunehmen. Die anschließende Kooperation Nonos mit der Sängerin Carla Henius wurde im RAI Studio of Phonology produziert. Bei den Live-Aufführungen sang Henius mit sich selbst, umgeben vom aufgezeichneten Sound aus vier Lautsprechern: „Die Stimme nimmt Klänge und Wörter vom Tonband auf und führt sie weiter, gibt aber auch Signale an das Tonband zurück“, so Nono. Die „helle Fabrik“ wurde von innen heraus, mit dem Klang der Maschinen und Menschen und im Widerhall der elektronisch bearbeiteten Komposition, ausgeleuchtet.

Im Gespräch mit Hansjörg Pauli erläuterte Nono 1969, wie er mit italienischen Arbeiter*innen diskutierte: „Niemand meinte, solche Musik ginge nur als Begleitung zu Science-Fiction am Fernsehen. Ganz direkt wollten die Arbeiter*innen wissen, wie das komponiert sei, wie aus Fabriklärm und Tarifverträgen Musik werden könne. Sie bezogen, was sie hörten, sofort auf sich. Und dann warfen sie mir vor, die Geräusche in La Fabbrica illuminata seien bei Weitem nicht so stark wie die, die sie gewöhnt seien. [...] Sie sahen ein, daß sie bisher wie Roboter in die Fabrik gegangen waren und ihre Arbeit getan hatten, ohne weiter darüber nachzudenken [...], und ob es nicht eine Möglichkeit gebe, das zu ändern.“

In den frühen 1960er-Jahren wanderten viele bäuerlich sozialisierte Jugendliche aus Süditalien in den industrialisierten Norden. Hierin zeigen sich Parallelen mit den Schwarzen Arbeitskräften, welche als Teil der „Great Migration“ in den frühen 1900er-Jahren aus den ehemaligen Sklavenhalterregionen der US-Südstaaten zur gut zahlenden Automobilindustrie von Detroit oder Chicago abwanderten.

Den neuen italienischen Gesellschaftsschichten stand die „Operaismus“ genannte unorthodoxe Linke zur Seite. Ihre „Mituntersuchungen“ sollten „gemeinsam mit den unmittelbar betroffenen ArbeiterInnen […] einen Einblick in deren reale Ausbeutungssituation“ verschaffen. Der damalige Operaist Toni Negri erinnert sich an ein „Klima von regelrechter Begierde nach Erkenntnis. Und von Militanz.“6 Auf Fotografien eines Essens in Venedig mit Nono und Jean-Paul Sartre im Zuge der Premiere von La Fabbrica illuminata sieht man ihn mit am Tisch sitzen. Insofern läge es nahe, Nonos Mituntersuchungen im Zusammenhang von elektronischer Musik und Operaismo in Italien weiter nachzugehen.

Carsten Brocker, KRAFTWERK. Die Mensch-Maschine – Wechselwirkungen zwischen Technologie und Komposition. München: edition text+kritik 2023.

DeForrest Brown, Jr., Assembling a Black Counter Culture. Primary Information. Brooklyn 2022.

Techno Humanities Readers Set, TECHNO (2021), Kingdom of the Ill (2022), HOPE (2023). Berlin: Hatje Cantz.

Mathilde Weh mit Justin Hoffmann / Creamcake (Hg.), Techno Worlds. Berlin: Hatje Cantz 2022.

[1] „Die erste TECHNO HUMANITIES-Ausstellung mit dem Titel TECHNO wurde genau zu dem Zeitpunkt eröffnet, als die Clubs in Europa (zumindest diejenigen, die überlebt hatten) nach fünfzehn Monaten Schließung wieder öffnen durften. [...] Die zweite Ausstellung, Kingdom of the Ill, konzentrierte sich auf persönliche und aktivistische Formen des Empowerments, die sich gegen die gängige Darstellung von Gesundheit und Krankheit wenden. [...] Die dritte Ausstellung, HOPE, findet zu einer Zeit statt, in der das Ende des globalen Corona-Gesundheitsnotstands zwar offiziell verkündet ist, das Virus aber gleichwohl unter uns weilt und sich weiterentwickelt“, fasst Initiator Bart van der Heide die Reihe im HOPE-Reader zusammen; vgl. auch https://www.museion.it/de/initiativen/5378-techno-humanities.

[2] „Techno ist alles andere als unpolitisch“, in: Die Neue Südtiroler Tageszeitung, 13. Januar 2022.

[3] James Camerons Spielfilm The Abyss prägte 1989 Bilder von fremden Lebensformen, die im Abgrund leben. Ein experimenteller Tauchanzug lässt Menschen mittels Flüssigkeitsatmung dort kurzfristig koexistieren.

[4] „Agrofuturismus“ war ein KI-geleiteter Verschreiber der Autokorrektur meines E-Mail-Programms, als ich den Beitrag der Redaktion vorschlug, und wäre wohl nur für Kartoffeln ein Hoffnungspfad.

[5] https://taz.de/Techno-Album-von-Speaker-Music/!5954348/

[6] Mehr in Jochen Becker, Place Internationale – Verwebungen städtischen Handelns: urban citizenship, conricerca, bizim şehir, Refugiés-Stadt, in: Arno Brandlhuber (Hg.), Dialogisches Berlin. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2015.