Heft 3/2024 - Verwicklungen

Angriff auf das Kulturerbe

Über die Zerstörung archäologischer Fundstätten im Zuge des Gaza-Krieges

Einen Spaltbreit schien sich im April 2007 ein Fenster zu öffnen, als im Genfer Musée d’art et d’histoire die Ausstellung Gaza à la croisée des civilisations eröffnete. Mahmoud Abbas war angereist. Diese erste Ausstellung zur Archäologie des Gazastreifens, mit 530 Exponaten seit altägyptischer Zeit gut bestückt, war gedacht als Vorschau auf ein künftiges Nationalmuseum von Gaza unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Zwei Jahre zuvor hatte Israel seine Siedlungen geräumt und die Truppen abgezogen. Aber Gaza war von der Außenwelt abgeschnitten – ein in sich geschlossenes Gebiet, arm und voller Probleme.

Die Ausstellung zeigte, dass dies nicht immer so war. Reiche Funde aus allen Zeiten führten vor Augen, dass der schmale Küstenstreifen die längste Zeit seiner Geschichte ein Ort des Handels und des Austauschs gewesen war. Hier verlief der Landweg, der das alte Ägypten mit den anderen Großreichen der Antike verband. Und in Gaza endete die Weihrauchstraße, auf der die Gewürze Indiens, Gummi arabicum, Sandelholz, Seide und viele weitere Handelsgüter nach Europa gelangten. In den Geschichten von König Salomo und der Königin von Saba oder den drei Weisen aus dem Morgenlande, die Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen, hallt etwas davon nach. Vom Jemen aus führte die Route über das Handelszentrum Mekka und das heutige Medina ins Land der Nabatäer, durch die Oase Al’Ula und die Stadt Hegra nach Petra in Jordanien, wo die Güter gelagert wurden, bevor sie in den Hafen Anthedon an der Mittelmeerküste gebracht wurden.

Wo sich dieser Hafen befand, war lange Zeit unklar. Bis Jean-Baptiste Humbert von der École biblique et archéologique française de Jérusalem mit palästinensischen Kollegen in Blakhiyah Teile davon ausgrub (an einer Seite war die Stätte vom Flüchtlingslager Al-Shati überbaut). Seit 2012 steht der Ort nun auf der Welterbe-Tentativliste der UNESCO. In Blakhiyah hatte auch der Bauunternehmer Jawdat Khoudary, von dem etwa die Hälfte der Exponate der Ausstellung stammte, sein Anwesen, eine Art privates Museum. Es war bekannt als der schönste Ort im Gazastreifen, schreibt die Schweizer Tageszeitung Le Temps im Februar 2024: eine grüne Oase, der Duft von Jasmin und Zitronen, dazwischen antike Säulen und Statuen. Ein archäologisches Paradies, hat es der Kurator der Genfer Ausstellung Marc-André Haldimann nach seinem ersten Besuch genannt.

Seit Khoudary 1986 als junger Bauunternehmer auf seiner ersten Baustelle einen gläsernen Siegelring aus dem 8. Jahrhundert fand, den er seither wie ein Amulett um den Hals trägt, zählt Archäologie für ihn zu den wichtigsten Dingen der Welt. Er schärfte seinen Arbeitern ein, alles, was sie fänden, bei ihm abzuliefern – gegen Bezahlung. Dabei gab es auch Rückschläge: Überreste eines Klosters landeten auf dem Schwarzmarkt oder wurden von israelischen Soldaten als Souvenirs mitgenommen. Während der zweiten Intifada vergrub Khoudary seine Sammlung, um sie vor Bombenangriffen zu schützen. Das Nationalmuseum war seine Idee.

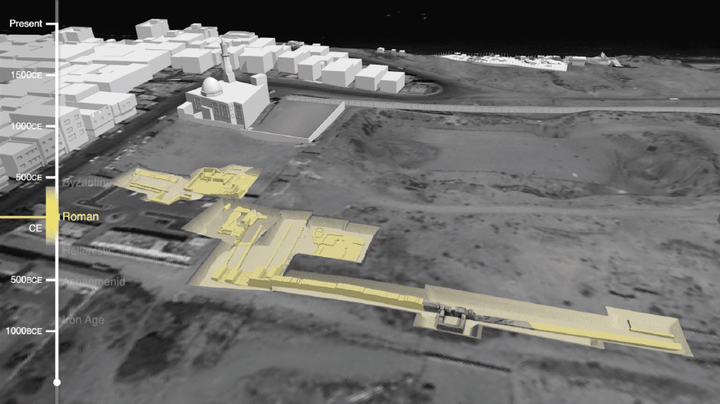

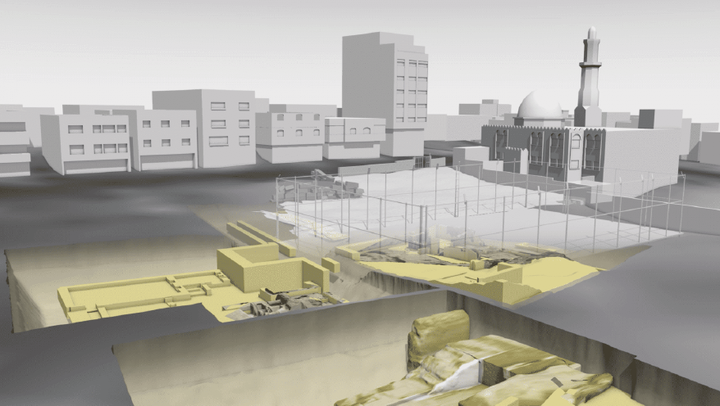

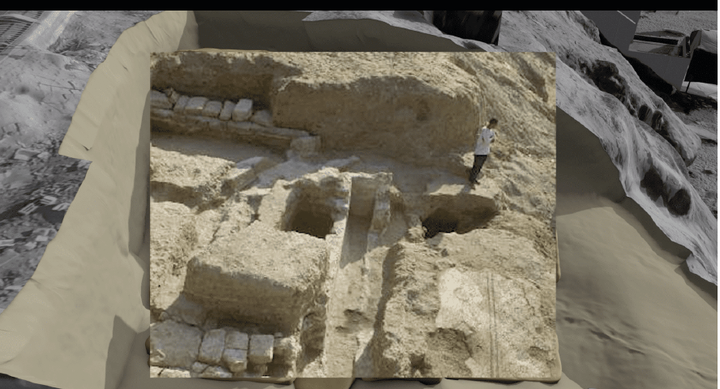

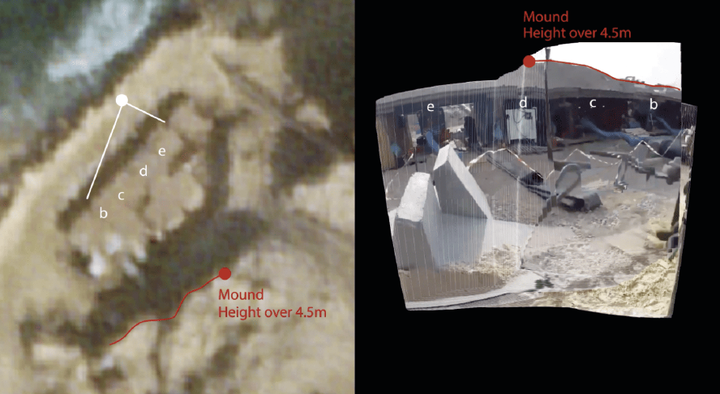

Von Khoudarys Paradies ist nichts mehr übrig. In der ersten Woche der Offensive zwang ihn die israelische Armee, sein Haus verlassen. Er ging nach Gaza-Stadt und floh im Dezember nach Ägypten. Fotos zeigen: Alles ist zerstört oder verbrannt. Aber auch die archäologische Stätte des antiken Hafens Anthedon ist nach Untersuchungen von Forensic Architecture weitgehend zerstört. Die von dem israelischen Architekten Eyal Weizman gegründete Recherchegruppe an der Goldsmiths University beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Areal, in enger Zusammenarbeit mit Humbert, der nicht mehr nach Gaza einreisen konnte. Forensic Architecture verglich seine Notizen mit Satellitenbildern, Fotos und Berichten von Journalist*innen vor Ort. Das Ergebnis lautete 2022, dass Anthedon von drei Seiten bedroht sei: durch die Erosion der Küste, die um rund zehn Meter zurückgewichen ist; durch fortschreitende Überbauung; und durch israelische Luftangriffe 2012, 2014, 2018 und 2021.

Im Dezember 2023 hat Forensic Architecture die Recherche aktualisiert. Seit Ende Oktober hat es über 30 Bombeneinschläge gegeben, mit Kratern bis zu 16 Metern Durchmesser. Im Anschluss hat die israelische Armee das Areal planiert, offenbar um einen Militärstützpunkt einzurichten, und zuletzt Meerwasser in den Untergrund gepumpt, angeblich um unterirdische Verstecke der Hamas zu fluten. Nach Aussagen von Umweltschützer*innen ist das Land dadurch über Generationen hinweg unbewohnbar, weil das ohnehin spärliche Grundwasser unbrauchbar geworden ist. Aber auch die Überreste des antiken Hafens sind betroffen.

Marc-André Haldimann äußert sich vorsichtiger. Seiner Ansicht nach „besteht Blakhiyah-Anthedon zwar beschädigt, aber im Großen und Ganzen immer noch: Die Ausgrabungsstätte ist – zum Glück – von einer 15 m hohen Sanddüne zugedeckt und deshalb weitgehend geschützt.“ (E-Mail an den Autor) Der Archäologe weist jedoch darauf hin, dass die Al-Omari-Moschee, die in ihren ältesten erhaltenen Teilen auf eine Kreuzfahrerkathedrale zurückgeht, der Pascha-Palast (Qasr al Basha) und die ebenfalls jahrhundertealte Bäderanlage Hamam al-Sammara zerstört seien. Alle drei Gebäude sind in den letzten 20 Jahren im Rahmen des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) renoviert worden. Der Palast diente seit 2010 als Museum. Was aus den Beständen geworden ist, bleibt unklar.

Ein vorläufiges Schadensgutachten der UNESCO, zuletzt aktualisiert am 11. Juni, nennt unter 50 zerstörten oder schwer beschädigten Stätten, überwiegend in Gaza-Stadt, an erster Stelle Anthedon, zudem neun Moscheen, den Pascha-Palast und den Hamam. Das Hilarion-Kloster südlich von Gaza hat die UNESCO inzwischen zum Weltkulturerbe erklärt. Seit 1997 wurden die Überreste dreier Kirchen von Humbert ausgegraben, die älteste davon laut einer Inschrift gegründet im Jahr 329 vom Heiligen Hilarion selbst, dem Begründer des Mönchtums in der Region. Der Elsässer Archäologe René Elter, der seit mehr als 20 Jahren im Gazastreifen arbeitet, hat die Grabungen geleitet, ebenso jene an einer byzantinischen Kirche des 5. Jahrhunderts in Jabaliya, nördlich von Gaza, wo ein großes, außergewöhnliches Fußbodenmosaik zum Vorschein kam, das auch im Katalog der Genfer Ausstellung abgebildet war. Die Kirche habe schwere Schäden erlitten, stellt Elter in einem Bericht auf franceinfo fest, der im November 2023 über Rafah ausreisen konnte, nachdem er einen Monat in Gaza festsaß.

Das niederländische Recherchenetzwerk Bellingcat nennt 150 zerstörte oder beschädigte Kulturerbestätten, darunter mehr als 100 Moscheen und 21 Friedhöfe. Wenn man bedenkt, dass Zehntausende Tonnen Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen wurden, ein Gebiet etwas kleiner als Wien, aber dichter bevölkert, und dass mehr als die Hälfte der Gebäude zerstört sind, scheinen diese Zahlen nicht zu hoch gegriffen. Aber handelt es sich um einen gezielten Angriff auf das kulturelle Erbe? Die Stadt Genf hat in diesem Zusammenhang von „kultureller Säuberung“ und Kriegsverbrechen gesprochen. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq, Partner von Forensic Architecture, wirft Israel in einem Gutachten die Auslöschung des palästinensischen Kulturerbes vor. Die israelische Armee bestreitet, dass es sich um gezielte Angriffe auf Kulturgüter handelt. Aber sie hat gezielt Moscheen angegriffen, einschließlich der Al-Omari-Moschee, weil sich dort angeblich Hamas-Kämpfer verborgen haben. Mit derselben Begründung hat sie auch Krankenhäuser angegriffen, wie eine weitere Recherche von Forensic Architecture belegt, ebenso Schulen und Flüchtlingslager.

Die Ironie der Geschichte: Weil die Hamas 2007, noch während der Laufzeit der Ausstellung, die Macht im Gazastreifen an sich gerissen hat, konnten die Exponate nicht zurückkehren und sind daher in der Genfer Freihandelszone zwischengelagert, also in Sicherheit. Schon im Herbst plant das Musée d’art et d’histoire eine nächste, kleinere Ausstellung. Wobei die dort gezeigten Stücke bei Weitem nicht alles sind. Der gesamte Gazastreifen ist, wie René Elter festhält, eine einzige, riesige Fundstätte.