Die Arbeiten des 2002 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Michel Majerus kreisten um die Frage, wie man die Effekte elektronischer Bildmedien mit Mitteln der Malerei thematisieren kann. Seine aus Pop, Werbung, Computerspielen oder Medientrash gesampelten Charaktere, Zeichen und Schriften stellten souverän eine unhierarchische Gleichzeitigkeit des Abgebildeten her. Das Nebeneinander auf der Leinwand – seine Bildmotive speicherte und bearbeitete er zuerst auf dem Computer – platzierte der Künstler bewusst als Effekt und Aufriss einer viel größeren, bereits fragmentierten Medienwirklichkeit. Bis heute haben seine Arbeiten bestechende Qualitäten – auf die der Kunstmarkt weiterhin setzt. Majerus’ Berliner Galerie neugerriemschneider und der von den Galeristen in Berlin betriebene Michel Majerus Estate mit eigenem Ausstellungsraum sind weiterhin aktiv, sein künstlerisches Erbe zu zeigen und zu verkaufen. So hatte man dem 1967 im luxemburgischen Esch geborenen, ab 1992 in Berlin lebenden und von dort aus ab Mitte der 1990er-Jahre insbesondere als Maler reüssierenden Majerus 2022 ein ganzes Ausstellungsjahr gewidmet – (west-)deutschlandweit an 18 Stationen, flankiert von einem Symposium am Mudam in Luxemburg.

Dabei sollte auch auf die Probe gestellt (bzw. negiert) werden, ob (dass) Majerus’ gemaltes Statement „what looks good today may not look good tomorrow“ auch auf seine Bilder zutrifft. Bilder, die, so der Pressetext 2022, als „Beispiel einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem damals aufkommenden digitalen Zeitalter“ auch angeblich dafür sorgen, dass sein Werk „bis heute Künstler*innen jüngerer Generationen beeinflusst“.

Diese Behauptung scheint leichtfertig, denn in Majerus’ Arbeiten sieht man die Logik des (auch TV-)Monitors, nicht die des Netzes; man sieht die Ästhetik von Video, Techno und Fernsehwelt der 1990er- und ganz frühen 2000er-Jahre. Sampling, aber ohne Social Media, Bildgenese digital, aber ohne KI. Inwieweit dies der Gegenwart tatsächlich noch viel zu sagen hat, konnte das Ausstellungsprojekt wohl nicht abschließend klären. Nur folgerichtig schien es da, mit Cory Arcangel einen Künstler, der statt mit Malerei schon früh unter anderem mit Internetphänomenen arbeitete, den Gegenbeweis zu Majerus’ Statement führen zu lassen. Gemeinsam ist Majerus und dem 1978 geborenen Arcangel, dass sie sich Motiven aus Videospielen widme(te)n, Zweiterer mit Hackerethos, wie bei seiner Arbeit Super Mario Clouds (2002), für die er einen Nintendo-Chip durch einen selbstprogrammierten ersetzte, sodass vom Super-Mario-Spielinhalt nur die vorbeiziehenden Wolken blieben.

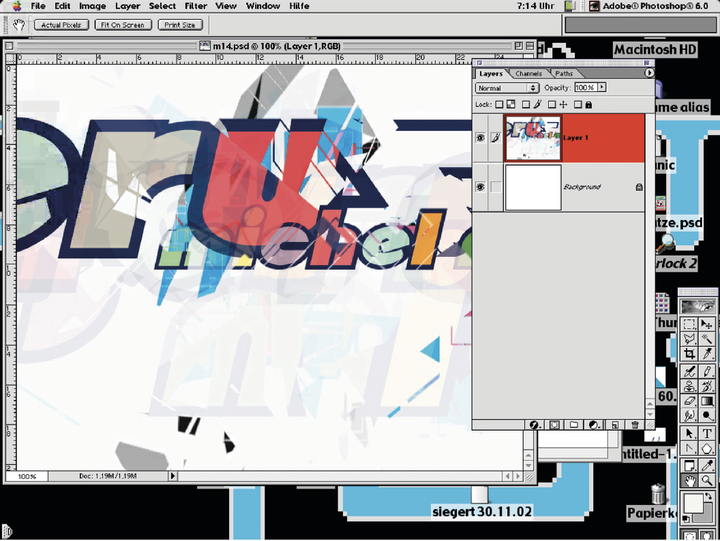

Arcangels Zusammenarbeit mit dem Majerus Estate, Let’s Play Majerus G3, besteht aus einer (an dieser Stelle zu vernachlässigenden) Ausstellung im Estate mit Arbeiten beider Künstler, vor allem aber aus einer Reihe1 von (ebenfalls im Estate gezeigten) YouTube-Videos, in denen Arcangel mit einem an das Let’s play-Format der Computerspielkultur angelehnten Screencast durch den Inhalt von Majerus’ zuletzt (2000–02) genutztem Laptop führt: einem unter OS 9.0.4. laufenden 1998er-Apple Powerbook G3 Wallstreet. Medienarchäologisch hatte Arcangel in Sachen digitaler Künstlernachlässe bereits Expertise bewiesen, als er digital produzierte und nur auf Disketten gespeicherte Werke Andy Warhols aus dem Jahr 1985 mittels Reverse Engineering 2014 wieder sichtbar machte. Auch in Bezug auf Majerus’ Laptop setzt Arcangel dieses Verfahren ein. Einerseits, indem er in dem Video versucht, mittels Durchsicht der bei Majerus angelegten Photoshop-Layer mehr über den Aufbau von dessen Gemälden zu erfahren. Andererseits ging es bei dem von Arcangel bereits vor sieben Jahren begonnenen Projekt darum, den G3 überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Hier half unter anderem Dragan Espenschied, Künstler und Direktor des Digital-Preservation-Programms bei der New Yorker Organisation Rhizome, aus. Espenschied, der schon Vilém Flussers Computer aus den frühen 1990er-Jahren emulierte, gelang dies schließlich auch mit Majerus’ Rechner, dessen Festplattenklon, nach redaktioneller Überarbeitung, Arcangel nun für seine YouTube-Serie zur Verfügung steht.2

Und in der navigiert Arcangel bisher eher unbeholfen: Die erste, gut halbstündige Folge verliert sich eher in Ehrerbietungen („The work is just amazing!“; „He’s just one of my favorite artists!“), als dass darin wirklich Ideen umgesetzt würden. Als „producer of the project“ nimmt Arcangel die Zuschauer*innen mit auf eine Tour durch einige Ordner, Programme und Files des als „virtual studio“ bezeichneten Laptops – mit magerem Erkenntnisgewinn. Zuletzt gerät er in helle Aufregung darüber, dass sich Majerus ein Foto einer Arbeit von Paul Pfeiffer heruntergeladen hat (wo doch, während Arcangel spricht, in L.A. gerade eine große Pfeiffer-Ausstellung stattfände – „This work is in the show, unbelievably!“). Begeistert sinniert er: „So, Majerus is looking at this work 24 years ago […] and probably somebody is standing in L.A. later today looking at it in person.“ Dieser Wow-Effekt lohnt also die Gamification digitaler Künstler*innenarchive?

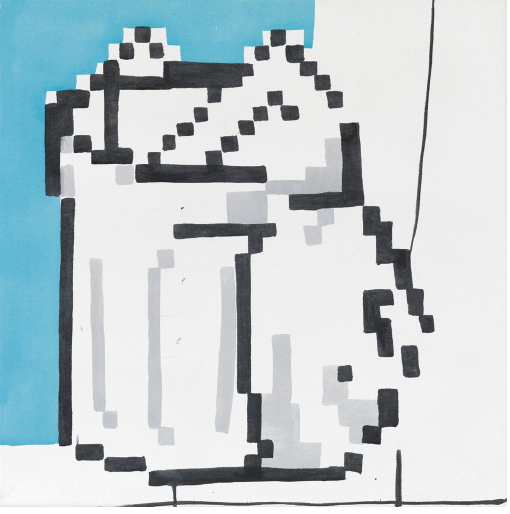

Klar wird, dass Arcangel mit dieser Art der künstlerischen Nutzung von Bildschirminhalten anderer weit hinter vergangene Konzepte zurückfällt. So rief etwa Alexei Shulgin bereits 1997 für sein Projekt DESKTOP IS3 dazu auf, eigene Screenshots einzureichen. Die bis heute teils auf der Projektwebsite zu sehenden Frames sind nicht nur aus medienarchäologischer Sicht interessant, sondern sprechen auch von der Sorge der Einreichenden, mit Shulgins Konzept produktiv zu verfahren – etwas, das dem G3-Projekt bis jetzt abgeht. Und das Netzkunstduo JODI performte ab den frühen 2000er-Jahren die Arbeit My%Desktop4, bei der (verfremdete) Live-Interaktionen mit dem OS9-Betriebssystem im Sinn von Desktop-Performances gescreent wurden. Die Frage bleibt also, warum sich Arcangel nun auf die Rolle eines nur kommentierenden YouTubers zurückzieht?

Um die Ecke lugt dabei, digitale Künstler*innennachlässe betreffend, zudem noch eine ganz andere Frage: An einer Stelle des Videos vergleicht Arcangel den G3 mit dem „Pollock-Krasner House and Studio“ in den Hamptons, das ebenfalls im ursprünglichen Zustand belassen worden sei – wusste Arcangel, dass es 2023 einer Gruppe von Wissenschaftler*innen gelang, durch eine Kombination aus physikalischer Berechnung und Maschinenlernen Pollocks Action Painting im Sinn eines Reverse Engineering „lebensecht“ für den 3D-Druck zu reproduzieren?5 Künstler*innennachlässe als Trainingsdaten für KI? Demgegenüber wirkt ein Let’s Play-Video fast schon wie ein Gemälde aus den Neunzigern.

Let’s Play Majerus G3 – ein Projekt von Cory Arcangel. Auf YouTube und im Michel Majerus Estate, Berlin (Ausstellung bis 15. März 2025).

[1] Zu Redaktionsschluss im August war trotz des ab April 2024 angekündigten zweimonatigen Turnus nur Folge 1 abrufbar. Auf Nachfrage bestätigte der Estate, dass Folge 2 im September veröffentlicht wird, die weiteren Folgen dann im Zweimonatsrhythmus.

[2] Der Original-Laptop wird in der Ausstellung nicht gezeigt und taucht im Video nur einmal auf einem von Majerus selbst angefertigten Foto auf.

[3] http://www.easylife.org/desktop

[4] Siehe unter anderem https://www.mediamatic.net/en/page/10063/my-desktop.

[5] https://seas.harvard.edu/news/2023/10/reverse-engineering-jackson-pollock