Heft 3/2024 - Verwicklungen

Differenzierte Gemeinsamkeiten

Die „judäo-arabische Sprache“ – kurze Geschichte einer Idee

Das Benennen bzw. Umbenennen von Sprachen hat sich im Zuge des modernen Kolonialismus mit ethnisch-nationalen Grenzziehungen zu vermischen begonnen, die einer Vielzahl sprachlicher, kultureller und ideologischer Realitäten zuwiderlaufen. So beförderte die Gründung von Nationalstaaten oftmals die systematische Ausformung einer homogenen sprachlichen und kulturellen Identität. Die Aufteilung von Territorien und die damit einhergehenden Vertreibungen führten auch zu neuen Benennungen, während zeitgleich indigene kulturelle Zugehörigkeiten gewaltsam fragmentiert und den neuen soziopolitischen Formationen untergeordnet wurden.

So führte im Fall des Zionismus die Auswanderung aus dem antisemitischen christlichen Europa in das damals überwiegend Arabisch sprechende Heilige Land zu ambivalenten Haltungen gegenüber dem „Osten“ wie auch dem „Westen“. Die jahrhundertelange Verleugnung des Arabischen, egal, ob rassisch, national, ethnisch oder „nur“ kulturell unterfüttert, schürte die Angst, Jüd*innen irgendeine Form von arabischer Zugehörigkeit attestieren zu müssen. Lieber wurde auf ihre „Entarabisierung“ gesetzt. Im neu gegründeten Staat wurde das Arabische dann als eigene nationale Identität definiert, die einzig für Palästinenser*innen innerhalb der Grenzen Israels gelten durfte.

So gesehen ist die Frage der Benennung jener Sprache, die Jüd*innen in arabischsprachigen Gebieten sprechen, zwangsläufig mit der Geschichte des großen seismischen Territorialbruchs im 20. Jahrhundert verknüpft. Die „judäo-arabische Sprache“ entstand – so behaupte ich – im Rahmen eines ethno-nationalistischen ideologischen Begriffsapparats. Angesichts der verbreiteten Sehnsucht nach einem spezifischen, einzigartigen Jüdischsein gilt es, die verborgene Epistemologie im Hinblick auf bestimmte Dekolonisierungsaspekte zu deuten. Eine Analyse der damit verbundenen terminologischen Verschiebungen könnte dazu beitragen, die verborgenen soziopolitischen und intellektuellen Wandlungsprozesse nach der Teilung des Landes und damit auch die jüdische Teilhabe am „Arabischen“ besser zu verstehen.

Wie hängt die Entstehung des zionistischen Diskurses und seines sprachlichen Korrelats, des modernen Hebräisch, mit der Historiosophie einer einheitlichen und singulären „jüdischen Geschichte“ zusammen? Genauer gesagt, warum wurde das weite Spektrum der von Jüd*innen verwendeten arabischen Sprechformen zunehmend so aufgefasst, dass deren Jüdisch dabei in den Vordergrund und das Arabische in den Hintergrund gedrängt wurde?

Ein historisches Paradebeispiel sind die Schriften des sephardischen Rabbi Yoseph Hayyim (Ben Ish Hai, 1834–1909) aus Bagdad, der nicht nur liturgische Themen, sondern auch Interpretationen und Kommentare zu jüdischen Themen in hebräischer Sprache verfasste. In Qanun al-Nisa’ (Das Gesetz der Frauen, 1905/06) entschied sich Hayyim indes für ein in hebräischer Schrift wiedergegebenes dialektales Arabisch. Der Text richtete sich zwar vor allem an Frauen, wurde aber in einem Umfeld verfasst, in dem jüdische Männer und zum Teil auch Frauen traditionell im Lesen der hebräischen Schrift, unabhängig von ihren Hebräischkenntnissen, unterrichtet wurden. Babylonische/irakische Gebetsbücher (die jahrzehntelang in Israel gedruckt wurden) waren oft dreisprachig: hebräisch, aramäisch und arabisch. Alle wurden jedoch in hebräischer Schrift wiedergegeben, wobei das Arabische im jüdisch-irakischen Mehrheitsidiom verfasst war, zumal es auch rituelle Anweisungen enthielt.

Ausgehend vom Arabischen als Sprache zur Vermittlung jüdischer Gebetspraktiken verfasste Hayyim Qanun al-Nisa’ also vorwiegend in der lokalen Umgangssprache. Neben Frauen, die lesen konnten, war es damit auch Menschen, die mit dem arabischen und hebräischen Alphabet nicht vertraut waren, möglich, die Texte wenigstens akustisch zu verstehen, wenn sie in der Familie oder im Gottesdienst vorgelesen wurden. Wenngleich die Sprache dieses Buches heute meistens als „Judäo-Arabisch“ klassifiziert wird, bezeichnete der Autor selbst sie als „lafdh ’arabi“, also als idiomatisches Arabisch – „gesprochen von den Bagdadis“ (yehqon binu al-Bghadda) und damit auch „verständlich für Frauen in den Ländern Arabistans und Hindustans“. Arabische Wendungen wie „lafdh ’arabi“ und „bil-’Arabi“, die in liturgischen Texten wie auch im Alltag üblich sind, weisen darauf hin, dass es sich dabei um eine Variation der arabischen Sprache handelt. Dies deutet darauf hin, dass arabische Texte in hebräischer Schrift nicht nur für Lesende, sondern auch für Hörende verfasst wurden. Das Geschriebene war somit auch eine Redevorlage. Noch wichtiger ist aber, dass man diese Sprache, die bereits Jahrhunderte, in manchen Regionen sogar Jahrtausende, als Muttersprache gesprochen wurde, nicht einfach als eine vom Arabischen separierte Sprache betrachten kann.

Als Qanun al-Nisa’ 1958 in Jerusalem neu gedruckt wurde, stand auf dem Umschlag als Sprachbezeichnung – auf Hebräisch – schlicht „Arabisch“. 1979 wurde das Buch dann ins Hebräische übersetzt und von Otsar ha-Mizrah aus Mekhon Ish Hai in Jerusalem veröffentlicht. Der Übersetzer vom Irakischen ins Hebräische, Ben-Tzion Salman Musafi, übernahm diese Bezeichnung der Ausgangssprache und nicht die neue Kategorie „jüdisch-arabisch“.

In seinem Vorwort hält Musafi fest, er habe die Übersetzung „von der arabischen in die heilige Sprache“ besorgt. Ihm zufolge schrieb Yoseph Hayyim den Text – mit „ins Arabische“ übersetzten Bibelstellen – in einer einfach verständlichen Sprache, um „die Herzen der Lesenden und Zuhörenden zu erreichen“. Es ist eigenartig, dass Qanun al-Nisa’ heute oft als klassisches Beispiel für die „judäo-arabische Sprache“ genannt wird, während sein Autor die Sprache als „Arabisch“ bezeichnet hat. Sieben Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung in Bagdad blieb der hebräische Übersetzer einfach beim ursprünglichen Verweis „Arabisch“. Und auch nachdem 1948 die Grenzen in der Region neu gezogen wurden, bezeichnete der Verlag die Sprache des Buches weiterhin so wie vor der Teilung. Dass sich der Verlag nun in einem anderen Land befand, änderte nichts an der Bezeichnung der Sprache als Arabisch.

Interessanterweise erschien die hebräische Übersetzung von Qanun al-Nisa’ zur selben Zeit wie die erste Ausgabe von Pe‘amim: Studies in Oriental Jewry, das der „judäo-arabischen Sprache“ einen eigenen Platz einräumte. In der 1979 publizierten Zeitschrift war ein ganzes „Gelehrtenforum“, wie es darin hieß, dem Thema „Die jüdischen Sprachen: Gemeinsamkeiten, Besonderheiten und Problematiken“ gewidmet. Dieses Forum ließ Spezialisten für unterschiedliche Sprachen, darunter die führenden Judäo-Arabisch-Experten Joshua Blau und Haim Blanc, zu Wort kommen. Der Grundsatzessay von Chaim Rabin trug bezeichnenderweise den Titel „Was die jüdischen Sprachen auszeichnet“ und skizzierte die Hauptmerkmale aller jüdischen Sprachen. Die Debatte wurde also damit eröffnet, „jüdische Sprachen“ in ihrer sprachlichen Einzigartigkeit abzugrenzen. Ein bis dahin implizites Argument rückte so in den Mittelpunkt und weihte damit gleich ein neues Forschungsgebiet ein. Der Bindestrich in „Judäo-Arabisch“ bildete den Auftakt zu einer völlig neuen Begriffsbildung, die eine Sprachform aus ihrer regionalen Behausung herauslöste und in ein neues gesamtjüdisches Gebäude umsiedelte.

Abtrennung und Wiedereingliederung

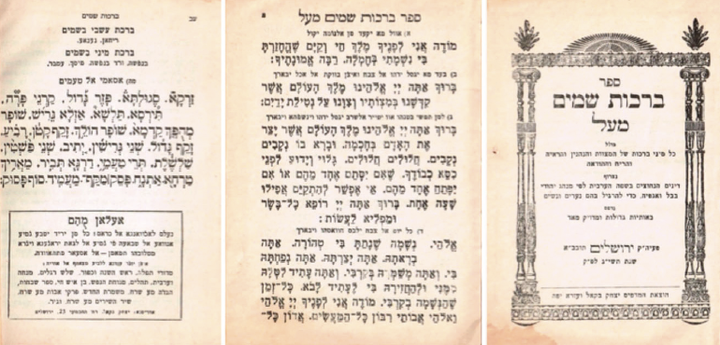

Was lernen wir daraus, dass derselbe linguistische Gegenstand zwei konkurrierende Namen bekommt? Im selben Jahr in derselben Stadt repräsentieren zwei Publikationen zwei unterschiedliche intellektuelle Zonen. Das vom Staat geförderte Ben-Zvi Institute, das Pe’amim herausgab, war Teil des Zentrums für die Integration der orientalisch-jüdischen Tradition, während der Baqal Verlag bzw. Otsar ha-Mizrah aus Mekhon Ben Ish Hai Veröffentlichungsorgane der damals immer noch Arabisch sprechenden Bevölkerungsgruppe waren. Trotz der öffentlichen Tabuisierung alles Arabischen bezeichneten also jüdische Sprecher*innen und Autor*innen ihre Sprache, und zwar die gesprochene wie auch die in hebräischer Schrift geschriebene, egal, ob klassisch oder kolloquial, ausdrücklich als „Arabisch“. So enthielt der Jerusalemer Nachdruck der Bagdader Haggada den Verweis „sharh fi al-’Arabi“ – was auf Arabisch „Erklärung“ oder „Übersetzung“ heißt. Und auch der sephardische Rabbi ’Ezra Dangoor vermerkt in seinem Sefer Birkot Shamayim me-’Al (Buch der Segnungen des Himmels), seine Anweisungen seien „in arabischer Sprache nach dem Brauche der Juden Babylons und ihrer Zweige“ geschrieben.

Solche Hinweise finden sich nicht nur in liturgischen und nicht-liturgischen Texten, sondern auch in der Umgangssprache. Sie deuten auf ein flexibles Verständnis des Wortes „Arabisch“ hin, das im Alltag äußerst elastisch verwendet wurde. In heutigen Veröffentlichungen wird jedoch die mehr als 1.000 Jahre alte Muttersprache in all ihren Variationen gemeinhin als separate „judäa-arabische Sprache“ aufgefasst. Ein Arabisch also, das zugleich nicht-arabisch ist.

Die verschiedenen Benennungen entsprechen verschiedenen Sichtweisen auf das Arabische, einer terminologischen Meinungsverschiedenheit also, was die Frage nach den Axiomen aufwirft, die die Spezifizierung „judäo-“ untermauern. Dementsprechend ist auch ein erheblicher Teil der Debatte in Pe’amim den Kriterien gewidmet, die eine Sprache zu einer „jüdischen Sprache“ machen. Dabei ging es nicht nur um die soziale Identität der Sprechenden (als Jüd*innen), sondern auch um die linguistischen Eigenschaften der Sprache selbst (als jüdische) – wobei sich deren Bezeichnung von „Sprachen der Jüd*innen“ (leshonot ha-yehudim) zu „jüdischen Sprachen” (ha-leshonot ha-yehudiyot) verschob.

An einigen Stellen räumten die Gelehrten zwar Probleme mit der neuen Kategorie ein, alles in allem war das Forum aber eindeutig darauf festgelegt. Der Zusatz „jüdisch“ markierte bald nicht mehr die religiöse oder ethnische Zugehörigkeit der Sprechenden, das heißt eine soziologische Kategorie, sondern den separaten Status der Sprache, definiert durch besondere Merkmale. Eine soziolinguistische Kategorie, die auf der kollektiven Identität der Sprechenden beruhte, musste somit einem Projekt Platz machen, das auf den „einzigartigen jüdischen Charakter“ einer immer größer werdenden Palette „jüdischer Sprachen der Diaspora“ pochte. Durch die Verknüpfung vieler verschiedener autonomer Sprachen schuf dieses Gelehrtenforum damit einen neuen komparativen Kontext, der sich auf abgeschottete jüdische Ursprünge und Verwandtschaften berief. Abgesehen von der empirischen Problematik rund um die Bezeichnung „judäo-arabisch“ geht die Konzeptualisierung „der einen Sprache“ stillschweigend auch davon aus, dass Jüdischsein und Arabischsein zwei sich gegenseitig ausschließende Kategorien sind.

Das Judäo-Arabische wurde in diesem neuen Kontext zu einer Teildisziplin der jüdischen Linguistik. In rückwirkender Neuklassifizierung war das Projekt „jüdische Sprachen“ offenbar darauf bedacht, jüdische Sprechweisen radikal von nicht-jüdischen zu unterscheiden, die es auf demselben Territorium gab. Als Beweis dafür forcierte das Projekt die gemeinsame hebräische Rechtschreibung und eine gemeinsame Grammatik aller jüdischen Sprachen, die sich so von ihren nicht-jüdischen Nachbarsprachen unterscheiden sollten. Judäo-Arabisch bedeutet nicht nur, dass sich Arabisch sprechende Jüd*innen gegenseitig verstehen, sondern umgekehrt auch, dass sie sich mit ihren muslimischen Nachbarn nicht verstehen können. Die analytische Prämisse dabei ist, dass sich Jüdisch und Arabisch prinzipiell unterscheiden, dafür aber alle jüdischen Sprachen in allen Gegenden der Welt zusammenhängen – eine simultane Abtrennung und Wiedereingliederung also.

Durch diese „Separationsthese“, wie ich sie nenne, hebt sich nun jede von Jüd*innen verwendete Sprache vom nicht-jüdischen Umfeld ab, mit dem sie zuvor doch so lange koexistierte. Das Paradigma jüdischer Sprachen wird somit umdefiniert: Wenngleich der neue komparative Rahmen quer durch viele Territorien verläuft, so geht die Tendenz doch dahin, eine innerjüdische Form sprachlichen Austauschs zu postulieren, die schleichend von der Bezeichnung einer bestimmten Sprecher*innengruppe zur essentialistischen Abgrenzung des „Judentums“ übergeht.

Dass Hebräisch innerhalb der semitischen Sprachen mit dem Arabischen verwandt ist, hat stets ambivalente Gefühle ausgelöst. Als Sprache des ultimativen Feindes löst Arabisch im Diskurs der „judäo-arabischen Sprachen“ Angst aus, weil es symbolisch mit dem ethno-nationalistischen Schema Arabisch-versus-Hebräisch verbunden ist. Mit dem Bindestrich bzw. dem beigefügten „judäo-“ wird Arabisch als Muttersprache von Jüd*innen implizit negiert. Ähnlich wie bei dem Paradigma, Jiddisch hätte sich vom Deutschen abgespalten, sucht das Projekt also nach sprachlicher Einzigartigkeit bzw. danach, eine Gegensprache zu den Herrschaftssprachen der „Goi“ zu sein. Im Beharren auf „das Besondere“ und „das Einzigartige“ schafft man eine Homologie zu der Vorstellung, trotz der vielen Sprachen der Diaspora eine einheitliche Nation bilden zu können. Die Spaltung in Arabisch und Judäo-Arabisch ist Teil der größeren Umsiedlung der Sprachen der Diaspora von ihren vorübergehenden Unterkünften in diversen „nicht-jüdischen Sprachen“ in das dauerhafte Heim der „jüdischen Sprachen“. Die heute viel zitierte „judäo-arabische Sprache“ ist also, so meine These, eine Erfindung – eine Idee, die auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bzw. die Wissensproduktion nach der Teilung von 1948 zurückgeht und somit emblematisch für einen gewissen intellektuellen Separatismus ist.

In der jüdischen Sprachenwissenschaft wird die „Separationsthese“ vom Fall der in Bagdad gesprochenen Dialekte gestützt. Man erkennt die Vielfalt der von Jüd*innen gesprochenen arabischen Dialekte dort zwar an, „diszipliniert“ sie aber, indem man sie einem übergeordneten Code unterwirft. Aus anderer Perspektive sind die vielfältigen arabischen Dialekte der Jüd*innen analog zur vielfältigen Geschichte der arabischen Dialekte von Nicht-Jüd*innen zu betrachten. Die jüdisch-bagdadische haki (Rede) kodifiziert bestimmte religiöse Praktiken durch hebräische und aramäische Lehnwörter, während sie gleichzeitig Spuren mehrerer anderen Sprachen (zum Beispiel des Persischen und des Türkischen) enthält, die mit der regionalen Geschichte zusammenhängen und religionsübergreifend sind. Ihre Ausdrucksweisen sind jenen der benachbarten muslimischen und christlichen arabischen Dialekte vergleichbar und überschneiden sich sogar teilweise mit ihnen. So stand die jüdisch-bagdadische Umgangssprache dem Dialekt von Mossul im Nordirak nahe, den sowohl Muslim*innen als auch Christ*innen sprachen. Solche Dialektvarianten innerhalb einer Region zeugen von komplexen, vertrackten und vielschichtigen Strömungen über einzelne Sprachen hinweg.

Obwohl die Theorie des Judäo-Arabischen dessen Einzigartigkeit betont, ist es mit dieser Einzigartigkeit paradoxerweise nicht allzu weit her. Unter einem multidirektionalen und grenzüberschreitenden Blickwinkel sollte man diese „Einzigartigkeit“ eher als Frage spezifischer Konfigurationen in einem größeren Spektrum begreifen. Das Problem besteht darin, dass hier bestimmte Eigenheiten arabischer Dialekte als hermetisch abgeschottete Variationen eines jüdischen Generalthemas gedeutet werden. Anders gesagt geht es um eine Infragestellung der Axiomatik hinter der „judäo-arabischen Sprache“ als kohärenter linguistischer Einheit unabhängig vom Arabischen, indem die Ambivalenten aufgezeigt werden, die sich aus dieser Form der Verknüpfung des „Jüdischen“ mit dem „Arabischen“ ergeben. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass man, anstatt neue Sprachen zu erfinden, besser dialektale und weiter gefasste kulturelle Besonderheiten in einem relationalen Rahmen differenzierter Gemeinsamkeiten untersuchen sollte. Was im Zuge eines solchen multiperspektivischen Ansatzes stärker in den Vordergrund rücken würde, sind die Durchlässigkeit, Dehnbarkeit und Fluidität des Austauschs innerhalb von bzw. zwischen verschiedenen Gemeinschaften.

Basierend auf dem Essay „‚Judeo-Arabic Language’: A Short History of an Idea“ aus The 2023 Annual Review (Frankel Institute for Advanced Judaic Studies, University of Michigan, Ann Arbor, 2024), mit Ergänzungen aus „‚Judeo-Arabic’ and the Separationist Thesis“, erschienen in Palestine/Israel Review, 1/1 (Frühjahr 2024).

Übersetzt von Thomas Raab