Graz. Es ist weder die Form der zur Verfügung gestellten Pantoffeln noch ihre Farben oder das Material Filz, das man sofort mit muslimischer Religion und Lebenswelt in Verbindung bringt. Sobald man jedoch die Schuhe auszieht und in der Ausstellung von Azra Akšamija in eines der Paare schlüpft, vollzieht man ein Ritual, das auf sehr zugängliche, aktivierende Weise in den Kontext des östlichen Kulturkreises versetzt. Es macht die Besucher*innen zu Gäst*innen und beim Betreten der kleinteilig gemusterten Teppiche die Analogie zum Eintritt in eine Moschee evident: Die einzelnen Teile der floral arrangierten Muster sind einerseits Grundriss der Pantoffeln und andererseits so konstruiert, dass sie sich als minimale Gebetsteppiche für Kopf, Hände und Füße verwenden lassen.

Nach Jahrzehnten rechtspopulistischer Diskursverengung und islamistischer Pervertierung sind Moscheen in Europa völlig überdeterminierte Gebäude. Die Künstlerin und Architektin nimmt diese verengte Sicht wieder auseinander und löst die Assoziationskette Frauen, Moschee, Kopftuch, Unterdrückung – im besten Fall auch für viele Besucher*innen mit Migrationshintergrund – in Migrant*innen, Moschee, islamisches Kulturerbe, Empowerment auf.

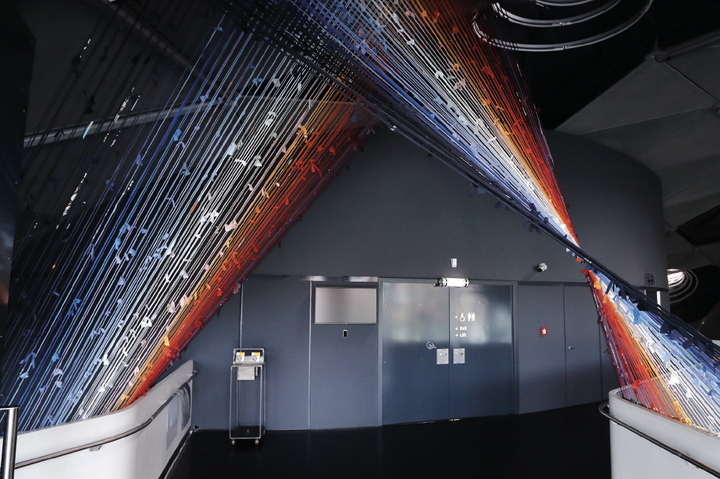

Wenngleich immer wieder verändert und neu adaptiert sind islamische Architektur und Kunst in ihren Arbeiten inhaltliche und ästhetische Referenz: sei es in Form der einzelnen Bestandteile der Teppichmuster am Boden, den aus Secondhand-Textilien erstellten Stoffdesigns für die Zelte des UNHCR oder in den den Rosettenfenstern von Moscheen bzw. gotischen Kirchen nachempfundenen, geometrischen Ornamenten, die der rundum verglasten Aussichtsplattform eine religiöse Anmutung geben. Die Künstlerin hat dafür Tausende, rot-blaue 3D-Brillen kunstvoll arrangiert, die an das US-amerikanische Blockbuster-Kino der 1980er-Jahre und Filme wie Der weiße Hai erinnern.

Dass für die 1976 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, geborene Künstlerin, die während des Krieges mit ihrer Familie nach Graz flüchtete, Steven Spielbergs Filme genauso zu ihrer kulturellen Prägung gehören wie das Schuheausziehen, der Gebetsteppich oder eben das Dirndl, ist – wie auch die Methode der steten Transformation – grundlegend für ihre Praxis: Auf das verweist der Ausstellungstitel Sanctuary, der zwischen „Heiligtum“ und mittlerweile profaner „Schutzraum“ changiert, genauso wie die Dirndlmoschee (2005), bei der sich der Inbegriff österreichischen Kulturerbes in einen muslimischen Gebetsraum verwandeln lässt.

Die Arbeit, die aufgrund der feinen, sichtlich respektvollen Ausarbeitung jeden Anflug von Provokation vermeidet, antizipiert bereits die folgende, jahrelange Beschäftigung der Professorin am MIT und Leiterin des dort ansässigen Future Heritage Lab mit den antimuslimischen Narrativen der Rechtspopulisten: Mosque Manifesto. Propositions for Spaces of Coexistence1 heißt ihre Publikationen von 2015, in der sie Gegenstrategien vorschlägt: Angefangen bei ihrem Ansatz einer „Restorative Memory“, einer „gezielten Wiederbelebung von Erzählungen, die die offizielle Geschichte ergänzen oder korrigieren“, beschreibt sie unter Begriffen wie „flocking“, „individual“, „fearless“ oder „artistic“ Handlungsanweisungen, oder wie Finbarr Barry Flood im Vorwort schreibt, „Mikropraktiken“, die sie in ihrer Arbeit stets an die Stelle von „Makropolitik“2 setzt.

Dasselbe gilt für ihre Arbeiten, die im Zusammenhang mit ihren Bestrebungen zur Verbesserung des Lebensalltags im Azraq Refugee Camp in der jordanischen Wüste entstanden. Angetrieben von dem Anliegen, aus „Entfremdung Empowerment zu machen“, wurden von ihrem Team mit lokalen NGOs und Bewohner*innen – sowohl praktische als auch ästhetische – Designs für den Alltag im Camp entwickelt3: darunter die Vertical Gardens, ein hängendes Arrangement aus Joghurtbechern zum Bepflanzen, da es den Bewohner*innen anfangs verboten war, in der Erde „Wurzeln zu schlagen“.

Eine Vorstellung der entindividualisierten Lebensumstände im Camp vermittelt auch ihr T-Serai (2019), ein auf dem Maßstab standardisierter T-Shelter beruhendes Zelt, das sie mit Secondhand-Kleidung und inspiriert von der Textilgeschichte der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) in ein Zuhause oder wie sie es nennt: „einen Ort für transkulturelle Zukünfte“ verwandelte.

Bei der Verarbeitung der Stoffe, aber auch in Form eines Gedichts, das auf einem Monitor Fotoaufnahmen aus dem Camp begleitet, werden die Stimmen der Bewohner*innen miteinbezogen und auf einen multidirektionalen Wissensaustausch gesetzt: So wurde etwa gemeinsam überlegt, inwiefern recycelte Kleidung über die Ausstattung der Zelte hinaus einer nachhaltigen, regionalen Verwendung zugeführt werden könnte, und nomadisches Wissen rund um die den Körper kühlenden, traditionellen Bisht-Umhänge floss auch in Akšamijas Entwürfe für klimaresiliente Kleidung ein.

Dass wir alle in die Themen Migration, Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit verstrickt sind, deutet ein „Webstuhl“ aus recycelten T-Shirts an – als verbindendes Element über den Köpfen macht er noch einmal deutlich: Der Künstlerin geht es nicht um noch mehr Polarisierung, und schließlich trifft sie auch mit diesbezüglich kaum verdächtigen Arbeiten wie Hallucinating Traditions (2024) ins Herzstück rechter Politik: Die KI-basierte Fünf-Kanal-Animation zeigt die Künstlerin mit traditionellen Kopfbedeckungen (von der Goldhaube bis zum „Brothelm“ des Arabischen Frühlings), die sich laufend weiterverwandeln und dynamisch vor Augen führen, dass ein vermeintlich fixierbares „Identitäres“ nur eingebildetes Trugbild ist.

[1] Azra Akšamija, Mosque Manifesto. Propositions for Spaces of Coexistence. Berlin: Revolver Publishing 2015.

[2] Ebd., S. 28.

[3] Zusammengefasst in der Publikation: Azra Aksamija/Raafat Mazjoub/Melina Philippou (Hg.), Designs to Live. Everyday Inventions from a Refugee Camp. Cambridge: The MIT Press 2021.