„Oh you rough mermaid, what are you teaching us about breath?“1 Alexis Pauline Gumbs’ Anrufung der ausgestorbenen Hydrodamalis gigas spielt unter anderem darauf an, dass viele Sichtungen von Meerjungfrauen in früheren Jahrhunderten auf verwandte Arten der Seekuh zurückzuführen waren. Zugleich wird hier die Atemtechnik als Basis jedes Wechselspiels von Ansprache und Zuhören thematisiert. Dabei stehen Meerjungfrauen für ein Scheitern mehr-als-zwischenmenschlicher Verständigung: Um dem Geliebten nah zu sein, tauscht Hans Christian Andersens Kleine Meerjungfrau (1836) den Fischschwanz um den Preis ihrer Stimme. Da sie der Menschenwelt sprachlos begegnet, verschließt diese sich vor ihr.

Oft werden Körper und Stimme der Meerjungfrau als Chiffre unmöglicher Liebe gedeutet. Die Figur taucht als feministische Rächerin ebenso auf wie als Wesen, das sich danach sehnt, aufgehoben zu sein: in einem Naturelement und in einer Gesellschaftsordnung. Der erstrebte Eintritt in die Menschenwelt ist zugleich Eintritt in ein patriarchales System.2

Niemand liebt Meerjungfrauen so sehr wie die oft Stereotype reproduzierende Unterhaltungsindustrie. Daneben aber werden sie auch zu Protagonistinnen jener Geschichten, in denen ausgehend von ökologischen und postkolonialen Fragen neue Erinnerungs- und Handlungsräume erschlossen werden. Anhand dreier Videoarbeiten sei hier der Rolle der Stimme der Meerjungfrauen nachgegangen.

In Patricia Domínguez’ La balada de las sirenas secas (2020) sehen wir Frauen diversen Alters, Angehörige der Aktivistinnengruppe Viudas del Agua („Wasserwitwen“), mit denen die Künstlerin für das Projekt zusammengearbeitet hat.3 Mit den Zungen sammeln sie Tau von Avocadofrüchten und -blättern, als versuchten sie, ihre Lippen mit dem kaum vorhandenen Nass zu befeuchten. Mit LEDs durchstreifen sie das trockene Land, wobei die rasch hin- und herbewegten Lichter die visuelle Spur des Wassers andeuten, in dem sich blaue Streifen durch das Bild ziehen. Die Frauen finden sich in einem Kreis zusammen, die Kamera wechselt immer schneller zwischen ihnen, während sie aus dem chilenischen Wassergesetz zitieren und Folgen der Privatisierung kommentieren. Unbeeindruckt demonstriert eine Kompagnie von animierten Avocados ihren unlöschbaren Durst, während das Geschehen von Stock-Image-artigen Sequenzen sprudelnden Wassers gerahmt wird: Die kommerzielle Ästhetik hat die Szenen fest im Griff. Die Gesten der Frauen künden von Sorge füreinander wie von der Verehrung der Avocado, die ein wichtiges Exportgut und zugleich eine Bürde für das Land darstellt.

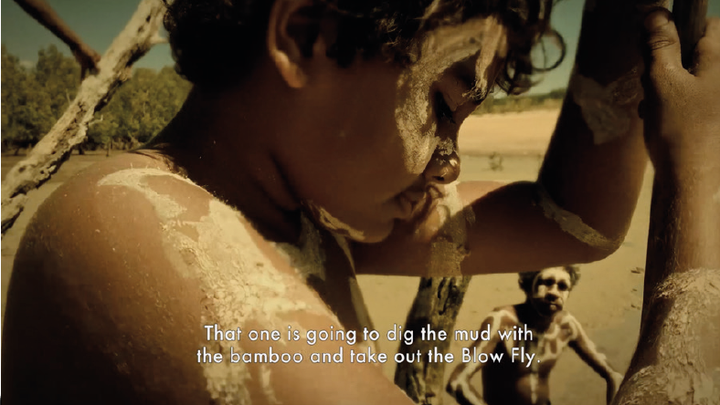

The Mermaids, or Aiden in Wonderland (2018) des Karrabing Film Collective basiert auf Erfahrungen der Gruppenmitglieder, die der Aborigine-Community der Belyuen angehören. Zwei Spaziergänge strukturieren die Handlung, die abweichende Geschichten der Mermaids erzählt. So wird Aiden, von Weißen für medizinische Experimente von seiner Familie getrennt, von einem wiedergefundenen Onkel durch den Busch geführt und vor den Mermaids gewarnt. Auf dem zweiten, parallelen Spaziergang berichtet eine ältere Mermaid dem jungen Kieran, wie sie in früheren Zeiten die Nächte im Mondlicht verbrachte. Erscheinen die Mermaids zunächst als Monster, die unter Zwang angeblich Kinder verschleppen, rückt der Abspann sie in ein anderes Licht: In einer Allianz mit der Schmeißfliege haben sie ihre Community immun gemacht gegen den toxischen Schlamm, der das Land durchzieht, oder: sensibilisiert für ihre (vergiftete) Umwelt. Die Weißen, abgeschirmt durch Hazmat-Anzüge, sind unfähig, die Traumzeit als kosmologischen Grund4 wahrzunehmen; wo die Belyuen auf Hinweise der im Film personifizierten Buschbiene, des Kakadus und Baches hören, unterdrücken sie die warnenden Stimmen.

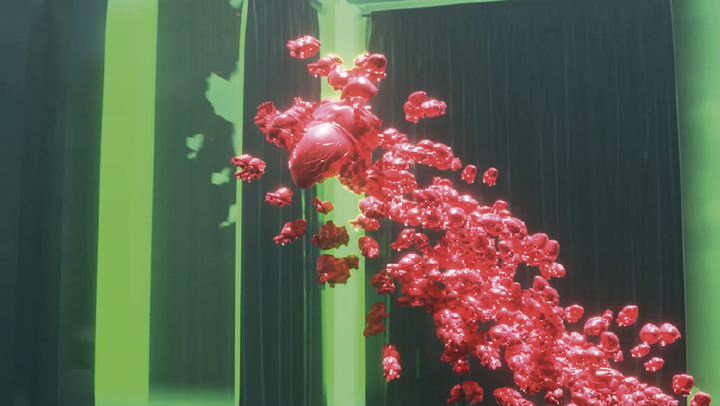

Regina de Miguels AIMISTICA (2023) taucht uns in trübes Meerwasser und digital gerenderte Architekturen. Auf einem fernen Planeten wurde ein aus verschiedenen, biologischen und technischen Komponenten gebildetes „superintelligentes“ Wesen von seinen nicht-menschlichen Symbionten verlassen. Derart unvollständig geworden, berichtet es nun über seine körperlose Suche nach Andockstellen für sinnliche Erfahrung und Liebe. Wir vernehmen ein gesprochenes Voiceover, eine hohe, hallende und später tief gesungene Melodie, während das Wesen auf sein Gegenüber nach dem Vorbild der Teresa von Ávila trifft; von der unsichtbaren Begegnung zeugen sich stetig vermehrende animierte Herzen inmitten schwebender Körperfragmente: „A body like a cheese or a melon, like a date or jerky“, heißt es. Die Vergänglichkeit der Materie, das Sich-Finden, in Symbiose wie Abhängigkeit, wird als Voraussetzung für die Resonanz zwischen Individuen wie auch als Angriffspunkt extraktivistischer Verwertungslogik herausgestrichen: „In this polyphonic home of bones, chorales and voices […] here we are, at last, the unthinkable.“

Typisch für Meerjungfrauengeschichten des westlichen Kanons ist die Trennung von Wasser, Erde und Luft: Die Meerjungfrau kann nur unter Aufgabe der Existenz als Wasserwesen an Land gehen und wird, als der Prinz eine andere heiratet, als Luftgeist errettet. Die beschriebenen Arbeiten jedoch spielen auf einem Terrain, auf dem sich Trockenes und Schlammiges, unter Wasser, über- oder außerirdisch bzw. virtuell Verortetes durchdringen. Die Meerjungfrauen durchstreifen es sprechend und singend, und: mittels mehr als einer Stimme. Was sie sagen, löst Mit- und Gegenbewegungen aus, etwa in der zwischen den Protagonistinnen rotierenden Kamera bei Domínguez; im Springen zwischen den Erzählsträngen bei Karrabing und de Miguel. Die Fortbewegung mittels Stimme kann nicht nur als Metapher für das Atmen gelesen werden; Atemholen ist auch ein Pausieren um zuzuhören; sich von etwas weg- oder auf etwas zu bewegen, kann heißen, davon erzählt zu bekommen.

Um Meerjungfrau zu sein, braucht es Haltung, nicht zwingend ein Frau-Fisch-Kostüm. Die Meerjungfrauen, die ihr Wirken hier vermehrt an Land verlegen, sind Stellvertreterinnen einer unerfüllten Liebe innerhalb eines komplexen Gewebes von Naturkulturen. Alles andere als stumm artikulieren sie, woran es ihnen mangelt. Dem utopisch-dystopisch menschlichen Wunsch, etwas „hinter sich zu lassen“, begegnen sie mit der nonlinearen Verquickung von surrealen Zuspitzungen und Horrorelementen, deren Ursprung in sehr realer Gewalt und Kontamination liegt. Dies zeigt sich in der Einbindung dokumentarischer Bilder oder den an Alltagserfahrungen der Belyuen oder der Viudas del Agua angelehnten improvisierten Szenen.

Die Meerjungfrauen kommunizieren, ohne eine Trennung in mehr oder weniger real erscheinende Welten und Worte vorzunehmen. Sie sind offen, von allen Seiten angesprochen, angegangen zu werden – durch das in Zukunft Mögliche, im Positiven wie im Katastrophalen. Sie treten als Teil einer Gruppe, einer Gesellschaft auf. Meerjungfrausein heißt in diesem Sinn, der eigenen Sehnsucht, Grenzen durchlässig zu halten, eine Stimme mehr noch als Hand und Fuß zu verleihen – und zugleich auf Sehnsüchte anderer angewiesen zu sein. Meerjungfrausein heißt auch, Sehnsucht überhaupt zu identifizieren, nicht als kitschige Romantik, sondern als Wunsch, nicht einfach „nur“ und vor allem nicht allein zu überleben.

„Some say, at this point in capitalism, we are all bent by the shapes we live through“, schreibt Gumbs, die zugleich betont, inwiefern unsere Kapazität stets von jener eines unbekannten Gegenübers abhängt: „I do have all the ways you stretch me.“5 Dies schließt Stimmbänder in Trockenzeiten ein.

[1] Alexis Pauline Gumbs, Undrowned. Black Feminist Lessons from Marine Mammals. Chico, Kalifornien: AK Press 2020, S. 16.

[2] Vgl. Andreas Kraß, Meerjungfrauen. Geschichten einer unmöglichen Liebe. Frankfurt am Main: S. Fischer 2010, S. 354f.

[3] https://www.museothyssen.org/en/node/21915

[4] Vgl. zum Beispiel Tyson Yunkaporta, Sand Talk. Das Wissen der Aborigines und die Krisen der modernen Welt. Berlin: Matthes & Seitz 2021.

[5] Gumbs, S. 46f.