Heft 1/2025 - Netzteil

„Ordnung und Störung von Ordnung“

Radikale Kunst im DDR-Kernforschungszentrum Dresden-Rossendorf

Der Regisseur, Bühnengestalter, Maler und Brecht-Meisterschüler Achim Freyer inszeniert aktuell in Gera und Meiningen gefeierte Operninszenierungen. Zeitgleich war zu seinem 90. Geburtstag eine von Karin Scheel und Johannes Odenthal kuratierte Retrospektive malerischer Werke im Schloss Biesdorf in Berlin-Hellersdorf zu sehen. Überraschung bot dort der „Rossendorf-Raum“ mit abstrakten, poppigen und plastischen Werken aus der Zeit um 1970. Was hat es mit diesem Rossendorf auf sich?1

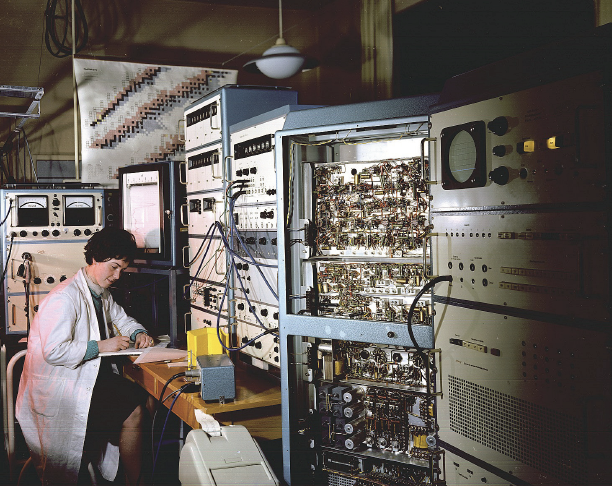

ZfK Rossendorf

20 Kilometer außerhalb von Dresden wurde 1956 blickdicht im Wald mit zwei Zäunen abgeschottet das Zentralinstitut für Kernforschung (ZfK) Rossendorf sowie der erste Atomreaktor der DDR erbaut. Er diente der Produktion von Radiopharmaka und zur Untersuchung polykristalliner Werkstoffe. Der aus der UdSSR gelieferte Teilchenbeschleuniger ging 1958 in Betrieb, wobei man eng mit der TU Dresden kooperierte. Die weltweit drittgrößte kommerzielle Isotopenproduktion lieferte noch 1990 mehr als 100.000 radioaktive Präparate aus, was der DDR existenziell benötigte Devisen bescherte.

Seit Ende der 1960er-Jahre stellten im ZfK aber auch Künstler*innen mit einer abstrakten und konstruktivistischen bzw. konkreten Bildsprache aus, etwa Achim Freyer, Hermann Glöckner, Klaus Dennhard, Horst Bartnig, Manfred Luther, Carlfriedrich Claus oder Max Uhlig; in der Umbruchzeit um 1990 waren dort Computercollagen der Dresdner Bildhauerin Charlotte Sommer-Landgraf zu sehen. Arbeiten wurden auch angekauft, sodass Rossendorf am Ende mit etwa 240 Werken die zweitgrößte Kunstsammlung aller wissenschaftlichen Institute der DDR besaß.2

Bildanalytik: Herrmann Glöckner

Mit dem Gemälde Kleiner Dampfer (1927) entwickelt der bildanalytische Künstler Hermann Glöckner (1889–1987) eine Untersuchung seiner noch gegenständlichen Werke. Eine Fotografie von 1930 ist mit Bleistiftlinien so überzeichnet, dass die wichtigsten Formkanten des Bildes ein „Konstruktionsnetz“ bilden. Der Dresdner Pionier konstruktiver „Faltungen“ blieb gemeinsam mit seiner Frau bis ins hohe Alter darauf angewiesen, als baubezogener Sgraffito-Maler zu arbeiten, war ihm doch weder im Nationalsozialismus noch in der DDR eine offizielle Tätigkeit möglich.

Glöckner hatte 1974 und noch einmal 1979 in Rossendorf ausgestellt. Im Bericht eines „Operativen Vorgangs“ gegen den kuratierenden Physiker Reinhard Koch hieß es: „Der bekannte Dresdner Konstruktivist Hermann Glöckner konnte mit seiner Rossendorfer Ausstellung das Schweigen über seine Kunst in der DDR durchbrechen.“ Zum 100. Geburtstag 1989 widmete ihm das ZfK eine Gedenkausstellung.3

Sieben Tage im Juni: Achim Freyer

Am 25. Juni 1971 öffnete im ZfK die erste Einzelausstellung von Achim Freyer für sieben Tage. Am Folgetag wurde ein Diskussionsabend angesetzt; am Morgen danach folgte eine Privatausstellung in der Stadtwohnung des Rossendorfer Radiochemikers und Co-Kurators Eberhard Gäbler, „besucht von […] vielen anderen Gästen der Rossendorfer Diskussion“4.

In Rossendorf war die Kulturkommission der Gewerkschaft Träger der Veranstaltungen. „Gleich neben dem großen Speisesaal konnten wir einen kleineren Saal für Ausstellungen nutzen und hatten auch ausreichend Geld, Transportmöglichkeiten, freiwillige Helfer und viele der 1.500 Beschäftigten als Kunstbetrachter“, beschrieb Gäbler seine Arbeit. Durch die Abschottung – „Freyer erhält Öffentlichkeit, aber es ist nicht zu öffentlich“, so Koch – war die Ausstellung mit etwa 30 Bildern und Objekten auf Stelltafeln und an den Wänden nur für Mitarbeiter*innen zugänglich. Andererseits galt das größte Wissenschaftsinstitut der DDR mit 1.500 Beschäftigten als eigene Gesellschaft.

Offiziell gezeigte Kunst unterlag in der DDR den Nachwehen des „Formalismus-Streits“ in Abgrenzung zum „westlich-dekadenten Kunstbetrieb“. Abstrakte Kunst war laut Johannes Odenthal „bis dahin mit Ausnahme einer Glöckner-Ausstellung 1969 im Dresdener Kupferstichkabinett in der DDR“ offiziell nicht sichtbar. 1994 erinnert sich der kuratierende Physiker Koch: „Die Grenze wird für uns zu früh dicht. […] Es entsteht in Rossendorf ein Forum für Bildende Kunst, für neue Musik, für Literatur, aber auch zum Beispiel für historische und politische Fragen, das die DDR überlebt hat und heute im Rossendorfer Club fortbesteht. […] Was die Ausstellungen betrifft, so haben die späteren [...] ebenfalls die Gemüter bewegt, doch nie mehr so intensiv wie diese erste Freyer-Ausstellung.“ Rossendorf war laut Koch „für Tage lahmgelegt. Streit um Kunst – am Arbeitsplatz, in der Kantine, im Bus, Polarisation in Pro und Kontra.“

Im Wesentlichen wurden Freyers Werkgruppen Streifen sowie Ordnung und Störung von Ordnung (1967–71) ausgestellt – eine Woche nach Erich Honeckers Grundsatzrede, derzufolge die Künste als Kampfmittel „gegen die ideologischen Diversionsversuche des Imperialismus“ eingespannt werden sollten. Rossendorfs Co-Direktor, der Physiker, „Atomspion“5 und Zentralratsmitglied Klaus Fuchs (1911–188), musste sich zwischen Politik und Engagement seiner Mitarbeiter*innen positionieren.6 „Hilft Freyer uns, den Inhalt unserer Arbeit und den Sinn unseres Lebens zu finden? An den Problemen der wissenschaftlich-technischen Revolution kann niemand im ZfK vorbeigehen.“7

„Die Horizontale steht für ein Ordnungsprinzip, die Vertikale ist eine Störung, die selbst wieder gestört wird. […] Die Ordnung schränkt ein, eine bestimmte Art von Ordnung wirkt zerstörend“ (so Freyer nach Gäbler). „,Nur, Ordnung muß sein‘, sagte der Parteisekretär. Sie wollten von Freyer Formulierungen hören, die sie ideologisch bewerten konnten. Er sprach für mich erstaunlich offen [...] Die Rossendorfer Bilder zeigten ja genau genommen nicht die Störung von Ordnung, sondern die Verletzung des Menschen.“ (Gäbler)

Die Ausstellung blieb geöffnet, sofern Freyer mit einem Vortrag einführte. Hierzu konnte er Kolleg*innen einladen, darunter die Komponisten Reiner Bredemeyer und Wilfried Jentzch, die Ägyptologin Hannelore Kischkewitz, den Regisseur seiner damals aktuellen Clavigo-Bühnenbildgestaltung Adolf Dresen sowie die Maler Hermann Glöckner und A. R. Penck. Während der vollbärtige Freyer sich in Anzug und Krawatte zwängte, hing Penck in kurzen Hosen, T-Shirt und Sandalen sommerlich-leger ab. Wie oft bei avantgardistischen Projekten war auch Werner Schmidt zugegen, der als Leiter des Kupferstichkabinetts in Dresden großen Einfluss auf die zeitgenössische Kunst der DDR hatte. Freyers Premiere in Rossendorf machte spätere nonkonforme Ausstellungen erst möglich.

Trotz aller Widersprüche hatte „die Kernforschung zu dieser Zeit eine gute Reputation. Künstler lassen sich gerne nach Rossendorf einladen. […] Eine Gesprächsrunde ‚Kunst und Naturwissenschaft‘ ist entstanden“, so Koch. Die Schriftstellerin Christa Wolf oder der Opernregisseur Harry Kupfer waren zu Besuch. „Als höfliche Gastgeber fragen wir Naturwissenschaftler die Künstler selten, was sie von unseren Arbeiten halten. Zumal unsere Ergebnisse nicht ganz anschaulich sind. Doch ich nehme an, sie halten uns für ganz passable Gesprächspartner und Bildbetrachter“, erinnert sich Koch.

Sehstücke

Wodurch schlug der „Rossendorf-Raum“ solche Wogen? Freyers Seestück auf gefaltetem und mit blauer Farbe aquarelliertem Papier, aber auch Farbaufstriche auf horizontal gehängter Wellpappe, ein bemalter Farbroller als Fundobjekt, das zart gewellte Relief-Ölbild Schwebend oder ein mit signalfarbenen Streifen und Silberfolie versehenes Wandobjekt auf Basis zweier Teppichrollen markierten die konkrete Radikalität des einzigartigen Werkkomplexes. Immer wieder kommt Freyer auf Weinberge aus bewegter Position von 1968 zurück. Sie geben die Seherfahrung aus einem fahrenden Zug wieder, wobei die Weinstöcke Ausgangspunkt der erstmals gezeigten Streifenbilder waren.

Freyer wie auch seine Kollegen betonen, dass sie Eindrücke aus der beobachtbaren Umwelt verarbeiten und mit ihrer „Kunstwirklichkeit des Bildes“ einen anderen Realismus vertreten, als es der sozialistische oder kapitalistische ist.

Private Kontakte: Eberhard Gäbler

Die parallel zu Freyers Eröffnung bei Gäbler organisierte Eröffnung bot rare Gelegenheit, mehr zu sehen: „Ich habe neben meiner Wohnung, im Gartenhaus der Hofmannstraße 46, einen 30 m2 großen Raum dazugemietet. Es war ein baufälliger Trockenboden mit einer verschließbaren Stahlblechtür.“ 20 Autominuten vom ZfK entfernt wurden neben Arbeiten von Waskja Götze, Karl-Heinz Schäfer, A. R. Penck, Peter Herrmann und Wilhelm Müller erstmalig Bilder des Berliner Malers Horst Bartnig gezeigt. „Freyer empfahl mir Künstler […]. Private Kontakte, das war der Weg.“ Die Ausstellungen hatten laut Koch eine „ziemlich große öffentliche Wirkung. […] Das war ein heikles Unterfangen und hätte Berufsverbot, wohlgemerkt für Gäbler, bedeuten können.“8

Gegenstandslose Welt: Horst Bartnig

Horst Bartnig (*1936) begann wie Freyer als Bühnenmaler. Seit Mitte der 1960er-Jahre sind starke Farben und einfache Geometrien Hauptbestandteil seiner Bilder. Im April 1974 organisierte Gäbler für ihn die „4. Private Ausstellung“. Dort knüpfte Bartnig Kontakte zu den Wissenschaftlern in Rossendorf und stellte 1976 aus. „Die Naturwissenschaften und die Mathematiker haben mich eher entdeckt als die Kunsthistoriker. Sie haben in meiner Arbeit ihre eigene Arbeit wiederempfunden“, erinnert sich Horst Bartnig in einem Gespräch mit Berit Hempel 2018.

Ab 1979 konnte er im Zentralinstitut für Informatik und Rechentechnik in Berlin-Adlershof arbeiten. „Die dafür genutzten Besm-6-Programme einer Großrechneranlage halfen entscheidend, Ordnung und Übersicht in die zahlreichen Möglichkeiten zu bringen“, hieß es 1982 in der DDR-Computergrafikzeitschrift ALPHA. „Schließlich wurde das mit einem Zeichen-Software-Paket über das Besma-6 steuerbare Zeichengerät sigigraf 1677 (aus der CSSR) in die Zusammenarbeit einbezogen“ – dieses wiederum wurde von der DDR-Rechenanlage ES 10 20 angesteuert. In einem Land, wo Drucker unter Verschluss gehalten wurden, hatte Bartnig einen privilegierten Zugriff auf Rechenkraft und Plotter.

Bartnigs erste Computergrafiken entstanden auf der Grundlage errechneter Variationen. Beim Mappenwerk Unterbrechungen Serie 1–14 (1984–85) fertigte er auf Basis der Ausdrucke sechs Strichätzungen im Handdruck her. Auch bei der 1987 begonnenen Serie Unterbrechungen überträgt er in „forschenden Experimenten“ rechnergenerierte Linien mit Acrylfarbe auf Leinwand. Was der Computer nicht zeichnen soll, die Unterbrechungen zwischen den Strichen, wird zum eigentlichen Malziel. Analog zur Pause in der Musik thematisiert er in der Malerei das Unsichtbare.

HZDR

Die DDR-Regierung plante 20 Kernkraftwerke, um von der toxischen Braunkohle-Verstromung loszukommen. Die beiden seit 1966 bzw. 1974 in Betrieb genommenen AKWs Rheinsberg und Greifswald sowie das im Bau befindliche Werk bei Stendal wurden nach Anschluss der DDR abgerissen. Nach der „Wende“ – und der Katastrophe von Tschernobyl 1986 – wurden die meisten Mitarbeiter*innen entlassen. Ende 1991 trat das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) das kontaminierte Erbe des ZfK an.9 Der ebenfalls neu gegründete Geschäftsbereich VKTA für Strahlenschutz, Analytik und Entsorgung war für den Abriss der Forschungsreaktoren sowie die Beseitigung radioaktiver Stoffe zuständig.

Das HZDF arbeitet heute an Möglichkeiten künftiger Energieversorgung und neuen Speichertechnologien. Gewinnung bzw. das Recycling strategisch wichtiger Rohstoffe sowie Erkundungsverfahren für den Bergbau sind im Kontext des boomenden Chip-Clusters „Silicon Saxony“ zu betrachten, dessen Ursprünge neben Rossendorf das VEB Kombinat Robotron in Dresden gelegt hat.

Nach 1989/90 wurde – wenn auch verhalten – an die Rossendorfer Kulturarbeit angeknüpft, weshalb 2016 die Wandarbeit Strahlen von Karl-Heinz Adler (1927–2018) noch zustande kam. Möglicherweise lebt die Rossendorfer Kulturarbeit bald wieder auf, soll doch ein Kurator vor Ort diese Phase neu beleuchten.

[1] Die Geschichte des „Rossendorf-Komplexes“ lässt sich bislang nur wie ein brüchiges Mosaik aus verstreuten Spuren zusammenfügen und ist Teil des Ausstellungsprojekts Robotron & Co. von Jochen Becker.

[26 Zur sachgerechten Lagerung sind viele Exponate in die Obhut der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden übergegangen und korrigieren den vom Sozialistischen Realismus geprägten DDR-Bestand.

[3] Vor der Kantine in Rossendorf wurde 2010 die schon 1936 entworfene und 1981 von Mitarbeiter*innen des ZfKs angefertigte, jedoch lange eingelagerte Edelstahlversion einer kleinen Faltungsskulptur wieder aufgestellt.

[4] „Eine Folge des kulturellen Klimas war, daß zwei Drittel aller Personen […] eines Tages […] die DDR verlassen.“ (Eberhard Gäbler, Erinnerungen an eine Freyer-Ausstellung, in: Achim Freyer. Chaos und Stille – eine Retrospektive. Galerie der Stadt Kornwestheim, 1992, S. 19)

[5] Klaus Fuchs floh aus Nazi-Deutschland und schloss sich 1943 gemeinsam mit britischen Forschern dem Manhattan-Projekt in Los Alamos an. Von dort gab er sein Wissen an die Sowjetunion weiter. 1950 wurde Fuchs in Großbritannien wegen Spionage angeklagt und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Begnadigung übersiedelte er 1959 in die DDR.

[6] „Plötzlich waren sie da: der Parteisekretar, der Vorsitzende der Institutsgewerkschaftsleitung und der Stellvertretende Institutsdirektor, Prof. Klaus Fuchs. […] Freyer merkte sofort: sie waren nicht gewohnt, sich Bilder anzusehen. Also erklärte er, daß diese Bilder nicht abbilden, sondern eine eigene Wirklichkeit herstellen.“ (Gäbler, Erinnerungen an eine Freyer-Ausstellung, S. 15)

[7] Aus der Stellungnahme von Klaus Fuchs am 22. August 1971.

[8] Gäbler rettete Freyers Arbeiten nach dessen Republikflucht in seiner Berliner Wohnung: „Er kam kaum ins Bett und in die Küche, so eng standen die Bilder […]. Dann ist die Mauer gefallen, und er hat mich angerufen […], ‚bitte holen Sie Ihre Bilder ab. […] Ich möchte mal wieder meine Tapeten sehen‘.“ (Achim Freyer im Gespräch mit dem Autor am 29. Januar 2025)

[9] Mareike Bernien und Alex Gerbaulet widmeten sich 2021 in ihrem Projekt Sonne unter Tage dem im Erzgebirge geschürften Uran, seiner „Rückkehr“ aus der Sowjetunion in Form von Brennstäben oder Nuklearwolken aus der Sowjetunion sowie den Aktivitäten von DDR-Arbeiter- und Umweltaktivist*innen.