Oslo. Als starker Kontrast zur luftigen Lage auf der Halbinsel Tjuvholmen, wo das Astrup Fearnley Museum in Oslo mit seiner einladenden Holzfassade steht, entfaltet sich im Inneren Frida Orupabos bislang umfangreichste Einzelausstellung: düster, konsequent, rigide – und doch mit Raum zum Atmen kuratiert. In On Lies, Secrets and Silence präsentiert die norwegische Künstlerin eine Vielzahl fotografischer Collagen und Installationen, von kleinteilig bis großformatig. Ebenso markant wie der Übergang von der sonnigen Halbinsel in die zurückgenommenen Grautöne der Ausstellung ist die thematische Rahmung der Schau. Was die unterschiedlichen Elemente inhaltlich verbindet, ist eine hingebungsvolle Untersuchung von Bildkulturen und bilderbasierten Archiven, stets mit einem kritischen Blick auf die Repräsentation und Sexualisierung des weiblichen und/oder Schwarzen Körpers.

On Lies, Secrets and Silence nimmt das Zuhause als Ausgangspunkt, um über Themen zu sprechen, die unser tägliches Leben begleiten, und legt gekonnt die komplexen Implikationen einer bildergeleiteten Welt offen. Orupabos Collagen schaffen Szenen, die sowohl eine vertraute Nähe als auch eine befremdliche Distanz vermitteln. Bereits die monumentale Vorhanginstallation Her (2024) am Eingang der Ausstellung offenbart den Konfrontationskurs, mit dem Orupabos Bildwelten auf die Besucher*innen zugehen. Erste starrende Augenpaare, jedoch gefaltet und dadurch leicht verklärt, bereiten auf die vielen weiteren Blicke vor, die einem im Laufe der Ausstellung entgegengeworfen werden. Der Blick als performativer Akt – als Reaktion, als Widerstand, als Aneignung. Auf und zwischen mehreren riesigen, fast bedrohlich wirkenden weißen Podesten platziert, finden sich Fotos und Skulpturen, die das zweidimensionale, teils digitale Ursprungsmaterial, welches die Künstlerin akribisch sammelt, installativ in den Raum übersetzen. Die Erhöhung und farbige Codierung nutzt Orupabo, um bestehende Machtverhältnisse sichtbar zu machen und zu hinterfragen.

Die Verwendung unterschiedlicher Materialien und Untergründe – mal auf Dibond, mal auf Papier, mal direkt auf der Wand – verleiht den Werken zusätzliche Tiefe. Viele Arbeiten sind auf dickes Aluminium aufgezogen, ein Material, das sich durch die gesamte Ausstellung zieht und auch ihren Inhalten mehr Gewicht zu verleihen scheint. Besonders auffällig sind die in verschiedenen Bildebenen aufgebauten, sich leicht von der Wand abhebenden Figuren und ihre Zusammensetzung. Mit scharfen Schnittkanten versehen und auf eleganten Metallgestellen befestigt, können manche ihrer Teile – zumindest scheinbar – bewegt werden und erlauben so die Konstruktion handlungsmächtiger Körper, die gleichzeitig aber auch Zeug*innen eines Paradigmenwechsels einer lange Zeit naturalisierten Kultur der Passivität werden.

Eine große Projektion in einem Videoraum im hinteren Teil der Ausstellungsfläche zeigt Schwarz-Weiß-Szenen medizinischer Untersuchungen – eine kritische Auseinandersetzung mit historisch weißen und männlich geprägten Normen in der Medizin. Auch die erste raumgreifende Installation im oberen Geschoss, Of Course Everything Is Real (2024), lässt sich als skulpturale Referenz auf die Fragmentierung des weiblichen Körpers lesen, welche die Ausstellung häufig zum Thema macht: ein dekonstruiertes Gesicht, das an Edelstahlhalterungen an verschiedenen Stellen in den langen, schmalen Raum eingepasst wurde.

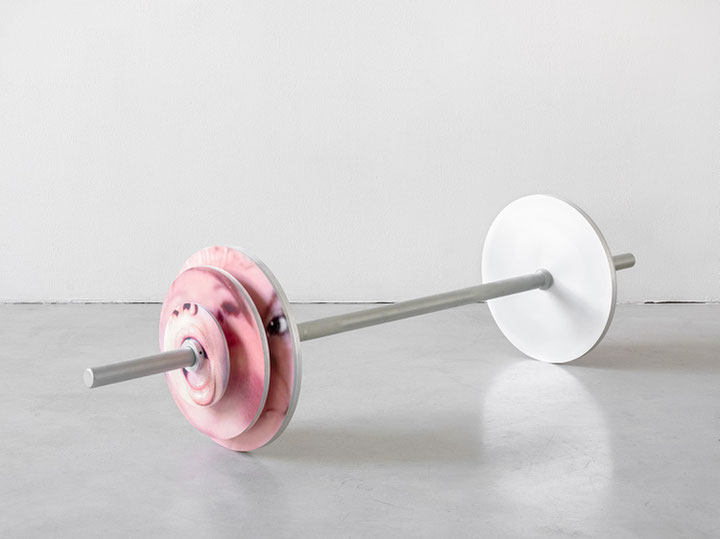

Im Nebenraum werden die weißen Museumswände zur Arbeitsfläche – fast wie Papier für die menschengroßen Collagen. Ein architektonisches Passepartout für die einzelnen Arbeiten, die – obwohl kreuz und quer verteilt – ihre Beziehung zueinander deutlich machen. Eine der sehr wenigen Abbildungen eines weißen Körpers findet sich auf den Gewichten einer Langhantel mit dem Titel White Happiness (2024) – ein direktes, aber starkes Zitat. Einen schonungslosen Höhepunkt erreicht die Präsentation in ihrem letzten Raum. Die Videoinstallation House Party (2024), projiziert auf eine Art Puppenhaus von zwei Seiten, bietet Einblicke in die Schattenseiten des Eigenheims und die darin enthaltenen Beziehungen. Während im Untergeschoss eine Party in vollem Gange ist, sieht man im Obergeschoss eine wilde Kussszene, die unweigerlich die Frage aufwirft, ob es sich um einen konsensuellen Liebesakt handelt.

Die Ausstellung, entstanden in Kollaboration mit der Bonniers Konsthall in Stockholm, wo sie in reduzierter Form bereits letztes Jahr zu sehen war, borgt sich ihren Titel aus einer Prosasammlung von Adrienne Rich, einer der bekanntesten amerikanischen Dichterinnen und feministischen Theoretikerinnen. Vereinzelt lassen sich Vergleiche mit dem Werk Arthur Jafas konstruieren, welcher maßgeblich an der frühen Sichtbarkeit von Orupabos Arbeiten beteiligt war. Er entdeckte Frida Orupabo zunächst über Instagram, wo sie unter dem Namen @nemiepeba digitale Collagen postete. Beeindruckt von ihrer Arbeit, nahm Jafa Kontakt auf und kuratierte Orupabos Werke in wichtige Ausstellungen seiner Reihe A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions (unter anderem in der Serpentine Gallery, London, 2017).

Was die Praxen der beiden Künstler*innen vereint, ist nicht nur die intensive Auseinandersetzung mit Bildarchiven aus dem Blickwinkel der afrikanischen Diaspora, sondern die erfolgreiche Übersetzung von Möglichkeitsräumen und deren Aufbereitung für ein kunstinstitutionelles Publikum. Orupabos Arbeiten kreisen häufig um den Schwarzen weiblichen Körper und dessen Marginalisierung und Ausbeutung. Indem sie diesen Körper ins Zentrum ihrer Werke rückt, zeigt sie, wie er sich den Grenzen und Zuschreibungen herkömmlicher Archive entzieht. Mehr noch: Sie inszeniert ihn als vielschichtiges, widerständiges Subjekt – historisch wie gegenwärtig. Reflexionen zu Misogynie und epistemisch geprägter, kolonialer, teils sexualisierter Gewalt treffen hier auf eine sensible Künstlerin mit ausgeprägtem ästhetischen Feingefühl, die ihre eigene Biografie stilvoll mit Mode, Popkultur und Alltagsästhetik verbindet.