Ostrava. Etwas außerhalb des Zentrums steht ein ausrangiertes Geschäftsgebäude der Firma BAUHAUS. Auf einem der Auslagenfenster klebt ein riesiges weißes X. „GARDEN OF THE FUTURE“ ist darauf zu lesen und dieser Garten breitet sich im Schauraum weitläufig aus. Erdhaufen, Schutt, ein abgewrackter Jeep, Grünpflanzen, die sich ihren Weg bahnen. Auf der anderen Straßenseite ragt ein imposanter Turm aus dunklen Ziegeln in die Höhe, zwei Rundfenster verleihen ihm das Aussehen einer Eule, von der links und rechts die Langgebäude wie Flügel weg ragen. In diesem ehemaligen Schlachthof ist PLATO zu Hause, die Galerie für zeitgenössische Kunst in Ostrava, umgeben von einem der schönsten städtischen Gärten, die ich je gesehen habe. „This is the garden of the present“, sagt Marek Pokorný, der Direktor von PLATO, und schlägt damit den kontextualisierenden Bogen zur gegenüberliegenden Straße, der absolut programmatisch für die Ausrichtung des Hauses ist.

Diese Verschränkung von Vergangenheit und Gegenwart bestimmt als Denkfigur auch das Konzept der Ausstellung Kino Kosmos, die, kuratiert von Daniela und Linda Dostálkovy, das gleichnamige, noch immer existierende Gebäude im nicht allzu weit entfernten Třinec als Ausgangspunkt setzt, um anhand sehr unterschiedlicher künstlerischer Positionen Ostrava als Streupunkt von Industrie, Ökologie und Kultur zu assoziieren. Erbaut in den 1960ern, war das Kino Kosmos Teil einer Wohnsiedlung für die Arbeiter*innen von Třinec, das – wie Ostrava – ein Eisenwerk vorzuweisen hatte und dementsprechend eine Infrastruktur zur Verfügung stellen sollte, die den dort ansässigen Menschen auch Gelegenheit zur ideologiegetönten Unterhaltung bot.1

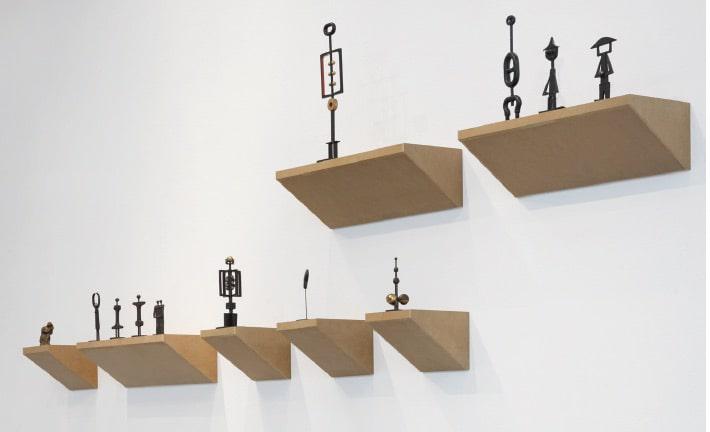

Am Beginn steht zunächst ein Staunen über die Dimension des ersten lichtdurchfluteten Ausstellungsraums, in dem die Objekte luftig platziert sind. Eine Mischung aus noch nicht zuordenbaren Sounds legt sich ins Ohr, eingeleitet wird der Gang durch die Halle aber von mehreren figurativen Skulpturenensembles des tschechoslowakischen Künstlers Rudolf Štafa (1925–2014), der in den 1960er-Jahren von den Třinecer Werken für deren Werbeabteilung engagiert wurde und dort Metall als künstlerischen Rohstoff für sich entdeckte. Die Prägung der Ostraver Gegend durch die Schwermetallindustrie ist allgegenwärtig, sie hat sich im Stadtbild festgesetzt, ist von Gewicht und wird von den Kuratorinnen in feinere Stofflichkeiten übersetzt. Ein Beispiel dafür sind die drei gedruckten, tafelbildgroßen Leiterplatten von Andreas Greiner, die im zweiten, dunkleren Raum der Ausstellung von einer KI erstellte Motive barocker Zukunftsvisionen zeigen: ein zinnoberroter Wirbelsturm in Blowin’ in the Wind (2023), hoher Wellengang in Five Feet High and Rising (2023) und ein Luftschiff in Exodus (2023), das wirkt wie die Neuinterpretation eines Zeppelins aus dem 18. Jahrhundert durch Studio Ghibli, zieren die Bildträger. Wunderschön schauen diese Katastrophen und Ausstiegsszenarien aus, tatsächlich wie nicht von dieser Welt. Diese Zusammensetzung alternierender Räume und Zeitlichkeiten in ein Ganzes charakterisiert auch die Arbeit Bark with a Trace (2022) des Duos Margit Lukács und Persijn Broersen. Platziert in einem aus Holzplatten gebildeten Kubus ist diese Videoarbeit zu sehen, die einen digital konstruierten Raum in Bewegung zeigt, der sich aus Hunderten Detailfotografien von Rinden aus dem Białowieża-Urwald zusammensetzt. Dabei handelt es sich um Fragmente eines der letzten Urwälder Europas. Gelegen an der Grenze von Polen und Belarus, zählt er seit 1979 zum Weltnaturerbe der UNESCO und ist in den letzten Jahren verstärkt von Abholzungen bedroht, die immer wieder vom europäischen Gerichtshof gestoppt werden – noch. Die Videoarbeit von Lukács und Broersen konstruiert einem Videospiel gleich die animierte Zukunftsvision, die eine Katastrophe zur Ursache haben wird. Das ist bedrückend und doch sind die von der sphärischen Musik Berend Dubbes begleiteten Bilder eingängig, im Dunkel des Kubus, der erfüllt ist vom, die Immersion verstärkenden Duft der Holzpaneele. Der olfaktorische Reiz sei keine Absicht gewesen, heißt es vonseiten PLATOs. Was für ein glücklicher Zufall.

Gezielt gesetzt und dabei wie Rätsel durch die Ausstellungsräume verstreut sind die Skulpturen von Selmeci Kocka Jusko. Alltags- und Gebrauchsgegenstände aus Materialien, die der Realität dieser Dinge zuwiderhandeln. So gibt es beispielsweise einen Windsack aus steif geflochtenem Korb zu bestaunen, der durch die Praxisferne der Werkstoffwahl den ganzen Witz dieser Methode entfaltet.

Wie Raum und Objekte in Ostrava achsenförmig einander zuspielen, zeigt sich auch mit Stéphanie Lagardes Film MINIMAL SWAY WHILE STARTING MY WAY UP (2021), in dem ein Lift die Hauptrolle spielt, der sich aus den Höhen neondurchfluteter Wolkenkratzer-Citys seinen Weg in den Untergrund bahnt, dorthin, wo das Gestein abgebaut wird. Zu sehen ist dieser Film bei hellstem Tageslicht unter einem der großen Rundbogenfenster von PLATO, das am Tag des Besuchs den sommerlichen Himmel freigibt. Noch nie war es im Kosmos so hell.

[1] Zur Planung und Entstehung von Kino Kosmos empfehle ich die Lektüre von Kino Kosmos under the Cosmic Sun von Markéta Žáčková, die mit einer Soundinstallation in der Ausstellung vertreten ist; https://octopus-press.cz/en/Octopus-Press/Kino-Kosmos-Pod-Kosmickym-Sluncem. Ich danke Dita Eibenová von PLATO sehr für den Hinweis auf diesen Artikel.