Heft 1/2011 - L’Internationale

Sixties, sweet and sour

Gespräch mit Marko Pogacnik und Peter Weibel über die Anfänge ihrer künstlerischen Laufbahnen

Marko Pogacnik und Peter Weibel gehören zur Generation jener Künstler, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufwuchsen und Mitte der 1960er-Jahre erstmals in Erscheinung traten. Die beiden verbindet nicht nur ihre anfängliche Arbeit mit Konkreter Poesie und ihr medienübergreifender konzeptueller Ansatz, sondern auch das Aufgreifen von Happening orientierten bzw. aktionistischen Kunstformen. Pogacnik gehörte von 1966 bis 1971 der slowenischen Künstlergruppe OHO an, die frühe Konzeptkunst- und Land-Art-Projekte in Jugoslawien umsetzte; Weibel arbeitete ab 1966 im Umfeld der Wiener Aktionisten und war in der Folge maßgeblich an der Entwicklung des Expanded Cinema und der Medienkunst in Österreich beteiligt. Zu Beginn der 1970er-Jahre liefen die beiden Karrieren diametral auseinander. Während Pogacnik eine Landkommune gründete, die bis 1979 existierte, und sich später verstärkt der Geomantie zuwandte, machte sich Weibel als Chronist, Theoretiker und unermüdlicher Praktiker von Aktions- und Multimediakunst international einen Namen. Retrospektiven von OHO fanden 1994 in der Moderna Galerija Ljubljana und in der Neuen Galerie Graz statt. Peter Weibels »das offene werk 1964–1979« war 2004 in der Neuen Galerie Graz, 2006 in der Mücsarnok Kunsthalle in Budapest und 2006 in der Sammlung Falckenberg in Hamburg zu sehen.

Christian Höller: Der Fokus des folgenden Gesprächs liegt auf der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre, als Ihre künstlerischen Karrieren begannen. Ich möchte zunächst einige Parallelen in Ihren Lebensläufen ansprechen: Beide wurden Sie 1944 geboren, beide wuchsen Sie in den unmittelbaren Nachkriegsjahren auf, die in Österreich von einem entschieden konservativen, ja reaktionären Klima gekennzeichnet waren, mit vielen Überresten aus der Nazizeit, die sozial wie institutionell präsent waren. Jugoslawien erlebte in dieser Zeit den berühmten Bruch Titos mit der UdSSR, dem sowjetischen Sozialismus, und die Suche nach einem »dritten Weg«, was vielerlei gesellschaftliche Konsequenzen nach sich zog. Gleichzeitig setzte in beiden Ländern, Österreich wie Jugoslawien, Anfang der 1960er-Jahre eine Phase westlich orientierter Konsumkultur ein, während politisch eine höchst rigide Staatsbürokratie herrschte. Inwiefern waren die damaligen sozialen und kulturellen Realitäten ein entscheidender Faktor für Sie, mit der künstlerischen Arbeit zu beginnen?

Marko Pogacnik: Für mich war diese Situation insofern ausschlaggebend, als wir Jungen – ich hatte meine erste Ausstellung 1962, als ich 18 Jahre alt war – mit einer sozialistischen Gesellschaft konfrontiert waren, die uns wie ein großer Schwindel vorkam. Es mangelte ihr schlicht und ergreifend an Wahrheit. Zum einen war da die Art und Weise, wie die Politiker redeten, und zum anderen die Realität dahinter. Dies empfand ich als Aufruf zu sagen, wie ich mich wirklich fühlte. Jugoslawien versperrte sich damals keineswegs dem Modernismus, aber ich merkte, dass es weitaus provokantere Formen von moderner Kunst gab als die damals gängigen, Dada etwa. So suchte ich von Anfang an nach Extremen, was mich in Konflikt mit den kommunistischen Behörden brachte. Dies wiederum führte zu der Einsicht, dass die Kunst etwas mit Wahrheit zu tun hatte. Obwohl wir so jung und in gewisser Hinsicht unbedarft waren, konnten wir erhebliche Reaktionen mit unserer Kunst hervorrufen. Sie erschien mir wie ein Werkzeug, um Veränderungen herbeizuführen, und meine frühesten Arbeiten standen ganz im Zeichen dieser Idee. Später dann, ab 1965, wollten wir die Welt insgesamt und nicht mehr bloß die kommunistische Realität verändern.

Höller: Gab es in Österreich ein vergleichbares Szenario?

Peter Weibel: Ich denke, die Situation hier war sehr ähnlich. Ich fühlte mich in den 1960er-Jahren genauso isoliert, als ob ich hinter dem Eisernen Vorhang gelebt hätte. Erst ab 1970, als Bruno Kreisky mit einer Minderheitsregierung an die Macht kam, änderten sich die Dinge langsam. Aber davor bestand kein großer Unterschied, ob man in Österreich, in Ungarn, Polen oder Jugoslawien lebte. Als ich 1964 von meinem Studienjahr in Paris nach Wien kam, erschien mir die Situation wie eine Fortsetzung des Faschismus – viele damalige Lehrer und Universitätsprofessoren waren ja Nazis gewesen. Als wir etwa 1967 an der Universität über Wittgenstein sprechen wollten, sagte der damalige Philosophieprofessor Erich Heintel, Wittgenstein sei kein Philosoph gewesen und auch der ganze Wiener Kreis nicht. Also durfte nicht über Wittgenstein geredet werden oder sich nur über ihn lustig gemacht werden, wie es Heintel in einer Vorlesung tat. Insgesamt gab es eine starke Kontinuität des Nationalsozialismus, selbst in der Regierung Kreisky, in der drei Exnazis saßen, was selbst heute noch ein Riesenschock ist. Aber das war das Klima, in dem wir mit unserer künstlerischen Arbeit begannen. Beispielsweise konnte man mit österreichischen Avantgardefilmen keine Institution finden, die diese zeigen wollte. Selbst das Österreichische Filmmuseum unter Peter Kubelka lehnte dies ab. Vermutlich fürchtete er um seinen Posten, weil er ein Staatsmuseum leitete. Das Gleiche galt für die Aktionskunst. Als Otto Mühl, Günter Brus, Hermann Nitsch, Kurt Kren und ich 1966 nach London zum legendären Destruction In Art Symposium (DIAS) eingeladen wurden, gingen Brus und ich zum damaligen Wiener Kulturstadtrat, um dort eine Reiseunterstützung zu erbitten. Er schaute uns an und fragte, warum er uns denn unterstützen sollte, schließlich seien wir ja keine Künstler. Darauf antwortete ich – ich war um einiges jünger als Brus und viel naiver –, dass wir sehr wohl Künstler, und zwar in der Tradition von Kokoschka, Klimt und Schiele seien. Woraufhin der Kulturchef meinte, das sei genau das Problem, diese wären nämlich auch keine Künstler gewesen, denken Sie doch an Kokoschkas Drama »Mörder, Hoffnung der Frauen« – die Expressionisten, die heute das Aushängeschild von Wien sind!

Höller: Sie begannen beide ihre künstlerische Laufbahn mit sprach- bzw. textbasierten Arbeiten. Marko Pogacnik, der sich nebenher viel mit Zeichnung befasste und mit der Gruppe OHO später dann Aktionen und Happenings bis hin zu Land-Art-Projekten durchführte, widmete sich zu Beginn hauptsächlich der konkreten und visuellen Poesie. Er arbeitete an der Erfindung formaler, abstrakter Sprachen und hat später mit OHO viele Künstlerbücher, Kataloge und Textarbeiten produziert. Auch bei Peter Weibel spielte die konkrete Poesie am Anfang eine große Rolle. Dies entwickelte sich in der Folge zu anderen Formen textbasierter Kunst weiter, etwa Ansprachen, »Action Lectures« oder »Attack Lectures«, wie man damals sagte. Auch seine späteren Multi- oder Mixed-Media-Arbeiten haben zumeist eine sprachliche oder textuelle Komponente. Warum war die Sprache für Sie beide ein derart wichtiger Ausgangspunkt? Ging es dabei vorrangig um Sprache als Medium des sozialen Konsenses oder der sozialen Kontrolle? Oder welche anderen Beweggründe standen dahinter?

Pogacnik: Vielleicht sollte man fragen, warum das Ganze nicht von Anfang an Performance Art war. Aber die Sache war so, dass wir als Erstes unsere Philosophie entwickelten, eine Art Lebens- und Realitätsbetrachtung, und diese ließ sich nicht einfach auf rationale Weise formulieren. Vielmehr wollten wir auf ganz einfache Weise nach dem Wesen der Dinge fragen, das schließlich im Grunde nichts Rationales ist. So entstand die Idee, dass in einer Kombination von Linien und Wörtern mehr zum Ausdruck gebracht werden konnte als mit klassischer Malerei etwa. Und dass die komplexe Philosophie, die hinter dieser Kunst steckte, auf diese Weise formulierbar war. Auch gab es zu Beginn keinerlei Unterstützung von irgendjemandem. Ich brachte etwa 20 Künstlerbücher heraus, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, die ich alle selber druckte. Mein Schwiegervater hatte während des Kriegs eine kleine Druckerpresse betrieben, auf der er Partisanenschriften druckte. Diese kaufte ich ihm ab und fertigte damit händisch so viele kleine Publikationen, wie wir uns leisten konnten. Daneben war auch ein bestimmter Minimalismus sehr einflussreich – in der Hinsicht, dass man sich von großen Werken abwandte und stattdessen kleine, essenzielle Dinge herstellen wollte, deren materieller Wert eher gering war. Die Kunst sollte jenseits ihres ökonomischen Werts einem sehr einfachen Ausdruck verpflichtet sein.

Höller: Wie war es um den Aspekt der Zerstörung bestellt? Ging es um so etwas wie die formale Dekonstruktion der Alltagssprache?

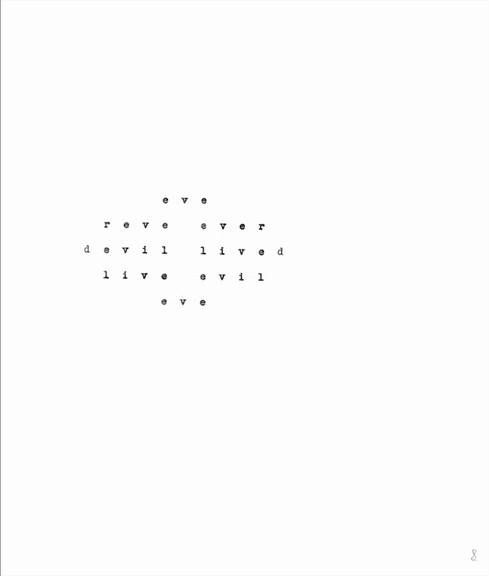

Pogacnik: Ein wichtiger Aspekt unserer Philosophie war, dass durch die Rationalisierung der Welt das Leben zerstört wird. Wenn man alles erklären will, verengt sich das Leben immer mehr, und wir wollten eine andere Beziehung zur Realität als die der reinen Vernunft herstellen. Deshalb erfanden wir neue, nicht logische Ausdrucksweisen, die dieser Rationalität zuwiderliefen – Letztere war im Sozialismus in all den Ansprachen ohne tatsächlichen Wahrheitsgehalt sehr präsent.

Höller: Peter Weibel, was war für Sie der Auslöser, sich der Kunst zunächst in Form von Konkreter Poesie zuzuwenden?

Weibel: Mir ging es primär um den Aspekt der Destruktion. Es gibt im Modernismus eine starke ikonoklastische Tendenz, und innerhalb der modernen Kunst wenden sich zahlreiche Ansätze gegen Repräsentation und Illusion. Sie ist gleichsam antivisuell verfasst, da das visuelle Bild als Teil der Konsumkultur aufgefasst wird. Ein anderer Aspekt, und dies betrifft mehr den lokalen Wiener Kontext, betrifft die Tradition der Sprachkritik. In dieser Hinsicht war Fritz Mauthner sehr einflussreich, aus seinem Umfeld stammte auch Gustav Landauer, der dem Anarchismus anhing und sich an der Münchner Räterepublik 1919 beteiligte. Mauthner hatte seine »Beiträge zu einer Kritik der Sprache« bereits 1901/02 veröffentlicht und war damit viel früher dran als Wittgenstein. Seine Kritik der Sprache war als Kritik der Wirklichkeit angelegt, da diese sprachlich konstruiert ist – etwas, das John Austins »How To Do Things With Words« (1962) um Jahrzehnte vorwegnimmt. Ich hatte damals viele Diskussionen mit Ernst Jandl und Oswald Wiener über die Rolle der Sprache, wie selbst die Wissenschaft sprachlich konstruiert ist, und dass man, wenn man die Realität verändern will, zunächst die Sprache attackieren muss. Es gab also zwei Linien: die ikonoklastische Tendenz innerhalb des Modernismus und die lokale Tradition der Sprachkritik als Kritik der Wirklichkeit. Das Interessante war, dass die New Yorker Konzeptkünstler um 1966/67 in erster Linie den frühen Wittgenstein lasen – man denke an den berühmten Satz aus dem »Tractatus«, 4.021 – »Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit«. Dagegen wandte sich bekanntermaßen der späte Wittgenstein, der sagte, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch. Das war der performative Wittgenstein, dem auch Austin folgte, und der hier in Wien unser »Local Hero« war. Ich machte also textbasierte Performances, um zu zeigen, wie die Welt in ihren Bedeutungen durch einen bestimmten Sprachgebrauch konstruiert ist. Während man in New York den frühen Wittgenstein entdeckte, arbeiteten wir mit dem späten Wittgenstein.

Höller: Das destruktive Ansinnen ging aber entschieden über die Sprache und was man mit Sprache machen konnte hinaus, oder?

Weibel: Wir dachten, dass eine kritische Haltung einzig auf textueller Ebene, indem man den Text dekonstruiert, möglich ist – oder über den Körper. Dies war der zweite wichtige Aspekt, der dem Diktum Foucaults folgte, dass die Politik entscheidend über den Körper stattfinde. Wir hatten also zwei große Aufgaben vor uns: kritisch gegenüber dem Körper zu sein, und kritisch gegenüber dem Text zu sein.

Höller: Ihre destruktiven Energien gingen weit über das hinaus, was auf einem Blatt Papier stand. Beim DIAS in London gaben Sie eine »Lecture Destruction« mit dem Titel »Proposals on Non-Affirmative Art«, was in eine Aktion Otto Mühls mündete, der Sie bandagierte und so am Vortragen hinderte. Beim berühmten Happening »Kunst & Revolution« 1968 hielten Sie eine »flammende Rede«, bei der ein von Ihnen getragener Handschuh in Flammen aufging. Und Sie waren an Oswald Wieners und Otto Mühls »Zock«-Projekt beteiligt, das auf nicht weniger als die totale Weltrevolution zielte. Es scheint, als seien derlei destruktive Energien inzwischen völlig aus der Gegenwartskunst verschwunden, und ich wollte fragen, ob dies damals – abgesehen vielleicht von Punk – das letzte Mal in der Geschichte der Kunst war, dass solch zerstörerische Ansätze ausagiert wurden?

Weibel: Dazu möchte ich sagen, dass meine Position im Kontext des Wiener Aktionismus immer eine dezidiert antifaschistische war. Den anderen war der Antifaschismus nie ein so großes Anliegen, selbst den Mitgliedern der Wiener Gruppe nicht. Eine Frage, die ich mir immer stellte, war, welchen Beitrag die Kultur zum Nationalsozialismus geleistet hat. Es war schließlich nicht so, dass auf der einen Seite der Faschismus und auf der anderen die Kultur existiert hätte. Das Ganze war viel verwickelter. Man musste also nicht bloß die Sprache, mit der diese Realität konstruiert wurde, attackieren, sondern auch die Institutionen, die an dieser Konstruktion beteiligt waren. So kam es dazu, dass sich viele meiner Aktionen gegen Museen richteten. In der Aktion »Kryptische Mitteilung«, 1969 gemeinsam mit Franz Kaltenbäck, gingen wir gegen das Göteborger Kunstmuseum vor. Das Museum hatte große Glaswände, und wir hatten Hämmer, eine Axt und einen Keil davor angebracht, mit denen wir die Glasfront »bespielten«, um Musik zu erzeugen. Selbstverständlich ging der Alarm los, und es kam die Polizei, die das Ganze abbrach. Ein öffentliches Gebäude wurde als privates Musikinstrument benützt. Die Haltung dahinter war insofern antiinstitutionell, als wir auch die kulturellen Institutionen dafür verantwortlich machen wollten, dass sie den Faschismus unterstützt hatten.

Höller: Auch die Aktivitäten von OHO blieben nicht allein auf Sprache beschränkt, sondern richteten sich gegen Institutionen und brachten eine soziale Protesthaltung zum Ausdruck – anfangs auch mittels dessen, was damals »Hooliganismus« genannt wurde. Marko Pogacnik ging laut Berichten einmal mit einer Jacke auf der Straße, auf deren Rücken »I’m a hooligan« stand – etwas, wofür Sie umgehend verprügelt wurden. Wie stellte sich der Protest für Sie dar?

Pogacnik: Ja, das war in der Phase um 1965. Damals war eine Arbeit von mir aus einer Gruppenausstellung entfernt worden, noch bevor diese eröffnet hatte. Also kam ich jeden Tag mit einem kleinen Poster in die Ausstellung und stand damit den ganzen Tag als lebende Skulptur herum. Auf diese Weise entdeckte ich die Performancekunst. Die Aufschrift lautete: »Weil man mir nicht erlaubt, meine Kunst zu zeigen, stelle ich mich selber aus.« Aber das sollte sich bald als gefährlich herausstellen, da die Kommunistische Partei versuchte, mich als Schizophrenen hinzustellen, und mich in die Psychiatrie einweisen ließ. Es war gar nicht so leicht, da wieder herauszukommen. Ich musste mich einem achtstündigen Polizeiverhör unterziehen, das kommunistische System kannte da keine Gnade.

Aber all das gehörte zur ersten Phase meiner Arbeit. In einer zweiten Phase entdeckte ich, dass es andere gab, die eine ähnliche Einstellung zu Kunst, Leben und Wirklichkeit hatten. Wir begannen, uns als Gruppe zu treffen, zunächst unter unterschiedlichen Namen, bis sich schließlich OHO durchsetzte. Es begann damit eine höchst konstruktive Periode, konstruktiv in einem utopischen Sinn verstanden. Wir wollten eine Art Utopie in Form einer parallelen Wirklichkeit schaffen – was damals selbstverständlich nicht als besonders konstruktiv angesehen wurde, sondern als Angriff auf die wohlgeordnete Gesellschaft. Insgesamt veränderte sich unsere allgemeine Haltung damals: Wir sahen, dass die Konfrontation mit dem politischen System nicht allzu viel brachte, außer dass wir an unserer Arbeit gehindert wurden. Also begannen wir, einen anderen Weg einzuschlagen, und zwar den, eine andere Realität zu schaffen.

Weibel: Wie haben Sie denn bewiesen, dass Sie nicht verrückt sind?

Pogacnik: Nun, zunächst hat mir die Polizei eine realistische Malerei vorgelegt und mich stundenlang zu überzeugen versucht, dass das die einzig wahre Kunst sei. In der Psychiatrie sollte ich dann tatsächlich den Beweis antreten, dass ich nicht verrückt war. Aber der Chefarzt dort kam mir zu Hilfe. Er übersetze heimlich das I-Ching und meinte, er würde mich verstehen. Schließlich half er mir dabei, aus der Anstalt wieder herauszukommen.

Höller: Im Vergleich dazu scheint der österreichische Weg in der strikten Kriminalisierung bestanden zu haben. Oder gab es auch andere Drohungen?

Weibel: Ja, es gab alle möglichen Drohungen. So hatten wir beispielsweise in den 1960er-Jahren zwei ständige Beschatter. Die Polizei bekam alles mit, was wir taten. Alle paar Monate, wenn wieder ein Verbrechen passiert war, kam die Polizei und wollte ein Alibi von mir haben. Als Konsequenz davon hatte ich lange Zeit keine offizielle Adresse. Erst als ich Universitätsprofessor wurde, war ich gezwungen, einen ständigen Wohnsitz anzugeben.

Höller: Was waren im Fall von OHO, nach den ersten Bedrohungen, die größten Hindernisse der künstlerischen Arbeit?

Pogacnik: Ich denke, wir wurden langsam erfahrener und fanden heraus, wie wir unserer Arbeit ohne diese Konfrontationen nachgehen konnten. Auch verlagerten wir unsere Aktivitäten aus der Kleinstadt Kranj, wo die kommunistische Bürokratie sehr stark war, nach Ljubljana, wo ein offeneres Klima herrschte.

Höller: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auf die Philosophie zu sprechen kommen, die den Aktivitäten von OHO zugrunde lag. Es handelt sich dabei um den sogenannten Reismus, von lateinisch res, das Ding, wobei es zentral darum geht, die Dinge sie selbst sein, sie für sich stehen zu lassen. Ohne sie der instrumentellen Vernunft, utilitaristischen Belangen oder dem Schema klassischer Subjekt-Objekt-Beziehungen zu unterwerfen.

Pogacnik: Die Philosophie, die wir damals entwickelten – und wir hatten ebenfalls Wittgenstein gelesen – war im Grunde antihumanistisch. Es ging uns um eine nicht anthropozentrische Sichtweise, im Gegensatz dazu, wie sich die menschliche Kultur auf alles sie Umgebende projiziert. Der Mensch eignet sich alles an und ordnet allem eine Funktion zu – Dingen, Tieren, Pflanzen etc. Wir hingegen wollten eine Art erweiterter Demokratie einführen, so dass alles und jeder seine eigene Freiheit hat und er/sie/es selbst sein kann. Wir nahmen also etwas aus humanistischer Sicht ganz Niedriges her, einen Bleistift oder ein Küchenmesser, und fragten uns, wie wir sie als autonome Wesen auffassen könnten. Ein Messer erscheint uns wie ein funktionales Ding, aber wenn man genau schaut, sieht man, dass es nicht nur unterschiedlich gestaltete Messer, sondern auch höchst unterschiedliche Gebrauchsweisen gibt. Jedes einzelne Messer hat seine eigene Geschichte, aber sie sind allesamt Sklaven, die zum Schneiden verurteilt sind. Dies führte alsbald zur Ökologie und zu der Einsicht, dass beispielsweise die Bäume ihre eigene Freiheit brauchen, um das zu sein, was sie sind. Daraus ergab sich ein gänzlich neuer Bezug zur Welt – das, was ich zuvor Utopie genannt habe – insofern, als alle Dinge ihrem eigenen Wesen entsprechend existieren und die gleichen Rechte haben sollten.

Damit hängt auch der Name OHO zusammen. »Oho!« ist ein Ausdruck des Erstaunens, und es ging uns ja darum, die Dinge aus humanistischen Zusammenhängen zu befreien, bis zu dem Punkt, wo man über sie zu staunen beginnt. Dementsprechend war unsere Kunst auch höchst »unlogisch«, die Leute sollten in Erstaunen versetzt werden, darüber, dass die Dinge alle gleichwertig und autonom waren. Dies erschien uns wie eine sanfte Revolution – eine neue, meditative Art des Schauens –, und wir dachten, dass dies der Weg zu mehr Freiheit war. Die Kunst war der Ausgangspunkt, um diese Augenblicke des Erstaunens auszulösen.

Höller: Peter Weibel, können Sie mit dieser Art der Demokratie unter Dinge etwas anfangen? Vermutlich wäre sie der direkteren Art der Revolte, die Sie verfolgten, im Wege gestanden.

Weibel: Ich denke, der Reismus ist einer der wichtigsten Beiträge zur Kunst der letzten 50 Jahre. Das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist der Name der Künstlergruppe, der eher nach einer Boy Group klingt. Später gab es ja eine Band namens a-ha, und OHO nimmt dies auf gewisse Weise vorweg. Es ist ein sehr strategischer, kommerzieller Name. Nichtsdestotrotz war der Reismus eine fantastische Sache, schließlich gibt es in der modernen Kunst zwei verschiedene Haltungen: Die Malerei durfte seit Malewitsch keine Gegenstände mehr darstellen, aus der abstrakten Kunst wurde das Objekt sozusagen verbannt. Gleichzeitig hat Duchamp das reale Objekt eingeführt und dieses als Kunstwerk ausgestellt. Der Reismus greift diese Idee des wirklichen Gegenstands in der Kunst auf und entwickelt eine Art Pandemokratie daraus. Dies nimmt auf großartige Weise den Ansatz von Bruno Latour vorweg, der 40 Jahre später vom Parlament der Dinge spricht. Dieses besteht nicht nur aus Menschen und Gegenständen, sondern auch aus Tieren, Pflanzen und so weiter. Es gibt in der Philosophie eine lange Tradition, von Baudrillards »Le Système des objets« (1968) bis zu Latour, die sich primär dem Objekt widmet. Und OHO hat das als Erste in der bildenden Kunst umgesetzt.

Höller: Der antihumanistische Aspekt war Ihnen vermutlich auch nicht fremd. Eine Ihrer berühmtesten Arbeiten nennt sich »Aus der Mappe der Hundigkeit«, was auf eine Aktion gemeinsam mit VALIE EXPORT zurückgeht, die Sie 1968 an einer Hundeleine durch die Wiener Kärntner Straße führte. Das war eine sarkastische Kritik am Humanismus, ein Kommentar zur damaligen Situation, in der ein menschenwürdiges Leben nicht möglich war. Es scheint also durchaus Resonanzen im philosophischen Ansatz über die Ländergrenzen hinaus gegeben zu haben.

Weibel: Es gab damals tatsächlich einen Dialog zwischen den KünstlerInnen aus West und Ost, der aber zumeist über internationale Umwege verlief. Ich stellte einmal gemeinsam mit OHO in New York aus, und eines der Mitglieder, David Nez, besuchte mich anschließend in Wien. Er fragte mich, ob ich etwas in der Zeitschrift »Problemi«, die er mit herausgab, veröffentlichen wollte. Ich konnte damals in Österreich nichts publizieren, aber in den slowenischen »Problemi« ging dies. Glücklicherweise gab es dieses para- bzw. außerinstitutionelle Netzwerk von Organisationen und KünstlerInnen, in dem Leute aus Polen, Ungarn, Jugoslawien etc. zusammenkamen und an dem auch ich teilhatte.

Höller: Wann und wo begannen die KünstlerInnen aus Wien und Ljubljana, aufeinander aufmerksam zu werden?

Weibel: Meist verlief dies über internationale Veranstaltungen in England oder Deutschland.

Pogacnik: In »Problemi« veröffentlichten wir früh schon Fotografien einer Aktion von Günter Brus. Aber eine tatsächliche Kenntnisnahme setzte erst in den 1970er-Jahren ein, vielleicht auch, weil es davor keinen wirklichen Informationsaustausch gab.

Höller: Ihre beiden Karrieren sind davon geprägt, dass Ihnen eine ungleich größere Anerkennung von internationalen als von nationalen oder lokalen Institutionen entgegengebracht wurde. So wurde OHO beispielsweise 1970 zur Ausstellung »Information« am New Yorker MoMA eingeladen. Peter Weibel hatte, abgesehen vom DIAS 1966, erste große Auftritte bei der Ausstellung »XSCREEN« (1968) in Köln oder beim Festival »Underground Explosion«, das 1969 durch Deutschland tourte. Inwiefern war eine gewisse internationale Orientierung Ihrer Kunst von Anfang an eingeschrieben? Oder war das eine Kategorie, die für Sie nicht weiter relevant war?

Weibel: Ich denke, es gibt diesbezüglich eine lange tragische Geschichte zwischen Ost und West. Schon in den 1920er-Jahren musste man, wenn man ein angesehener Künstler werden wollte, in den Westen migrieren. Später ging es noch KünstlerInnen wie Marina Abramovic oder Ilya Kabakov genauso. Ich selbst habe die ganze Zeit über versucht, auf internationaler Ebene zu arbeiten, weil ich bis 1975 in Österreich so gut wie keine Ausstellung hatte. In Wien konnte ich, bevor ich 30 war, überhaupt nie ausstellen. Die einzige Möglichkeit zu überleben bestand darin, an internationalen, von KünstlerInnen veranstalteten Festivals und Events teilzunehmen.

Pogacnik: Wir widmeten uns ganz dieser neuen Art von Kunst, waren aber zu schwach, als dass wir uns groß nach Ausstellungsmöglichkeiten hätten umsehen können. In Ljubljana durften wir einmal in der Woche an einem bestimmten Ort unsere Werke auf einem Tisch herzeigen und sie billig verkaufen. Eine Veränderung fand erst 1967 statt, als man in Belgrad auf uns aufmerksam wurde und sagte: »Das ist genau das, was gerade in der Welt passiert.« Wovon wir aber überhaupt nichts wussten! Wir wurden also 1968 nach Belgrad eingeladen, später dann nach Zagreb, und schließlich ließ man uns auch in Ljubljana ausstellen. Ab diesem Zeitpunkt war es wichtig für uns, dass wir uns als Teil einer Bewegung betrachten konnten. Ich denke, das hatte auch mit dem damaligen Zeitgeist zu tun: Wir arbeiten an etwas, was man zur gleichen Zeit in Amerika macht, ohne etwas voneinander zu wissen.

Höller: OHO existierte bis 1971. War es ein Zufall, dass sich die Gruppe genau zu dem Zeitpunkt auflöste, als die Anerkennung von westlichen Institutionen einsetzte?

Pogacnik: Nein, das war eine bewusste Entscheidung. Wir merkten, dass diese Art von Kunst langsam zu einem Handelsobjekt wurde, und dem wollten wir uns verweigern. Wir wollten Kunst zum Wohle der Menschen und der Welt machen, aber nicht zum Wohle des Handels. Wir dachten damals, dass es einen Ausweg aus der Kommerzialisierung geben müsse. Also begannen wie, die Arbeit der Gruppe in etwas anderes zu transformieren – das, was schließlich zur »Šempas Family« wurde, eine Kommune auf dem Land, wohin wir mit unseren Familien und Freunden zogen.

Weibel: Bereuten Sie, OHO aufgelöst zu haben?

Pogacnik: Nein. Übrigens sind wir im September 2010 wieder als Gruppe zusammengetreten. Das Museum für Moderne Kunst in Zagreb hatte uns eingeladen, und wir machten eine eintägige Ausstellung. Dabei merkten wir, dass die philosophische Basis immer noch stark genug war, sodass wir vielleicht auch in Zukunft wieder zusammenarbeiten wollen.

Höller: Was auch Peter Weibel kürzlich mit seiner Band Hotel Morphila Orchester wieder tat, mit der er seit 1983 nichts mehr aufgenommen hatte. Wird es von Ihnen wieder Musik geben?

Weibel: Vielleicht, wir werden sehen.

http://www.markopogacnik.com

http://www.peter-weibel.at