Wird unser reales Selbst immer mehr von einem dahinter verborgenen Datensubjekt bestimmt? Wie interagieren bzw. korrespondieren reales Ich und digitales Ich miteinander? Welche Einflussnahme ist in dieser Beziehung noch möglich, und welche Rolle spielt die Politik dabei? Matthew Fuller, Professor am Londoner Goldsmiths, hat dazu das folgende Gespräch mit Olga Goriunova, die Digitalkultur an der Royal Holloway University in London lehrt, geführt.

Matthew Fuller: Unlängst bin ich auf den von dir verwendeten Begriff des „digitalen Subjekts“ gestoßen. Vielleicht könntest du uns diesen Begriff kurz erklären und ein paar seiner Konsequenzen skizzieren.

Olga Goriunova: In meiner Sichtweise ist das digitale Subjekt eine lose Ansammlung von Mustern, die sich aus diversen Daten ergeben – unser Verhalten betreffend, unseren Standort, unsere Bankkonten, Suchanfragen, Posts in sozialen Netzwerken, E-Mails, alles eben, was wir wissentlich oder unwissentlich, indem wir überwacht werden, als Personen hinterlassen. Diese Daten werden korreliert, verarbeitet, analysiert, verglichen und gegenübergestellt, sodass sich Muster und Modelle ergeben, die in der Folge als „digitale Subjekte“ fungieren. Es handelt sich also nicht um den Subjektbegriff der Aufklärung oder gar das Subjekt des humanistischen Zeitalters. Digitale Subjekte haben keinen kohärenten Kern. Sie sind nicht „eins“ oder, schärfer noch, Kohärenz und Zusammenhang werden von der Datenverarbeitung nicht einmal intendiert. Wichtig ist nur, dass digitale Subjekte irgendwie strukturiert und hergestellt werden, um dann wieder aufgelöst und für neue Zwecke zu neuen Formationen zusammengebaut zu werden. Um 12 Uhr ist zum Beispiel dein digitales Subjekt eines, das im Internet von einer IP-Adresse in East London nach Designersesseln sucht, um 13 Uhr dann ein Liebhaber argentinischer Burger, der nicht U-Bahn fährt, immer mit Mastercard bezahlt und einer bestimmten Einkommensgruppe angehört. Einerseits handelt sich also um ein Subjekt im Sinne Foucaults, weil es das Produkt eines technischen Apparats, eines Machtapparats ist. Andererseits hat es aber auch noch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Subjekt, das wir aus der humanistischen Tradition kennen.

Fuller: Was sind digitale Subjekte also wirklich? Auf welche Beobachtungen beziehst du sich und was konkret rechtfertigt diesen neuen Ausdruck?

Goriunova: Zu meinen Beobachtungen gehören natürlich die Überwachung sowie das massive Sammeln von Daten und deren rechnerische Verarbeitung und Speicherung, die absolut unkontrolliert, ungeprüft und unbemerkt vonstattengehen. Die Öffentlichkeit hat davon nicht den leisesten Schimmer. Konkreter Auslöser für mein Interesse an diesem Thema war, dass eine Doktorandin von mir, die zu digitalem Marketing arbeitet, von einem Vortrag der Vertreterin einer damals gerade auf den britischen Markt drängenden Werbeagentur für digitale Medien berichtete. Die Vortragende zeigte einen Stadtplan Londons, auf dem bestimmte digitale Häufungen eingezeichnet waren, die man „digitale Postleitzahlen“ nennt. Es handelt sich dabei um Aggregatdaten personenbezogener Merkmale je nach Wohngegend. Dann vergrößerte sie einen Planbereich und zeigt anonymisierte Datensätze, die dort gesammelt worden waren. Sie zoomte immer weiter, zuerst auf eine Straße, dann auf ein Haus – und schließlich beschrieb sie eine einzelne Person, die, wie die Vortragende meinte, wahrscheinlich eine Frau war, ein Kind hatte, Bücher und Biolebensmittel kaufte. Meine Dissertantin erzählte weiter, dass ab einem bestimmten Punkt der Datensatz genau nach mir aussah. Sie erkannte mich in dem Datensatz! Natürlich wusste sie schon vorher, wo ich wohne, und kannte ein paar private Dinge von mir, die mich kennzeichnen.

Jedenfalls war ich überrascht, dass diese Aggregatdaten mich zu beschreiben schienen, wo sie doch ganz eindeutig nicht „ich“ waren. Und dennoch waren sie „ich“. Es gibt einerseits das klassische „Ich“, wie es die geisteswissenschaftliche Tradition postuliert, und andererseits das auf Statistik und quantitative Analysen gegründete „Ich“. Außerdem ist das digitale Subjekt eine Folge der neuen „Big-Data-Maschinerie“, die sich nicht um traditionelle Statistik und die „Objektivitätskriterien“ der Wissenschaft schert. Wir befinden uns also an einem Kreuzungspunkt verschiedener Disziplinen, und niemand weiß so recht, wohin nun. Worin besteht eigentlich die Verbindung zwischen diesen Aggregatdaten und mir? Wie hängt das „Ich“, das die Marketingfrau in den Daten erkannte, mit dem „Ich“ zusammen, als das ich mich jeden Tag empfinde? Welche Verknüpfung besteht zwischen den beiden? Welche Art Frage ist das überhaupt? Eine philosophische? Eine wissenschaftstheoretische? Geht es nicht dabei um unser Verständnis von Wissenschaft überhaupt? Ist das überhaupt eine wissenschaftliche Frage, die mit dem Anspruch auf wissenschaftliche Wahrheit beantwortet werden kann? Oder ist diese Konstruktion eines „Daten-Ich“ bloß oberflächlich und frivol?

In allen Bereichen der Kultur feiert man noch immer die Freiheit des Internets. Im Internet kann man jemand anderer sein, neue Netzwerke knüpfen, sich weit von der Person entfernen, die man im wirklichen Leben ist. Andererseits kann dieses „wirkliche Leben“ aber online ganz leicht ausgeschnüffelt und manipuliert werden. So weit entfernt von uns kann unser virtuelles Ich also gar nicht sein.

Aus dem Blickwinkel von künstlicher Intelligenz und Machine-Learning, auf denen die Datenanalyse großteils beruht, rührt das ganze Dilemma von Google, aber auch die Angst vor der nahen Zukunft daher, dass man schlichtweg nicht weiß, was herauskommt, wenn man Daten aus sozialen Medien in Machine-Learning-Algorithmen füttert. Kommt dann irgendwann einmal eine „Persönlichkeit“ heraus, die die gleichen Aussagen wie jene Person treffen wird, die die Daten geliefert hat? Dann beträfe die Angst die Gefahr eines neuen „Frankenstein“. Wir sollten also zu verstehen versuchen, was es heißt, heute ein Mensch zu sein. Schließlich sind wir zutiefst technische Wesen. Um das Menschliche neu zu begreifen, darf man nicht einfach alles „Menschliche“ auf- und alles andere abwerten.

Fuller: Das digitale Subjekt ist also kein Datendoppelgänger eines echten Menschen. Es ist kein „Datenschatten“, wie manchmal gesagt wird. Vielmehr ist es eine Entität, die aus dem Zusammenwirken vieler Systeme entsteht, durch die Daten fließen und die neue metonymische oder fiktive Entitäten ergeben. Kurz, es handelt sich um statistische Quasi-Entitäten, die für Subjekte stehen oder selbst Subjekte werden. Ich frage mich, wie du diese Entwicklung beurteilst. Welche Trends werden dadurch verstärkt?

Goriunova: Ja, ein digitales Subjekt ist kein Analogon zu einem echten Subjekt. Kann es auch nicht sein, weil es eine Konstruktion ist. Nichts auf der Welt kann man exakt gleich nachbauen. Digitale Subjekte werden produziert, und zwar innerhalb bestimmter Kontexte, Zusammenhänge und für bestimmte Zwecke. Sie sind Subjekte im klassischen Sinn des Produziert-Werdens. Wenn dieses Produziert-Werden extrem wird, stellen sich akute Fragen: jene, die von den Snowden-Enthüllungen aufgeworfen werden, oder die Frage nach der Kriegsführung mit unbemannten Drohnen. Die terroristischen Subjekte, die von den gleichen Algorithmen wie im Marketing berechnet werden, sind ja nicht Werbung und Kommerz ausgesetzt, sondern gezielter Gewalt und Tod.

Die Verbindung zwischen dem lebenden Menschen oder was auch immer diese Daten generiert – ein Sensor oder eine Gruppe von Menschen oder Mischformen davon – und den Daten, die verarbeitet werden und digitale Subjekte erzeugen, ist keineswegs „natürlich“. Vielmehr folgen die digitalen Subjekte einer bestimmten Logik. Die Verbindungen zwischen ihnen und den Datenquellen werden durch etwas definiert, das außerhalb der Daten liegt. Im Fall von Drohnen gibt es Programme, die Daten wie soziale Interaktionen und GPS-Koordinaten auswerten. Und wir wissen nicht einmal genau, wie diese Programme das Gefahrenpotenzial Einzelner errechnen, ausgeben und dann militärische Aktionen einleiten. In diesem Fall ist die Verbindung zwischen dem, was die Daten generiert, und wie diese Daten interpretiert werden, im wahrsten Sinne des Wortes „schlagend“. Sie bringt Tod und Zerstörung. In digitalen Netzwerken und Datenströmen kann man nicht einfach Abstand nehmen und etwas umdeuten. Man kann nicht jemand anderer sein. Das politische Projekt muss somit darin bestehen, den Abstand zwischen den digitalen Subjekten und den Menschen oder anderen Datenquellen wiederherzustellen. Abstand bedeutet in dieser Hinsicht Macht. Nur wenn man erkennt, dass es diesen Abstand gibt, kann man zu einer komplexeren Sichtweise und neuen Handlungsmöglichkeiten gelangen.

Wenn militärische Techniken auf fremdem Boden ausprobiert werden, bedeutet das meist, dass sie sehr bald in der einen oder anderen Form auch im Inland eingesetzt werden. Im Augenblick genießen wir noch eine gewisse Unklarheit, wie digital produzierte Subjekte mit den Menschen zusammenhängen, für die wir uns selber so gerne halten. Der Abstand zwischen uns und unseren digitalen Subjekten kann sich noch so lange verändern, ja sogar umkehren, so lange ihre Beziehung unklar und kompliziert ist. Die Frage ist also: Wie geht es weiter mit diesem Abstand? Wie können wir ihn besser verstehen? Wie ihn darstellen? Wie wird er konstruiert? Und das ist eine politische Frage, eine Frage von Überwachen und Strafen, aber auch eine Frage zukünftiger Methoden.

Fuller: Da digitale Subjekte etwas anderes sind als Individuen, könnten in Folge dessen Formen von Macht, Kontrolle, staatlichen Maßnahmen und Krieg entstehen, die absichtlich lieber auf digitale Subjekte abzielen als auf „Menschen aus Fleisch und Blut“. Der Abstand, den du zitierst, lässt sich vermutlich auf unterschiedliche Weise manipulieren.

Goriunova: Aber wenn der Staat das Gewaltmonopol bewahren möchte, dann kommt ihm – oder überhaupt jeder Macht – eine möglichst fixe Verbindung zwischen den BürgerInnen und ihren digitalen Subjekten doch gerade recht. Im Augenblick findet der Kampf um das Monopol, wer diese Verbindung zwecks Machtausübung definiert, zwischen dem Staat und den Großkonzernen statt. Immerhin sind die Menschen auch noch Rechts- und Wirtschaftssubjekte. Es ist nicht leicht, sie ganz in die Welt der Algorithmen zu verpflanzen.

Fuller: Wir haben, was Überwachung oder Kriegsführung betrifft, von den Auswirkungen digitaler Subjekte auf den Staat gesprochen. Was haben digitale Subjekte mit Kunst oder Ästhetik im weiteren Sinn zu tun?

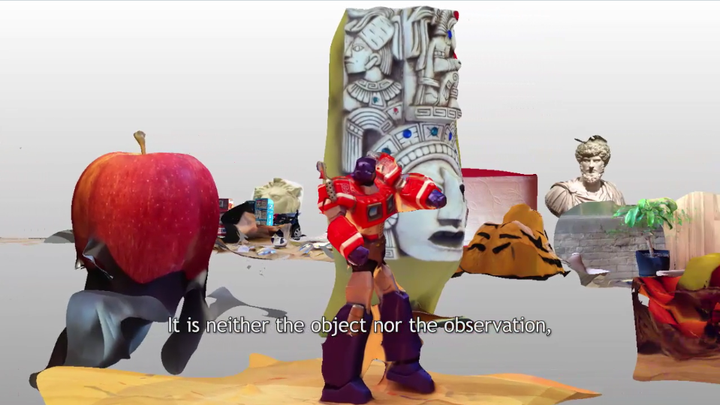

Goriunova: Es gibt ein paar interessante Projekte und Formen ästhetischen Engagements, die den Abstand zwischen „Menschen aus Fleisch und Blut“ und digitalen Subjekten in ihrer permanenten De- und Rekonstruktion problematisieren und untersuchen. Es ist interessant, zugleich aber auch furchtbar, wie viel Gewalt dabei mitspielt. Nicht nur, dass die Datensubjekte politisch fragwürdig sind. Auch die klassischen Fragen nach Oberfläche, Darstellung und Definition des Gesichts oder Körpers der Frau stellen sich im Internet mit neuer Wucht. Junge Menschen, besonders junge Frauen haben offenbar ihre Probleme, mit den digital verschärften hegemonialen Bildregimen im Internet zurechtzukommen. Daher auch diese richtiggehende Welle an feministischer Netzkunst, die sich mit Fragen der Identität, des Körpers und seiner Präsentation im Internet beschäftigt. KünstlerInnen versuchen, digitale Subjektivität durch die Konstruktion eigener visueller Narrative zu thematisieren. Indem sie den Körper mithilfe von Algorithmen bekämpfen, treiben sie mit dem – kleiner oder größer werdenden – Abstand zwischen ihrem Ich und ihrer digitalen Persona ihre Scherze. Sie glauben zwar noch, dass die virtuelle Welt wirklich virtuell ist. Aber es wird immer mehr zur Pflicht, dort eine Variante des eigenen Ich zu schaffen, die man zwar nicht ist, aber die dennoch diese Ich-Konstruktion affirmiert. Kurz, man gestaltet sich online. Ästhetisch und künstlerisch spannend daran ist, dass hier Generationen, Menschentypen und Wissensformationen aufeinanderprallen, die man gemeinsam untersuchen muss. Es geht um visuelle Repräsentation, Identität und Virtualität. Es geht um Berechnung, Abstraktion, Modellierung und Körper. Es geht um Wissenschaft und Existenzialismus. Es geht um Ikonografie und soziale Netze. Es mag überraschen, aber mir scheint, als würden all diese neuen Trends derart verschmelzen, dass Lebensformen, die vorher unterdrückt waren oder nur im Untergrund existierten, nun neues Leben eingehaucht bekommen. Vermeintlich altmodische Begriffe werden wieder in die Waagschale geworfen. Plötzlich sind wir nicht nur mit einem Vulkanausbruch von Daten konfrontiert, es fliegt uns auch Lava und Asche und alles mögliche andere um die Ohren.

Übersetzt von Thomas Raab