Heft 4/2019 - Digital Unconscious

Julio Reyes’ Geisterschiff

Unterwegs zur „Beherrschung des Nicht-Beherrschens“

Diese aus der Zeit gefallenen Ideen entstanden, als ich vor vielen Jahren in den Wäldern am Río Timbiquí in Westkolumbien über Farbe und Hitze nachdachte. Mich beschlich das Gefühl, dass das mimetische Vermögen, das allem Natürlichen innewohnt, insbesondere der menschlichen Natur, sich zunehmend an den globalen Kollaps annäherte und Sprache und Bewusstsein durch das Reich des Todes umzuleiten begann, dessen Schatten sich nun, so wie die untergehende Sonne, unserer bemächtigt.

Arme Natur! Schmelzende Gletscher. Eisbären, ziellos herumirrend in den aufgewärmten Meeren. Käfer huschen wie Flüchtlinge nord- und südwärts. Die menschliche Zivilisation am absteigenden Ast, allen voran die Armen. Natur, die erste Kolonie. Natur als Opfer, ein hoffnungsloser Oxfam-Fall mit Kugelbauch und starren Augen, die dich anstarren, während du Florida evakuierst, die Flutwelle hinter dir im Augenwinkel.

Aber warte mal. Vielleicht sollten wir das umkehren? Nicht die Natur als Opfer, sondern eine Natur, die umstürzt, sich heftig wehrt mit allem, was sie im Rahmen animistischer Impulse und mimetischer Sympathien zu bieten hat?

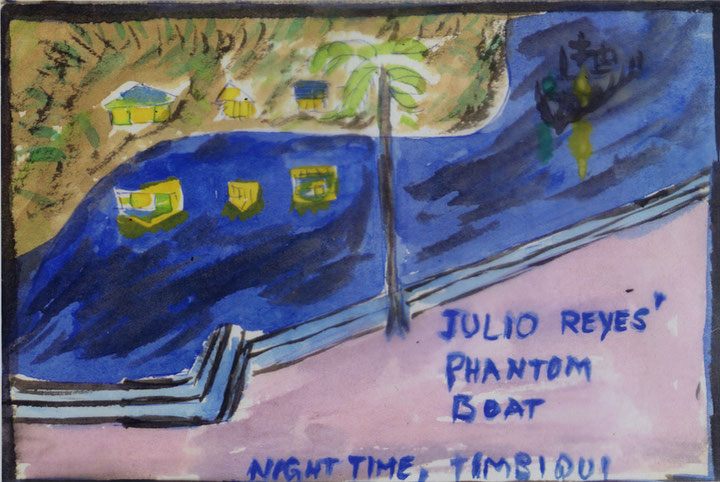

Es war Nacht. Ich begann, ein Bild von Julio Reyes’ Geisterschiff, wie es langsam stromaufwärts zog, zu malen. Bloß so eine Geschichte, könnte man sagen, eher wie eine Geste. Aber wie malt man ein Geisterschiff, insbesondere wenn es „bloß eine Geschichte“ ist? Wie malt man ein Geisterschiff bei Nacht auf dem dunklen Fluss, ohne in der Lage zu sein, die verschiedenen Schwarzschattierungen abzubilden? Es gab keine Worte dafür, durchwirkt von Nietzsches „Wissen um das Nicht-Wissen“ oder, schlimmer noch, ein Nicht-Wissen um das Nicht-Wissen.

Nicht in Worte zu fassen? Erklärt dies, warum ich malte, statt zu schreiben? Oder suchte ich nach einer Form bzw. Art des Schreibens, das an sich schon ein Malen war, oder besser gesagt: filmisch, passend zum delirierenden Schaltkreis des mimetischen Vermögens in dieser unserer Zeit des globalen Kollapses?

Vielleicht machte es das Malen oder zumindest das Bemühen darum real, nicht wirklich real, aber ausreichend real, in dieser gespensterschiffartigen Art, sodass sich die Türen der Wahrnehmung weit öffneten. Ja! Hier kommt es, laviert sich durch die auf den Kopf gestellten Reflexionen der mit Petroleumlampen beleuchteten Häuser, die im Schwarz des Flusses unter einem mondlosen Nachthimmel schimmern. Vielleicht war es mehr als womit ich gerechnet hatte. Vielleicht war das ja die Beherrschung des Nicht-Beherrschens, das jenen Schleier, bekannt als die „Beherrschung der Natur“, lüftete?

Und die Wasser kamen, und sie schwemmten

Viele Tiere in mich, und in fremden

Wänden freundeten sich Tier und Tier.

(Bert Brecht)1

Nun, da wir wie Julio Reyes’ Gespensterschiff durch unsere Epoche der Katastrophe treiben, sehen wir nicht etwas Neues in genau dieser Idee des Verbundenseins und des Verbindungen-Aufbauens zwischen den Arten ebenso wie zwischen der Sprache und den Spezies?

Das Schiff sinkt in sein wässriges Grab. Das Gebälk verrottet. Die schwächeren Teile brechen zur Seite. Fische und andere Meereswesen dringen ein und machen sich ein Zuhause, so vorübergehend es auch sein mag. Aber warte mal! Dieses Schiff bin ich! Ich bin durchlässig geworden für die Wesen und Elemente, die Stürme und das Meer und die dunkler werdenden Farben der abfallenden Tiefe. Freunde sind sie, jetzt. Wir kommunizieren auf neue Weise, jetzt, im Schiff des Todes.

Sobald ihr begreifen werdet, dass der Tod kein Abschluß ist, sondern nur ein Zustand, nur eine Zwischenstufe von Vorgängen […], dann wird es keine Sklaven mehr auf Erden geben. Natürlich auch keine Herren.

(B. Traven) FN2

Denn so wie das Kino mit seinen Bildern unsere Körper mit der äußeren Welt verband, so zeichnet der Tod des Planeten ein neues Bild über die Beziehungen zwischen unseren Körpern und dem Kosmos.

Was das Kino für das 20. Jahrhundert war, ist der globale Kollaps für uns heute. Wir bewegen uns in die Zukunft, aber zurück in die Zeit, als die Menschheit auf rituelle Weise mit einem Himmel verbunden war, der in den Körper eindrang.

Was einst nicht mehr als eine kurze Episode im Tagesrhythmus war, nämlich die „magische Stunde“ von Zwielicht und Dämmerung, geliebt von den Kameraleuten, weitet sich nun aus in Stopps und Starts durch Tag und Nacht und weiter durch das Stammhirn des Seins.

Dank der Weisheit des Körpers, seines „Wissen um das Nicht-Wissen“, ist dieser Sinn für kosmische Verbundenheit großteils unbewusst, gesteuert vom vegetativen Nervensystem des Körpers, das nicht so sehr etwas Internes in jedem/r von uns ist als ein zitternder Knotenpunkt in einem gigantischen Netzwerk mimetischer Resonanzkörper, der, vergänglich und flüchtig, kaum ein Zittern im Bewusstsein hinterlässt.

Und es ist dieses Zittern, vergänglich und flüchtig, das wie eine Welle durch diesen Text schwingt, der von der Wiederverzauberung der Sonne in dieser unserer Epoche des Kollapses erzählt.

Als Übung in der Beherrschung des Nicht-Beherrschens bewegt sich dieser Text entlang des „Wissens um das Nicht-Wissen“, wie Nietzsche in seiner Fröhlichen Wissenschaft die Weisheit beschreibt. Wissen ist gut. Wissen, was man nicht weiß, noch besser. Es gibt eine Szene aus alter Zeit, die Nietzsche dieser Behauptung beisteuert, in der die Hexe Baubo ihren Rock hebt und Demeter in ihrer Trauer über die Entführung der Tochter zum Lachen bringt. Dieses plötzliche Hereinplatzen des Wissens um das Nicht-Wissen, welches Lachen, Heilung und ein spontanes magisches Ritual provoziert, begleitet das Aufsteigen des körperlichen Unbewussten ins Bewusstsein und dessen anschließendes Wegbrechen, vorangetrieben durch das endzeitliche Szenario der globalen Erwärmung.

Man kann sich diesen Text auch wie ein gemeinsames Abstürzen mit dem Planeten Erde im freien Fall vorstellen, während das Sonnensystem einen Schwall mimetischer und animistischer Impulse freisetzt, die den Körper im Verhältnis zum Kosmos neu ausrichten.

Wurde ja auch Zeit.

Man kann sich diesen Text aber auch als zum Tatsachenbericht mutierte Science-Fiction vorstellen; als ein Buch, das genauso Buch wie Objekt ist, als Objekt, das sich auf sich selbst beschränkt und dabei die Beherrschung des Nicht-Beherrschens vollzieht; ausgehend von Baudelaires Beobachtung, der die Lyrik, die einst in der Natur begründet war, im Treibsand der großen Stadt als eine Prosaform wiederfand, die uns erlaubt, „eine Pause einzulegen, wo wir wollen, ich in meiner Träumerei, Sie im Manuskript, in seiner Lektüre der Leser; denn dessen widerspenstigen Willen hänge ich nicht an den endlosen Faden einer überflüssigen Handlung. Entfernen Sie einen Wirbel, und die beiden Teile dieser gewundenen Phantasie fügen sich mühelos wieder zusammen. […] Wer von uns hat nicht in seinen ehrgeizigen Tagen vom Wunder einer poetischen Prosa geträumt, musikalisch ohne Rhythmus und ohne Reim, geschmeidig genug und kantig genug, um sich den lyrischen Regungen der Seele, dem Hin-und-Her-Wogen der Träumerei, den jähen Zuckungen des Bewusstseins anzupassen?“3

Das war damals.

Aber nun findet sich diese lyrische Prosa aus Paris, der „Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“, wieder mit der Natur verbunden, eine gequälte und tobende mit Sturmwolken, die den Himmel grün färben, voll dunkler Vorahnung, und es fühlt sich wie Morgen- oder Abenddämmerung an, aber es ist mitten am Tag, und die Vögel sind nicht minder unruhig als dein Herz.

Gibt es hierfür nicht ein besonders geeignetes Medium, nämlich jene Schwelle, die FilmemacherInnen die „goldene Stunde“ nennen, deren magischen Mächte nun mit schauriger und verführerischer Kraft hereinbrechen?

Es ist die Zeit des kosmischen Gangwechsels, bei Sonnenaufgang und in der Abenddämmerung, wenn Licht und Dunkel in-, über- und durcheinander gleiten, die Welt verunwirklichen und das Sein ins Werden dehnen.

Eine Zeit der Schwelle par excellence, die sich auffaltet, bis sie nicht mehr Schwelle ist, oder vielmehr bis alle Wirklichkeit zur Schwelle geworden ist. Was, wiederum, die Frage nach den „jähen Zuckungen des Bewußtseins“ aufwirft.

„Das Problem des Bewußtseins“, schreibt Nietzsche in Die Fröhliche Wissenschaft, „tritt erst dann vor uns hin, wenn wir zu begreifen anfangen, inwiefern wir seiner entrathen könnten: Das ganze Leben wäre möglich, ohne daß es sich gleichsam im Spiegel sähe.“4 „Das bewußt werdende Denken ist nur der kleinste Theil davon, sagen wir: der oberflächlichste, der schlechteste Theil – denn allein dieses bewußte Denken geschieht in Worten, das heißt in Mittheilungszeichen, womit sich die Herkunft des Bewußtseins selber aufdeckt.“5

Es ist ja schön und gut, ein Gefühl für die Schwierigkeiten und auch die Freuden der Sprache zu haben (wie Nietzsche sie so offensichtlich durch sein ganzes Werk hindurch erlebt und praktiziert hat). Aber diese harsche Verurteilung erscheint doch gewollt grob, wie ein letzter inspirierter Atemzug der Sprache in ihrem selbstzerstörerischen Todeskampf.

Es ist ja schön und gut, auf solch gefällige Phrasen wie „verkörpertes Denken“ zurückzugreifen, wie viele, die über dieses Thema schreiben, es tun. Aber was hier Nietzsche zum Ausdruck bringt (ich wollte fast sagen „im Sinn hat“), ist nicht das „Denken“, sondern etwas anderes, das, so wage ich zu behaupten, eher mit einer Bewegung des Denkens verbunden ist als mit dem Denken selbst.

Es ist eine Bewegung, die sich auf seltsame und faszinierende Art selbst aufhebt, indem sie dem Körper entspringt und wieder in ihm verschwindet, etwa wenn wir über das „Wissen um das Nicht-Wissen“ sprechen oder Magie betreiben auf Basis einer „gekonnten Offenbarung des gekonnt Verborgenen“ – eine Bewegung, die Spuren und Überbleibsel hinterlässt, die ich auch als „Zittern“ oder „körperliches Kräuseln“ bezeichne. Auf dieser Skala ist Sprache der ultimative Zaubertrick.

Solch ein Körper und solch ein Kräuseln bedürfen einer Menge mehr als das, was ich meinen Körper nenne; nämlich diese heilige Dreifaltigkeit aus meinem Körper, deinem Körper und dem Körper der Welt. Was ich als das „körperliche Unbewusste“ bezeichne, ist also vielgestaltig und überschäumend, und das ist es, was Sprache zur freudvollen Bürde macht.

Die Aufgabe also, die uns vom globalen Kollaps aufgezwungen wird, ist, wie man ohne Worte schreiben kann, oder sollte ich sagen, mit Worten, die wie diese flüchtigen Zaubersprüche wirken, die sanft in die Dinge gesprochen hinein werden, um sie zum Leuchten, Sich-Bewegen, Lieben zu bringen?

Wir können Nietzsche in Bezug auf Sprache nur dann zustimmen, wenn wir erkennen, dass es viele Arten von Sprache gibt; die des Schreibens und Sprechens und Singens und Summens, auch die des Flüsterns, wenn Worte sich mit meinem Körper, deinem Körper und dem Körper der Welt verbinden, in Wellen mimetischer Impulse mit den Toten und den Nachfolgenden; nicht zu vergessen diese seltsame Eigenart der „Stimme“, wie man ihr mitunter in Tagebüchern begegnen kann.

„An einigen Stellen waren Feuer entzündet. Wunderbares Schauspiel. Rote, manchmal violette Flammen krochen in schmalen Bändern die Hügelflanken hinauf: durch den dunkelblauen oder saphirblauen Rauch betrachtet, wechselt die Hügelflanke ihre Farbe, wie ein schwarzer Opal unter dem Funkeln seiner polierten Oberfläche. An der Hügelflanke vor uns zog sich das Feuer talwärts, genährt von hohen, kräftigen Gräsern. Tosend wie ein Hurrikan aus Hitze und Helligkeit, kam es direkt auf uns zu, und dahinter peitschte der Wind halbversengte Fetzen in die Luft. Wolken von Vögeln und Grillen flohen dahin. Ich trat direkt zwischen die Flammen. Herrlich – eine ganz verrückte Katastrophe, die mir in wahnsinnigem Tempo entgegenraste.“ (Bronislaw Malinowski)6

Zwischen die Flammen treten. So stelle ich mir unser Dasein heute vor, im Angesicht der Wiederverzauberung der Sonne im Zeitalter des globalen Kollapses, dröhnend wie ein Hurrikan aus Licht und Hitze mit Wolken aus dahinfliehenden Vögeln und Grillen.

Und die Feldforschung? Was, wenn die Sonne und diese Hurrikane aus Licht und Hitze unser neuer ethnografischer Fokus würden? Was, wenn die die teilnehmende Beobachtung praktizierenden FeldforscherInnen Teil der in Wolken dahinfliehenden Vögel und Grillen werden, wie dies geschehen kann, wenn du in Terra Incognita in dein Feldforschungstagebuch schreibst und dabei dieses andere Feuer, das deines Selbst, entfachst?

Das passiert, wenn du all die Magie, von der dir die InselbewohnerInnen erzählt haben, ernst nimmst – das sanfte Raunen von Zaubersprüchen in die Dinge hinein:

– in das Tauwerk des Kanus, um sicherer und schneller zu fahren;

– in duftende Kräuter, um Liebe magisch zu machen;

– in gestoßene Betelnuss vermischt mit Pigment, um ein intensives Rot herzustellen;

– in die Haut, um sie zum Strahlen zu bringen.

Was passiert, wenn auch die FeldforscherInnen an dieser Magie teilnehmen und Vorgeschichtliches in die poetischen Dinge der Gegenwart flüstern, nachdem die frostige Temperatur gestern zu frühlingshafter Wärme hinaufgeschossen ist? Der Schnee fing zu schmelzen an, als hätte man einen Schweißbrenner daran gehalten, und der Nebel stieg vom Fluss auf wie ein Schleier und hüllte alles Umliegende ein. Wir gingen in die Berge kurz vor Sonnenuntergang, die Wasserläufe standen hoch, und zogen unsere Kleidung aus. Manchmal erschreckten wir uns gegenseitig, wenn wir wie Phantome im Dunst verschwanden, so wie es auch bei manchen Sonnenuntergängen geschieht, wenn das Licht alles purpurn färbt, mit Sprengsel aus Gelb und Blau, die wie Dampf dort vom Gebirgskamm herregnen, wo die Sonne untergeht. Das Verrückteste war, dass wir alle paar Minuten abwechselnd durch eine Blase heißer Luft, dann wieder durch Kühle gingen. Und das noch Verrücktere war, dass, sobald du in den Nebel eintauchtest, du diesen mimetischen Zug in das haltlose Andere des Seins verspürtest. Weiter südlich wurde von Tornados berichtet.

So wie gestern, einem dieser Tage von perfekter Vollkommenheit, im frühen Herbst – es schien, als würden wir in Glas leben, die Welt nicht wirklich, sondern wie ein Gemälde, in dem wir unseren Atem anhielten.

So wie gestern, „[einem] jener Tage, die von so viel Wetterwechsel, Zufällen der Luftbildung, und Gewittern angefüllt sind, daß der Träge sie nicht verloren zu haben glaubt, weil er sich für die Tätigkeit interessiert, die, wenn schon nicht er selbst, so doch die Atmosphäre entfaltet, die gleichsam an seiner Stelle sich geschäftig erweist, Tage, die den Zeiten von Aufständen oder Kriegen gleichen.“ (Marcel Proust)7

Es ist dies nicht mehr als ein Gedanke, in dieser Phase der Weltgeschichte vor kaum einem Jahrhundert, eine dramatische Randbemerkung, diese meteorologische Atmosphäre ähnlich „den Zeiten von Aufständen oder Kriegen“. Aber heute liest es sich anders. Es ist keine bloße „Randbemerkung“. Und in dieser Erweckung von wildem Wetter wird nicht nur eine seltsam vertraute Identität zwischen dem menschlichen Körper und dem Wetter beschworen (zwischen dem Inneren des Körpers und dem Wetter), sondern, spezieller noch, eine Identität zwischen jenem Aspekt des Körpers, den wir das „körperliche Unbewusste“ nennen können, einerseits und extremem Wetter andererseits, einem Extremzustand wie Krieg oder Revolution.

In seinem Passagenwerk pflichtet Walter Benjamin dieser Sichtweise bei, und zwar mit einer Reihe von voraussetzenden Annahmen. Eine davon besagt, dass es keine klare binäre Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein gibt. Vielmehr existiert ein Spektrum aus verschiedenen „Momenten“, die eine veränderliche Mischung formen – und hier wären Rauschzustände zu nennen, als Schlüssel zu Benjamins Kontrastierung von „kosmischer Erfahrung“ und Astronomie – ein rauschhaftes Kommunizieren mit dem Kosmos, das nur „in Gemeinschaft“ möglich ist.8 Und zweitens, dass diese variable und wechselnde Mischung aus Graden von Bewusstsein und Graden von Unbewusstsein durch Schlaf und Wachsein strukturiert und durchsetzt ist. Als solche lagert sie über, oder sollten wir sagen, schwingt sie mit der erweiterten Welt außerhalb des Individuums, wobei die Gesellschaft als solche ebenso wie Moden, Architekturen und sogar das Wetter sich zum Inneren der Gesellschaft so verhalten wie „Organempfindungen, Gefühl der Krankheit oder der Gesundheit im Innern des Individuums […]. Und sie sind, solange sie in der unbewußten, ungeformten Traumgestalt verharren, genau so gut Naturvorgänge, wie der Verdauungsprozeß, die Atmung etc.“9.

Zugegeben, das ist ziemlich seltsames Zeug, nicht so sehr Soziobiologie als vielmehr rauschhafte und historisch sensible Andeutung des einen im anderen, wofür ich das „körperliche Unbewusste“ als Hauptmerkmal ins Treffen führen würde, ganz ähnlich der Anmerkung Benjamins in den Pariser Passagen über das „inconscient viscéral“ als Bindeglied zum „inconscient de l‘oubli“; und hier kommt wieder Proust ins Spiel mit seiner Zeile, dass Aufstand und Krieg, einhergehend mit Fieber, dieses „instinktive Unbewusste“ in seiner engen Verflechtung mit dem unbewussten Gedächtnis ans Licht bringen.10 Die Betonung liegt hier auf der Abhängigkeit der Gesellschaft von diesem instinktiven Unbewussten, das durch Krieg, Revolution und Fieber ans Licht kommt.

Das ist auch der Grund, weshalb ich eine Art des Schreibens ausprobieren wollte, die sich richtig anfühlt, wenn es darum geht, den Körper und die Stimmungsschwankungen des Menschen mit der täglichen Wanderung der Sonne über den Himmel der Geschichte zu verknüpfen – auf dass dieses körperliche Unbewusste gelegentlich ins Bewusste aufsteigt, nur um wieder zu versinken, so wie die Sonne auf ihrem Weg ins Unterirdische.

Übersetzung eines Auszugs aus Michael Taussigs 2020 erscheinendem Buch The Mastery of Non-Mastery in the Age of Meltdown. © 2020 The University of Chicago. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von The University of Chicago Press.

Übersetzt von Christine Schöffler und Peter Blakeney

[1] Bertolt Brecht, Das Schiff, in: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Gedichte 1. Frankfurt am Main 1988, S. 46–48. Original veröffentlicht in: Bertold Brechts Hauspostille. Mit Anleitungen, Gesangsnoten und einem Anhang, 1927.

[2] B. Traven [Ret Marut], Toten-Gesänge des Hyotamore von Kyrena. Der Ziegelbrenner, Heft 3, 16. März 1918, S. 52.

[3] Charles Baudelaire, Der Spleen von Paris. Übers. v. Simon Werle. Berlin 2019, epub.

[4] Friedrich Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft, in: Friedrich Nietzsche: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. Berlin 1988, S. 590.

[5] Ebd., S. 592.

[6] Bronislaw Malinowski, Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes: Neuguinea 1914–1918. Übers. v. Nils Thomas Lindquist. Frankfurt am Main 1986, S. 21.

[7] Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Band 5: Die Gefangene. Übers. v. Eva Rechel-Mertens. Frankfurt am Main 1983, S. 105.

[8] Vgl. Walter Benjamin, Zum Planetarium, in: Einbahnstraße. Berlin 1928, S. 80–82.

[9] Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, in: Gesammelte Schriften, Band V. Hg. v. Ralf Tiedemann. Frankfurt am Main 1991, S. 492.

[10] Ebd., S. 501, 508.