Heft 2/2012 - Bleibender Wert?

Die Währung umstellen

Zur Problematik von Wert und Kritik in der Kunst

Das Kunstkollektiv Freee setzt mit seinem unlängst erschienenen Manifest »Economists Are Wrong!«1 bei einem alten Rätsel der Linken an. Wie kann man den Wertbegriff von Marx auf Kunstwerke (wenn schon nicht auf die Arbeit in der Kunst) anwenden? Ziel ihrer Kritik ist die Vorstellung, die Kunst sei eine ökonomische Tätigkeit. Das Hauptproblem ist, ob die Berechnung des Warenwerts über die dafür benötigten Arbeitsstunden irgendwie sinnvoll auf Kunstwerke anwendbar ist. Während Waren, zum Beispiel Luxusgüter, viele Arbeits- und Planungsstunden sowie die Bearbeitung feinster Rohstoffe benötigen, ist das in der Kunst ganz offensichtlich nicht der Fall. Schließlich kann ein Werk, das wenig materiellen und geistigen Aufwand verschlang, viel teurer sein als ein technisch aufwendiges – man denke zum Beispiel an eine spontane Zeichnung oder Malerei. Freee behaupten nun, dass der Wert von Kunst überhaupt nicht aus den eigentlichen Produktionsverhältnissen ableitbar ist. Er rührt nicht von der Produktion, also den KünstlerInnen selbst her, sondern von VermittlerInnen wie KunstkritikerInnen und KuratorInnen.

Im Folgenden soll es weder um diese Behauptung von Freee noch um ihre höchst idealistische Lösung des Rätsels gehen, die darin besteht, die Kunst von der Warenform zu befreien, indem man Kunstproduktion pauschal als unproduktiv im industriellen Sinn definiert. Stattdessen geht es mir darum, den Wert als eine Art Eingriff zu verstehen, der außerhalb der Produktion im engeren Sinn stattfindet. Die entscheidende Frage ist nämlich, wie und von wem diese Wertschätzung ausgeht, und was das für die Produktion und die Rezeption von Kunst oder genauer gesagt, von kritischer Kunst und Kunstkritik bedeutet. Mit anderen Worten geht es darum, den Wert der Kunst von ihrer objektiven Materialität und dem Produktionsprozess zu trennen, und vielmehr im Sinn von Bild, Zeichen und Markenware zu begreifen. Der ökonomische Wert der Kunst ist, so meine ich, vollkommen immateriell und fiktiv. Damit fällt er in den Bereich der postindustriellen Kapital- und Arbeitsentwicklung, sprich von Finanzspekulation, Kapitalströmen, Derivaten, Schulden und Investitionsstrategien wie zum Beispiel Hedgefonds. Investitionen in die Kunst sollten daher in Zusammenhang mit der Entwertung gesehen werden, zu der es in Folge der sogenannten Kreditklemme im Jahr 2008 aufgrund der eben erwähnten Elemente des postfordistischen Kapitalismus kam.

Der Postfordismus wirkt zweifellos auf alle Bereiche von Produktion und Warenumlauf, mithin auch auf die Künste ein. Seine Mechanismen müssen daher auch im zeitgenössischen Kunstsektor analysiert werden, egal ob wir diesen als Warenproduktion, als Dienstleistung oder als unproduktive Arbeitszeit definieren. Hier ist Félix Guattaris Idee der Semiotisierung der Kapitalzusammensetzung und des Produktionsprozesses von Nutzen.2 Guattari war offensichtlich von den psychoanalytischen Theorien Jacques Lacans beeinflusst und übertrug Lacans berüchtigtes Diktum, wonach das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert sei, nicht nur auf die Logik des Kapitals, sondern auch auf seine Erweiterungen und Subjektivierungen. Guattari meint, das Kapital funktioniere wie eine Sprache. Buchhaltung, Bemessung, Börsenhandel wären somit allesamt Sprachformen, ebenso die Automatisierung und maschinelle Fertigung im Produktions- und Arbeitsprozess.

Diese Semiotisierung bedeutet indes auch, dass die Arbeit (und folglich der Warenwert) immateriell wird. Dieser Linguistic Turn findet sich genauso in den eigentlich postfordistischen Theorien, zum Beispiel bei Paolo Virno, der die postindustrielle Produktion als Kapitalentwicklung sieht, die – wie er sagt – »in sich die Erfahrung des Sprechens als solche einschließt«3. Es geht folglich nicht mehr unbedingt um einen Prozess, der zu einem Endprodukt führt, sondern um permanente Kommunikation und Sprachspiele, die aufseiten der Arbeitenden nicht mehr nur technisches oder körperliches Wissen, sondern Virtuosität und Fertigkeiten performativer und daher auch politischer Art voraussetzen.

Der Linguistic Turn beherrscht, wie wir wissen, seit Längerem die Kulturproduktion, entstand er vielleicht sogar selbst in diesem Produktionsbereich. Daher ist er, was das Thema dauerhafter Werte in Kunst und Kritik betrifft, äußerst zentral. Zunächst fand eine Hinwendung zur Sprache in der Kunst statt, und zwar seit der Konzeptkunst, die, wie ich meine, die Macht von Kunstkritik und Kunsttheorie grundlegend beschnitten hat. Denn wenn die Kunst selbst analytisch und nicht mehr symptomatisch ist, was bleibt dann für die Kritik übrig? Heute hat die Kunstkritik, ja sogar die Kunstgeschichte, bekanntlich kein Deutungsmonopol mehr. Stattdessen muss sie in ihren Werturteilen mit der Kunst und den KünstlerInnen selbst konkurrieren, ganz zu schweigen von den GaleristInnen, BeraterInnen und SammlerInnen.

Selbst wenn der Wert dem Kunstwerk oder Objekt von außen zugeschrieben wird, bleibt dennoch unklar, wer diesen Wert eigentlich festlegt und kommuniziert. Unklar ist mit einem Wort, wer der Kunst ihre Weihe verleiht. Søren Andreasen und Lars Bang Larsen haben die Rolle von KuratorInnen als VermittlerInnen in Kunsthandel und Kunstökonomie ausführlich beschrieben.4 Die Rolle von KritikerInnen und KuratorInnen hat in ihrer angeblichen Artikulationsmacht keineswegs die historische Rolle der künstlerischen Autonomie zu überschatten begonnen. Nein, gemäß einer tatsächlichen relationalen Ästhetik bleiben diese stets in einem Netz von Bedeutungen, aber auch aus ökonomisch-diskursiven Transaktionen verfangen.

Mit anderen Worten ist der Markt – für Güter, geistiges Eigentum, Renditen etc. – der einzige gemeinsame Aspekt aller AkteurInnen in jener deregulierten Industrie, die wir Kunstwelt nennen. Das soll nicht heißen, dass der Markt überall hinreicht, dass jede Produktion Warenproduktion ist, und dass alle künstlerischen oder kritischen Positionen jederzeit in reales Kapital umgewandelt werden können. Symbolisches Kapital kann nicht immer in reales Kapital umgewandelt werden (und umgekehrt), da dies nicht einzig von der nominellen Rolle und Stellung eines Kritikers bzw. einer Kritikerin abhängt, sondern auch davon, von wo aus er bzw. sie in räumlicher und zeitlicher Hinsicht spricht. Kurzum, die Position des Sprechenden ist ausschlaggebend. Jede Äußerung (oder Bewertung) hängt davon ab, wo im hierarchischen, aber dafür nicht weniger instabilen System das urteilende Subjekt positioniert ist. Das Auf und Ab des Standings bestimmter kritischer Positionen, aber auch des Werts bestimmter Kunstwerke und Praktiken mag bisweilen so willkürlich erscheinen wie Moden oder Preisschwankungen an der Börse. Daher auch beispielsweise die vielen Versuche von GaleristInnen und KünstlerInnen, ihren Sekundärmarkt durch Vertragsklauseln und anonyme Stützkäufe zu kontrollieren.

Das eigentliche Problem dabei ist natürlich, dass die Investition in ein bestimmtes Werk einerseits Kapital langfristig bindet, während andererseits das Geschäftsklima höchst volatil und unberechenbar ist. Die Investition in Kunst wäre dann quasi mit jener in Immobilien vergleichbar, mit denen schließlich normalerweise Kapital gebunden wird. Doch im hochdynamischen Markt von heute geht es weniger um langfristige Investitionen und Profite, sondern um das Spekulieren auf sich verändernde Kreditkonditionen, Gewinne und Verluste.

Jedenfalls hat die Beziehung zwischen ökonomischem Wert und Kunst einen zeitlichen Aspekt. Doch hängt dieser nicht, wie bereits erwähnt, mit der investierten Arbeitszeit zusammen, sondern vielmehr mit Zukunftsträchtigkeit und Spekulationswert der Kunst – kurzum mit dem, was wir mit Èric Alliez als »Kapitalzeit« bezeichnen könnten.5 Unter Letzterem ist der Nexus zwischen Zeit, Kapital und Subjektivierung zu verstehen.

Was Kunstmarkt und Museen angeht, zeigt sich diese Verbindung in der Konvergenz zwischen neoliberalem Wirtschaftsmodell und neokonservativem Kulturprogramm, in dem das Neue und Trendige notwendigerweise mit dem Ewiggültigen verschmilzt, um so einen nachhaltigen (Mehr-)Wert zu generieren. Die permanente Wertsteigerung muss durch das Einschreiben des Werks in die Kunstgeschichte und somit in die Nachwelt gewährleistet sein. Die Zeit sammelt sich gleichsam im Kunstwerk an, und zwar in Geld gemessen. Der Wert von Kultur ist mithin sowohl in Geld als auch in Zeit messbar.

Für den »Über-Postmodernisten« Jean-François Lyotard hatte Kapitalaustausch und Akkumulation viel mit »Antizipation« zu tun. Man erwartet Vergütung, Vorschüsse, Gegenleistung – und einen Mehrwert. Dabei erweise sich die Währungsspekulation »als schnellstes Verfahren, Zeit qua Tausch zu akkumulieren«. Interessanterweise verfasste Lyotard seine Analyse des sogenannten »ökonomischen Genres« während der ersten Welle neoliberaler Reformen und Deregulierungen, also in den ersten Jahren der »Reaganomics« und des Thatcherismus in den 1980er-Jahren. Damals gab es bereits die erwähnte Mischung aus deregulierter Wirtschaft und reaktionär konservativer Kulturpolitik.

Lyotard veröffentlichte seine Kritik an der Herrschaft des ökonomischen Genres über die anderen Genres 1983 in »Le Différend« (Der Widerstreit), einem Buch zum Thema unüberwindbare Unterschiede und Antagonismen.6 Im selben Jahr wurde in Hollywood der wahrscheinlich immer noch pointierteste Film über Finanzspekulation gedreht – »Trading Places« (Die Glücksritter). Scheinbar eine Abwandlung des Genres »Der Prinz und der Bettelknabe«, nur im modernen städtischen Amerika angesiedelt, ist dieser Film im Grunde ein Kommentar auf den Insiderhandel und auf die für Spekulationen nötige Erwartungsperiode. Die Geschichte dreht sich darum, dass die Protagonisten einen landwirtschaftlichen Erntebericht abzufangen versuchen, der ihnen Aufschluss geben soll, wie sie an der Börse spekulieren sollen, noch bevor der Bericht veröffentlicht wird und ihre Konkurrenten ihn verwerten können. Das Abfangen des Berichts bringt also einen Zeitvorteil, weil man bereits wüsste, was Sache ist, und nichts vorhersagen müsste. Dies ist naturgemäß höchst ungesetzlich, doch typisch für die Zeit thematisiert der Film diesen moralischen oder politischen Aspekt gar nicht. Es geht einzig darum, ob die Helden den Bericht vor den üblichen Bösewichten kriegen können oder nicht. Und während die Bösen, zwei ältere weiße Finanzhaie, das alte Spekulantentum verkörpern, sind unsere Helden sichtlich neue Typen – ein Boss, gespielt von Dan Akroyd, und ein Checker, gespielt von Eddie Murphy. Entscheidend ist, dass sie gemeinsam das perfekte kapitalistische Subjekt abgeben, in dem sich nicht nur die Privilegien der Oberschicht mit Abgebrühtheit und Cleverness der Unterschicht, sondern auch Weiß mit Schwarz verbinden.

»Die Glücksritter« sind wie »Der Widerstreit« eine Summe der Postmoderne. Beide entstanden in einer Zeit, in der auch ein neues KünstlerInnenklischee auftauchte, demzufolge KünstlerInnen systematisch zu einer Marke aufgebauscht werden müssen, weil jeder dem Kunstwerk innewohnende Wert nichtig ist. Die frühen 1980er-Jahre brachten mit Jeff Koons und KonsortInnen auch den Phänotyp »Künstler als Börsenhändler« hervor, der sich nicht wesentlich von dem von Dan Akroyd verkörperten Yuppie unterscheidet. Doch Akroyd schaffte es nicht alleine, sondern brauchte die Hilfe des Checkers Eddie Murphy, der auf die Kunst umgelegt als eine Mischung von Koons und jemandem wie Jean-Michel Basquiat gesehen werden könnte.

Permutationen und Erweiterungen solcher Mischtypen sind seit damals das Vorbild bei der Wertschaffung in der Kunst. Es geht um das Image von KünstlerInnen, wobei nur die Typen Geschäftsmann, Hipster und Checker zur Auswahl stehen, vielleicht noch die Erweiterungen Forscher und Architekt. Aber egal ob in Rein- oder Mischform – immer geht es um das, was von der postmodernen Theorie Zeichenwert genannt wird, oder, wenn man so will, um die endlose Zirkulation von Mehrwert und Tauschwert.

Wenn aber der Wert selbst immateriell wird, während er zugleich immer mehr ins Finanzkapital verwoben ist, was geschieht dann mit der Kritik? Wie schon erwähnt, hat die Kunstkritik heute nicht mehr dieselben Privilegien wie früher. Die Kette an Kunstkritikern von Clement Greenberg bis Benjamin Buchloh, die großen Einfluss auf die Kunst ausübten, ist gerissen. Zum Glück, könnte man sagen. Heute sind KritikerInnen nur noch eine von vielen Instanzen der Wertgenerierung. Und vielleicht bietet diese Tatsache sogar die Chance, unsere ganze Vorstellung von Kunstkritik zu ändern. Können wir Kants Begriff des ästhetischen Urteils nun endlich im Mülleimer der Geschichte entsorgen und von der Kunstkritik zu einer politischen Kulturkritik übergehen? Wenn der Wert heute nicht mehr durch Objekte hergestellt wird, sondern diesen Objekten von außen zugesprochen wird, dann ist doch ein Urteil über das Objekt an sich ganz offenkundig unsinnig – nicht nur nostalgisch, sondern anachronistisch und unhistorisch.

Vielmehr müsste man zu erklären versuchen, wie bzw. durch welche Positionen und Netzwerke Wert heute produziert wird. Einen Anhaltspunkt dafür bietet Michel Foucaults mittlerweile berühmte Radikalisierung von Kant in dem Aufsatz »Was ist Kritik?«.7 Während für Kant die Vernunft letztendlich auf ein Urteil und also ein ethisches Gebot hinausläuft, sieht Foucault Kritik als etwas, das das Urteil aufhebt. Bei ihm läuft die Kritik auf eine kritische Einstellung gegenüber jeder Regierungsform hinaus und richtet sich pauschal gegen Gebote, gegen die historische Ordnung der Dinge, gegen die allgegenwärtige Hegemonie.

Diese kritische Einstellung gegenüber der Gouvernementalität ist oft als Bemühung verstanden worden, die Macht mit der Wahrheit zu konfrontieren, und zwar von künstlerischen Richtungen wie der Institutionskritik bis hin zu politischen Theorien wie der des verstorbenen Edward Said, der sich auf Foucaults Auslegung des altgriechischen Begriffs »parrhésia« berief, der wörtlich genau das bedeutet: die Wahrheit zu sagen. Foucault beschreibt »parrhésia« zunächst heroisch als »der Macht die Wahrheit über sie ins Gesicht zu sagen«, und zwar unabhängig von allen Folgen und persönlichen Nachteilen. »Parrhésia« bedeutet, selbst dann die Wahrheit zu sagen, wenn man deswegen sein Leben lassen muss. Es ist also eine kompromisslose, zugleich aber auch zwingende Wahrheit – etwas, das man sagen muss, und das man für die absolute, ganze und grundsätzliche Wahrheit hält. Doch hat »parrhésia« für Foucault auch mit der Position der Sprechenden, mit ihrer Stellung zur Macht zu tun.

Nicht jeder kann der Macht die Wahrheit ins Gesicht sagen, auch wenn er oder sie es gerne möchte. Alle, die die Wahrheit sagen, müssen laut Foucault in einem »parrhesianischen Spiel« mitspielen, das sowohl die SprecherInnen als auch den Souverän umfasst. Man muss also der Macht, dem Ohr des Despoten, wenn auch bloß dem Titel nach oder potenziell, bereits irgendwie nahe sein. Die Macht muss die Befugnis und das Wissen der Sprechenden anerkennen. Kurz, sie muss zuhören wollen. Dies kann immer noch das Todesurteil bedeuten, das Risiko bleibt also groß und real. Jedenfalls hängt es von der Stellung der Sprechenden als jemand, der die Wahrheit spricht, ab, ob der Regent diese Wahrheit annimmt oder ablehnt. Den Sprechenden muss man glauben können, und zwar im spezifischen Kontext und Verhältnis zur Macht.

Ein modernes Beispiel dafür wäre der Protest gegen die Invasion im Irak. Alle Anführer der kriegführenden Staaten anerkannten nämlich das Recht der Protestierenden zu protestieren, obwohl sie zugleich kein Hehl daraus machten, dass sie sich absolut nicht gezwungen sahen zuzuhören. Die Proteste hätten genauso gut der Tanz eines Wahnsinnigen sein können, denn die Stellung der Protestierenden qualifizierte sie schlichtweg nicht dafür, ernst genommen zu werden – weder als RatgeberInnen noch als Gefahr für die Regierung(en).

Indessen hat Foucault seine Auffassung des »parrhesianischen Spiels«, die er in der Hauptsache in verschiedenen in den USA gehaltenen Vorträgen und dem Seminar am Collège de France 1983 dargelegt hat,8 im allerletzten Seminar ebendort 1984 weiter verkompliziert, ja sogar zum Teil verneint.9 Nunmehr stützt sich Foucault nicht mehr auf die Rolle dessen, der die Macht mit der Wahrheit konfrontiert, sondern er verschiebt »parrhésia« hin zum Selbst. Was heißt es, fragt er, die Wahrheit über sich selbst zu sagen? Dies würde zugleich Selbstreflexion und die Bereitschaft bedeuten, die eigene Sprechposition offenzulegen, die zugleich Maß und Ziel der eigenen (wahren) Rede ist. Die Wahrheit zu sagen hieße also auch, Subjekt und Objekt der Rede gleichzeitig zu enthüllen. Zur selben Zeit behauptete Foucault in Interviews auch – vielleicht etwas provokant –, dass er niemals an der Macht per se interessiert gewesen sei, sondern immer nur am Zusammenhang zwischen Macht und Wissen. Schließlich beschränkt Letzteres das Subjekt, genauer gesagt, seine Beziehung zur Macht. In diesem Sinn sei Kritik auch Selbstkritik. Sie beträfe nicht nur das Äußern der Wahrheit, sondern auch eine wahre Lebensführung.

Was heißt aber, ein wahres Leben in Bezug auf das eigene Ich und seine Gouvernementalität zu führen? Auch hier hält Foucault bei den alten Griechen nach Beispielen Ausschau – teils bei Sokrates, aber mehr noch bei den Kynikern, deren philosophische Wahrheit immer einen Skandal bedeutete. Für die Kyniker war »parrhésia« daher eine Lebenseinstellung. Sie lebten mit der Wahrheit, wie unpopulär sie auch sein mochte. Die Wahrheit ist bei ihnen offensiv und wird durch Beispiele aus dem eigenen Leben bestätigt.

Glaubt man Sokrates, dann verstanden die Kyniker »parrhésia« nicht primär in einem pragmatisch-technischen Sinn, sondern in erster Linie ethisch. »Parrhésia« heißt, eine Diskussion nicht so zu führen, als beantworte man Fragen, sondern sie von allen Seiten zu beleuchten, indem man die Parameter der Diskussion selbst verändert. Der Ausdruck für diese speziell kynisch-kritische Haltung lautet – passend im Zusammenhang mit dem Thema Wert – »die Währung umzustellen« oder »eine andere Währung zu wählen«.

In der Wirtschaft bedeutet eine Währungsumstellung normalerweise Abwertung, die zum Beispiel der Euro-Pakt derzeit verhindern soll. Im Zusammenhang mit den Kynikern hieße dies hingegen, die Begrifflichkeit, in der sich eine gegebene Situation politisch darstellt, nicht zu akzeptieren. Die Kyniker würden also gar nicht erst die Vor- und Nachteile eines solchen Pakts diskutieren, sondern gegen das ökonomische System als Ganzes auftreten. Ihre Vorstellung von Kritik könnte somit auch für künstlerische Kritik und kritische Theorie weitreichende Folgen haben. In Letzterer ist man weitgehend zu einem umfassenderen (Foucault’schen) Verständnis von Kritik übergegangen. Dennoch sind ein paar Anmerkungen über kritische Kunstpraktiken, verstanden als »Währungsumstellungen«, durchaus angebracht.

Zunächst fallen einem diesbezüglich eine ganze Reihe künstlerischer und/oder aktivistischer Projekte ein, die sich mit alternativen Ökonomien beschäftigen. Oliver Resslers dokumentarisches Großprojekt zu diesem Thema drängt sich auf, doch geht es mir auch um Ansätze, welche die Voraussetzungen der Debatte verändern wollen, indem sie durch bestimmte Fragestellungen sozusagen den Kontext selbst neu kontextualisieren. Im Speziellen denke ich an die Frage, welche die Sprechenden dazu veranlasst, über sich zu sprechen, und zwar unabhängig davon, ob sie Fragende oder Befragte sind.

Genau das geschieht bei Ashley Hunt, der im Rahmen einer ausgedehnten Untersuchung der schnell wachsenden Gefängnisindustrie eine estnische Menschenrechtsbeamtin und ehemalige Staatsanwältin fragt, was denn der Unterschied sei zwischen jenen, die in der Sowjetzeit eingesperrt wurden, und denen, die jetzt eingesperrt werden. Damit stellt Hunt den Begriff des Verbrechers oder der Verbrecherin in einen neuen geschichtlichen und politischen Kontext.

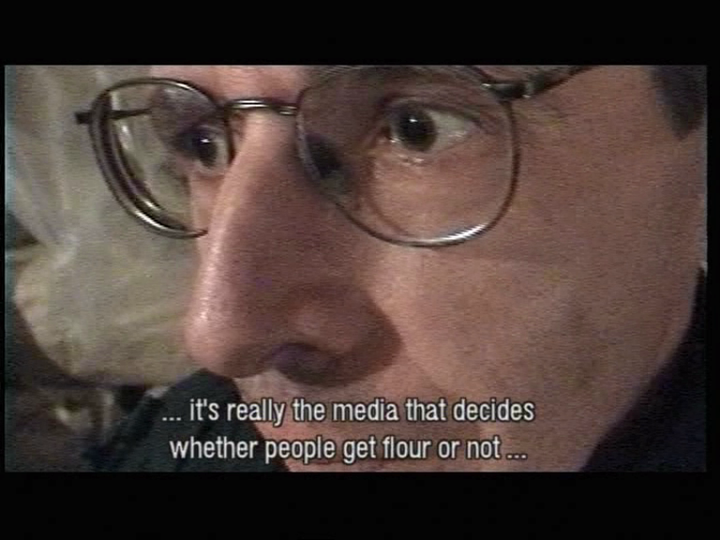

Während bei Hunt die Autorität der Befragten in Zweifel gezogen wird, ist es in Renzo Martens’ »Episode 1« genau umgekehrt, denn hier wird die Rolle des Reporters oder Dokumentarfilmers selbst unterminiert. Der Künstler reist nach Tschetschenien und fragt die Leute dort nicht, wie sie sich fühlen, sondern wie er sich ihrer Meinung nach fühlt. An einem kritischen Punkt des Films gibt Martens kaltschnäuzig zu, dass »er auch nicht da sei, um ihnen zu helfen«. Damit stellt er nicht nur seine eigene Fehlbarkeit bloß, sondern fügt ihr auch das entscheidende »auch« bei.

Die Hinterfragung von Fragenden findet man ebenfalls in Katya Sanders Dreifachprojektion von Interviews, die sie mit »Anchor Men« und »Anchor Women« – jenem Inbegriff von Autorität, Stabilität und Wahrheit im Fernsehen des 20. Jahrhunderts – geführt hat. Sander fragte sie, unter welchen Umständen sie das Wort »ich« verwenden. Damit kitzelt sie zugleich die private und die unpersönliche Seite aus ihnen heraus, die ja beide für ihre Glaubwürdigkeit ausschlaggebend sind. Hernach doppelt Sander die Antworten, indem sie jede Szene parallel zweimal dreht, einmal mit einer Studiokamera und einmal mit ihrer normalen Kamera. Man sieht also sowohl das Fernsehbild als auch die Umstände seiner Herstellung.

All das sind Beispiele für den Sprachgebrauch in einem »parrhesianischen Spiel«. Das Fragen wird darin schlicht als Weigerung verstanden, konsensuelle Wahrheiten zu akzeptieren. Natürlich gibt es auch andere Formen der Währungsumstellung in Kunst und Kritik, aber die Frage danach, wie Wahrheit her- und dargestellt wird, spricht für einen Aufbruch zu einer echten Politik der Wahrheit. Und das nicht nur in der Kunstwelt, sondern in der gesamten Welt.

Übersetzt von Thomas Raab

1 http://freee.org.uk/wp-content/uploads/2012/02/FreeeEAW.pdf

2 Vgl. Félix Guattari, Capital as the Integral of Power Formations, in: Soft Subversions. New York: Semiotext(e) 1996.

3 Paolo Virno, Grammatik der Multitude. Wien 2005, S. 73.

4 Vgl. Søren Andreasen/Lars Bang Larsen, Remarks on Mediation; http://www.a-desk.org/03/soren.php

5 Vgl. Éric Alliez, Capital Times. Tales from the Conquest of Time. Englische Übersetzung von Georges Van Den Abbeele. Minneapolis 1996.

6 Vgl. Jean-François Lyotard, Der Widerstreit. Übersetzt von Joseph Vohl. Frankfurt am Main 1989.

7 Vgl. Michel Foucault, Was ist Kritik? Übersetzt von Walter Seitter. Berlin 1992.

8 Vgl. Michel Foucault, Diskurs und Wahrheit. Die Problematisierung der Parrhesia. Berkeley-Vorlesungen 1983. Übersetzt von Mira Köller. Berlin 1996.

9 Vgl. Michel Foucault, Der Mut zur Wahrheit. Vorlesungen am Collège de France 1983/84. Übersetzt von Jürgen Schröder. Frankfurt am Main 2010.