Fortschritt ist ein mehrdeutiger Begriff, dessen Verwendung in einer durch Ungleichheit gespaltenen Welt sorgfältig überlegt sein will. Was ist „Fortschritt“? Fragt man BankerInnen, LandwirtInnen und PolitikerInnen, wird man drei grundverschiedene Antworten erhalten. Anhand welcher Kriterien lässt sich feststellen, ob eine Gesellschaft fortschrittlich ist? Wer hat teil am Fortschritt, und wer entscheidet darüber? Wer bleibt außen vor, und was lässt sich tun, um etwas anderes zu erreichen? Und nicht zu vergessen: Welche Systeme können dauerhaften Fortschritt gewährleisten?

Fortschritt ist zeitabhängig, daher ordnen wir ihm oft Wörter wie „vorwärts“ oder „voranbringen“ zu. Außerdem impliziert der Begriff den Vergleich zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten, zwischen damals und heute. Das herkömmliche Fortschrittsmodell entspricht dem Graphen einer linearen Funktion mit positiver Steigung, wie er gewöhnlich im Rahmen des Kapitalismus erzielte finanzielle Gewinne illustriert. Wir sind eine Wettbewerbsgesellschaft mit GewinnerInnen und VerliererInnen. Auf der Seite der VerliererInnen bzw. derjenigen, die die schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus zu tragen haben, befinden sich die Natur, indigene Völker (die Natur vielfach zu bewahren versuchen) sowie die jungen und zukünftigen Generationen, denen wir eine Welt mit zahlreichen defekten Systemen hinterlassen werden. Aus heutiger Sicht bringt der Fortschritt einer Sache meist die Zerstörung einer anderen mit sich. Es ist paradox: Wälder werden abgeholzt und Städte immer größer, es wird immer mehr gekauft und der Müll in arme Länder exportiert – und wir nennen das Entwicklung. Unter Fortschritt verstehen wir zumeist den Konsum von Dingen. Einige wenige Ressourcen zu verbrauchen, ist lebensnotwendig, aber die Lebensweise, die wir als fortschrittlich definieren, verbraucht zu viele davon. Unsere Kultur des Überflusses hat dazu geführt, dass Menschen auf Kosten ihrer Beziehungen und ihres Glücks einer Arbeit nachgehen, die sie nicht mögen, um sich Dinge kaufen zu können, die sie nicht brauchen. Das hat verheerende Folgen nicht nur für die Erde, sondern auch unsere geistige Gesundheit.

Fortschritt lässt sich insgesamt nur schwer definieren, denn die Menschheit ist heterogen. Wir haben viele unterschiedliche Interessen und betrachten Menschen, die anders sind, oft als KonkurrentInnen – als die „anderen“. Verschlimmert wird dies durch das Syndrom von Fake News und des Postfaktischen bzw. dadurch, dass wir alle in Filterblasen leben. Entscheidend ist jedoch, dass wir über ein gemeinsames Weltwissen verfügen, damit wir uns vorstellen können, wie sich die Welt in Zukunft verändern könnte. Wenn wir uns jedoch nicht einmal darauf einigen können, was „wahr“ ist, und alle in verschiedenen Realitäten leben, wie sollen wir dann gemeinsam vorankommen?

„Inklusivität“ ist das Schlagwort einer Zeit, in der wir uns stärker denn je der sozialen Trennlinien bewusst sind, die größtenteils auf Privilegien und Reichtum basieren. Als Künstlerin, die in verschiedenen Ländern arbeitet, bin ich überzeugt davon, dass Kunst zwischen den Individuen in ihren unterschiedlichen gesellschaftlichen Filterblasen vermitteln kann. Wichtiger noch: Kunst kann die Faktoren untersuchen, die uns trennen, und alternative Fragestellungen, Arbeits- und Lebensweisen vorschlagen.

The Apocalypse Project: Weltweite Klimaperspektiven

Im Rahmen von The Apocalypse Project, einem seit fünf Jahren laufenden Kunstprojekt, untersuche ich den Klimawandel und die Zukunft unserer Umwelt anhand interdisziplinärer Praktiken und Kooperationen. Initiiert wurde das Projekt während eines Residenzprogramms für Kunst und Wissenschaft in einem Nachhaltigkeitslabor, mit dessen ForscherInnen ich zusammengearbeitet habe. Das Projekt war eine Reaktion auf den Supertaifun Yolanda, der die südlichen Philippinen heimgesucht hatte und die Diskussion um den Klimawandel in den sozialen Medien neu entfachte. Als ich das Projekt erstmals dokumentierte, wurde mir „Panikmache“ vorgeworfen. Ein ziemlich privilegierter und uninformierter Standpunkt, schließlich hatte sich weltweit bereits weitaus Schlimmeres zugetragen, allerdings weit außerhalb des Schutzraums klimatisierter Filterblasen.

Obwohl das Projekt den Begriff „Apokalypse“ in seiner ursprünglichen, griechischen Bedeutung von „Enthüllung“ aufgreift, neigen die meisten dazu, ihn aufgrund seiner popkulturellen Verwendungsweise mit dystopischen Szenarien in Verbindung zu bringen. Ich halte Dystopien für hilfreich und schädlich zugleich, meine aber auch, dass die unendliche Bandbreite an Szenarien zwischen Dystopie und Utopie ebenfalls berücksichtigt werden sollte, so wie es dieses Projekt tut. Schließlich kann der Fortschritt je nach Gesellschaftsbereich sehr unterschiedlich ausfallen.

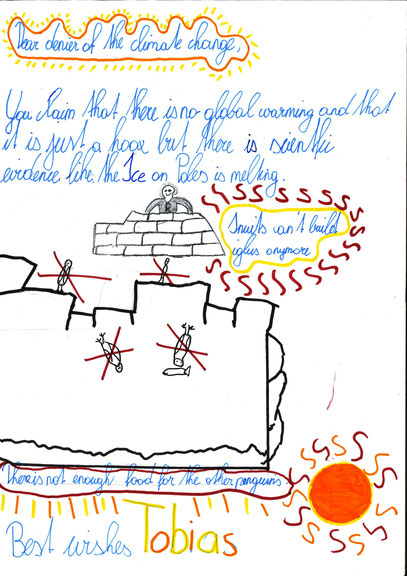

Da der Klimawandel nicht nur in der Kunst zunehmende Aufmerksamkeit erfährt, stößt The Apocalypse Project auch im Entwicklungs- und Non-Profit-Bereich auf Interesse. Die Überschneidung dieser diversen Interessen hat mir Möglichkeiten eröffnet, weltweit mit verschiedenen Communitys zusammenzuarbeiten. So kam es beispielsweise zu einer lehrreichen Begegnung mit dem Kinderhilfswerk Plan International, einer von der Internationalen Klimaschutzinitiative unterstützten Non-Profit-Organisation: Ich traf dort auf Kinder und Jugendliche, die die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels wie den Anstieg des Meeresspiegels, Wirbelstürme und Dürren selbst miterlebt haben. Eine der Communitys, mit denen ich gearbeitet habe, stammt aus Tacloban City auf den Philippinen. Den Wirbelsturm, der diese Stadt 2013 verwüstete und der den Anstoß zu dem Projekt gegeben hatte, hatten auch die Kinder dort miterlebt. Bei unserer Ausstellung auf der 11. Community-Based Adaptation Conference in Uganda (2017) bot sich schließlich ein interessanter Anblick: Regierungsmitglieder und Menschen aus dem Verwaltungsbereich mussten den Klimawandel erstmals aus der Sicht derjenigen wahrnehmen, deren Interessen sie nur ungenügend schützen.

Das Versagen der ExpertInnen im Zeitalter von Fake News

Durch meine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel ist mir klar geworden, dass sich auch der Diskurs darüber sukzessive weiterentwickelt. Früher ging es in der öffentlichen Diskussion meist primär um die Frage, was der Klimawandel überhaupt sei, um die Wiederbelebung alter Warnungen von WissenschaftlerInnen aus den 1980er-Jahren, um den Unterschied zwischen Klima und Wetter und um die wachsende Zahl der LeugnerInnen des Klimawandels. Es folgten Diskussionen über das Anthropozän und die strittige Frage, inwiefern die Menschheit unverrückbar im Mittelpunkt des neuen Zeitalters steht. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde sich die Öffentlichkeit allmählich des Neoliberalismus und der ungleichen Systeme bewusst, die dieser hervorbringt. Das führte zu naheliegenden Fragen: Wer ist daran schuld? Was kann man tun? Meine Erfahrungen insbesondere in Südostasien, Kolumbien, Uganda und am Amazonas zeigten deutlich, dass die Wissenschaft recht hat: Diejenigen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, haben am wenigsten zu seinen Ursachen beigetragen.

Doch die Wissenschaftsgemeinde wurde so wie andere Bereiche auch von Ereignissen wie dem Brexit und der Präsidentschaft von Donald Trump erschüttert. Letztere führte zur Berufung von LeugnerInnen des Klimawandels in politische Schlüsselpositionen, zur Aufhebung von Umweltvorschriften und zu fortgesetzten Desinformationen. „Postfaktisch“, ein Ausdruck, der erstmals 1992 auftauchte, wurde 2016 vom Oxford Dictionary zum Wort des Jahres erklärt. Dies führte zu weiteren Fragen, die meine Praxis im Lauf der Jahre immer stärker zu bestimmen begannen: Warum ist die Wissenschaftspraxis, vor allem was ihre öffentliche Vermittlung und das Vertrauen in sie betrifft, von derartigen Ungleichheiten geprägt? Warum ist Grundlagenwissen nicht auch ein Menschenrecht? In meiner Arbeit Wild Science beschäftige ich mich mit der Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft, versuche, wissenschaftliche Prozesse aus ihren Elfenbeintürmen zu holen, und frage danach, wie sich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaften wiederherstellen lässt.

In Bartholomäus Sprangers Gemälde Minerva als Siegerin über die Unwissenheit (um 1591), das im Kunsthistorischen Museum in Wien hängt, ist die Göttin der Kunst und der Weisheit zum Kampf gerüstet und besiegt die eselsohrige Unwissenheit. In einer Welt der Fake News und Filterblasen, in der es der Wissenschaft nicht gelingt, hinreichenden Einfluss auf die Öffentlichkeit auszuüben, ist dieses Gemälde mehr als nur eine klassische Allegorie, denn es verweist auf ein heute tatsächlich wieder anzustrebendes Ideal. Die Wissenschaft ist zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem Fakten negiert und WissenschaftlerInnen als Scharlatane diffamiert werden.

Wissenschaft und Technologie werden häufig als die Determinanten des Erfolgs einer Gesellschaft angesehen. Ebenso wichtig ist jedoch die Akzeptanz von Tatsachen (das ist zur Umsetzung entscheidender Maßnahmen unerlässlich) und die Beschäftigung mit der Frage, wer von den entsprechenden Maßnahmen profitiert. Demgegenüber reicht es nicht aus, sich auf das technologische Potenzial als einzigen Fortschrittsindikator zu verlassen.

Die Zukunft ist keine gerade Linie

In einem Residenzprogramm in den USA hatte ich einmal die Gelegenheit, in den Austausch mit FuturologInnen zu treten. Die meisten von ihnen haben gerne William Gibson zitiert: „Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt.“ Zugleich vertraten sie die Ansicht, dass niemand wirklich die Zukunft voraussagen könne. Nichtsdestotrotz können wir uns weiterhin kritisch engagieren und versuchen, die richtigen Fragen zu stellen, denn ohne eine konsequente Reflexions- und Gesprächspraxis wird sich die Zukunft, die wir uns wünschen, drastisch von jener unterscheiden, in der wir einmal landen werden.

Anstatt Fortschritt als stetig wachsenden finanziellen Gewinn zu betrachten, sollten wir versuchen, ihm auch andere Formen zu geben. Zahlreiche ÖkonomInnen haben dazu bereits Vorschläge unterbreitet, etwa Kate Raworth mit ihrem Modell der Donut-Ökonomie – ein Plädoyer dafür, die Bedürfnisse aller innerhalb der Grenzen des Planeten zu erfüllen. Das lineare Fortschrittsmodell abzulehnen bedeutet, uns unsere Zukunft nicht mehr als einen Akt des fortwährenden Konsums und der Zerstörung vorzustellen, sondern als eine Zeit, in der alle die gleichen Chancen haben und in der niemand zurückgelassen wird. Beispielsweise als eine Zukunft mit mehr Natur und weniger Beton. Oder als eine Zukunft mit weniger sozialen Unterschieden. Wir brauchen solche und andere radikale Modelle, die die Mythen und falschen Vorstellungen, die wir uns von uns selbst machen, dekonstruieren oder am besten gleich zerstören – sofern wir bessere Alternativen für unsere gemeinsame Zukunft schaffen wollen.

Übersetzt von Gülçin Erentok